希望集团:从传统奔向现代

作者:三联生活周刊(文 / 文明)

图为四兄弟展望未来:(左起)老大刘永言、老三陈育新、老四刘永好、老二刘永行(孙恕摄)

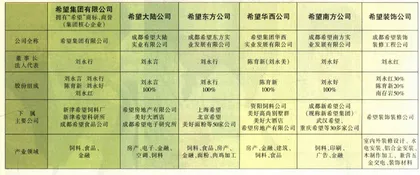

希望集团公司分布图

希望集团由刘永言、刘永行、陈育新(刘永美)、刘永好四兄弟创业于1982年。10多年来,希望集团遵照“让农民富

裕,让市民满意,让政府放心”的经营理念,把让农民富裕,为中国的繁荣多做贡献作为自己神圣的使命。

经过10多年发展,希望集团已成为全国最大的民营科技型企业、全国最大的私营企业和全国最大的饲料企业。所属90余家工厂遍

布全国20多个省、市、区,员工1万多人,资产10多亿元,饲料年生产能力已超过500万吨。希望饲料荣获国家六大金奖。

此外,希望集团还成功地拓展了房地产、建筑、电子、面粉、食用油、肉类深加工和商贸等诸多产业

亿万家产是“我们的”,不是“我的”

刘氏兄弟们靠养鹌鹑起家,发迹于四川新津县古家村。他们并非农民出身,兄弟四人全有公职。1982年,他们卖掉手表、自行车,一共凑起发家资本1000元,成为农村改革后第一批养殖专业户。

刘家在新津县早就小有名气。其父是早年参加革命的知识分子,官至县农业局长;其母曾受过黄埔军校洗礼,解放后一直任教师。兄弟四人的名字排序为:刘永言、刘永行、刘永美、刘永好,最后一个字合起来就是“言行美好”。老三刘永美因自幼寄养于农民陈家,又名陈育新。兄弟四人还有一个妹妹叫刘永红。由于刘氏兄弟在80年代初都毕业于大学或中专,在新津县传为佳话。

刘氏兄弟的第一次命运抉择是从城市到农村。他们抓住一大机遇,农村改革起步早,致富机会比城市多。由于他们的文化程度较高,在专业户中迅速脱颖而出,鹌鹑蛋将他们的1000元孵成1000万元。1989年,在老二刘永行与老三陈育新共同研制出新型猪饲料后,刘氏产业又一次大转移,他们将10万只鹌鹑全部宰杀,靠希望牌饲料把刘氏家产养的又肥又壮。

新闻报道曾给公众带来一个错觉:刘氏兄弟在1982年开始创业时,齐刷刷地辞去公职,一同下海。实际上,在1983年,只有老三陈育新(刘永美)率先停薪留职,第二个下海的是老二刘永行,老大刘永言于1986年辞职。老四刘永好于1987年才舍弃铁饭碗,当时刘氏兄弟已拥有财富千万。

虽然辞职分先后,可刘氏家业是兄弟四人共同创造的,他们的合作珠联璧合。老大刘永言是决策核心,养鹌鹑就是他的主意。当兄弟四人在第二年遭到一次重大挫折时,老大铁了心要搞下去,才使灰心的弟弟恢复信心。老二刘永行精于技术和管理,是经营上的主心骨。老四刘永好能说会道,负责跑供销。

在创业时期,老三陈育新付出的代价最大,刘氏产业的诞生地就是老三在乡下的家中,他把整个家当全部押上去。也正因此,希望集团的雏型名为“育新良种场”,老三为场长兼法定代表人,老二刘永行任副场长。兄弟四人中最早出名的也是陈育新,出头露面全是老三,荣誉集于他一身。即使记者来访而老三不在时,老二刘永行出面接待总是这样说:“我就是陈育新。”

没人计较位置,没人在意名利,兄弟四人只在良种场领一些微薄的生活费,把资金不断滚动投入,组成一个“共产主义大家庭”。哥儿们兄弟不分彼此,什么你的我的,亲情高于利益,一派其乐融融。时至今日,兄弟四人没有一个能说清楚,当初凑起1000元时各自的出资比例。大家都说,凑钱时没想到能分钱。

想当初,兄弟四人根本没听过“产权”二字。到后来,由于老三把家押上,老二又出资较多,加上俩人在艰难起步阶段出力最多,因此兄弟间曾口头约定“老三与老二占大股”。到1988年,钱财滚滚而来,老二与老三主动提出“利润平均分配”的原则。但产权上仍然处于模糊状态,亿万家产不属于哪个人,而是“我们的”。

在80年代的中国,新兴家族企业大多在产权上模糊不清,它们以共同利益淹没个人利益,亲情纽带往往高于资产纽带。刘氏家族正是如此,在创业时期,精神力量比利益驱动更有效,如果过早地明确利益规则,容易使人患得患失,难以形成共同目标。刘氏兄弟说,最初只想把蛋糕如何做大,并没有花很大精力去分切眼前的蛋糕。

1983年,刘氏兄弟曾把赚到的第一笔钱平均分配,每人分到180元,只有老大刘永言又买回一批鹌鹑,从此刘氏兄弟再没有干分光吃净的事,赚了钱就投入。老二刘永行至今感慨:“如果没有大哥那批鹌鹑,不可能有后来的希望集团。”

值得一提的是,刘氏兄弟的父亲早逝,其母从一开始就跟随兄弟四人创业,饱尝白手起家之艰辛,在苦尽甜来之际,于1993年撒手人寰。据刘氏兄弟回忆:其母在世时,她老人家的意见虽不具有决定性的作用,但很有影响力。尤其在四兄弟各自品行的评判上,以及兄弟利益平衡方面,母亲充当着举足轻重的角色。

回头望去,如果刘氏兄弟从一开始就把资产界定的明明白白,会在发展中平添许多烦恼。然而,当他们在创业时同甘共苦,着眼于共同的事业,而非个人的利益,把产权搞得模模糊糊,又在发展后惹出一堆麻烦。

创业之初的刘家四兄弟(左起:陈育新、刘永行、刘永好、刘永言)

平分家产:古老美德主宰现实利益

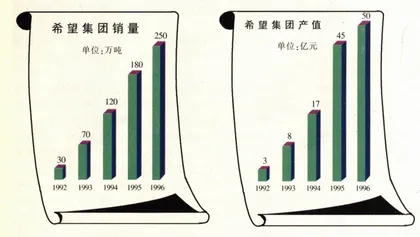

1992年对刘氏兄弟来说意义重大。从宏观判断,小平南巡讲话后,中国经济又上快车道,给各类企业以更大的发展空间。就具体而言,民营企业开始第二次飞跃,从单一产品迈向产业多元化。也就在这一年,刘氏兄弟的产业出现第一次分化。

当希望牌饲料把古家村变成古家镇后,老二刘永行冒出一个大胆设想,应该变企业经营为经营企业,按新津县饲料场的成功模式,复制出一批企业,到各地办分公司,拓展全国市场。这一设想得到老大刘永言支持,刘永言的想法更大胆:刘氏产业不仅要跨区域扩张,而且要跨行业发展,进军高科技领域,实现产业多元化。

老大、老二的发展战略在董事会上得到一致认同,按照兄弟四人的价值取向与各自特长,刘氏产业被划分为三个领域:老大刘永言向高科技领域进军;老三陈育新负责现有产业运转(包括新津饲料场和饲料研究所),并且开拓房地产;老四刘永好跟随二哥到各地发展分公司,建饲料场。

刘氏兄弟的第一次明确分工,带来刘氏产业的一次根本性变化——产权明晰。老三陈育新与老二刘永行商量,放弃“他俩占大股”的最初约定,平均划分资产,兄弟四人各占刘氏产业的25%股份。

原来模糊的产权第一次明确划分时,兄弟四人并不是按创业时期各自作用大小和出资多少衡量,手足亲情起了关键作用。由于老三陈育新与老二刘永行的谦让,划分资产没有惹出任何争执。产权明晰加上分工明确后,刘氏兄弟的共有资金也自然而然地出现分流。

紧接着,刘氏家族又发生一次较大变化,老三陈育新从公众场合隐退。在1993年全国政协会议召开之前传来一个消息,本届政协将吸纳一批民营企业家为政协委员,四川省拟安排刘氏兄弟的老三陈育新为代表。但陈育新更喜欢干实事,不愿在公众场合抛头露面,便提出让其他三位兄弟选一人。当时,老大刘永言醉心于钻研科技,一心想成为大发明家,老二刘永行又是饲料方面的技术和管理专家,而且热衷于在全国开拓分公司。所以擅长外交的老四刘永好便成为最为合适的人选。

到1993年底,老三又主动提出不任法定代表人,经董事会通过,由刘永好出任。从此,刘氏家族的外部形象聚焦于刘永好身上,他的三个哥哥全力支持四弟树立公众形象,任何记者采访均老四出面,集团业绩都归功于一人,就像当年树立陈育新一样。三位兄长自得其乐于自忙自。

刘永好在这届政协会议上成为全国政协委员,该年底又被推举为全国工商联副主席,由此成为民营企业大亨登上政坛的代表之一。由于刘永好活跃于各种社交场合,加上其在公关方面的天赋,使希望集团的知名度大大提高。与此同时,老二刘永行全力主抓向全国拓展分公司,在生产管理与开拓市场方面显示出突出才能。老三陈育新则把刘氏产业的基地管理得井井有条,老大刘永言在高科技攻关与开发上也取得长足进展。刘氏家族又进入一个红火时期。

家大业大人心大,在共同的梦想实现后,刘氏兄弟的个人抱负潜滋暗长。兄弟四人第一次明晰产权与分流资金,如此平稳完成有两大关键因素:一是产业多元化这一远大目标的设定,二是传统美德冲淡利益原则。

老大刘永言是电子专家,负责希望集团电子产品的研制开发(孙恕摄)

家族企业是从卖鹌鹑开始,老三刘永美是当时育新良种场场长

既分又合,一种新型的商业合作关系

重庆分公司是老二刘永行与老四刘永好合作的第一个结晶。1992年3月底,老二与老四一同去美国考察。4月底,老二刘永行回国筹建第二家分公司,老四刘永好则继续留在美国,试图寻求海外发展。老二刘永行对四弟承诺:“我在国内发展的所有分公司,你回来后都有你一半股份。”刘永行回国后,一鼓作气地建起绵阳、昆明、浚县三家分公司,同时准备进军上海,一个集团的雏型于9月份形成。刘永好受到鼓舞迅速返回。

1993年是刘永行与刘永好合作的黄金时期。两兄弟明确分工,老二主内,老四主外。俩人互补性极强,老二擅长内部经营管理和营销,老四擅于对外公关与谈判。在公司内部,他俩桌对桌办公,共同决策,共同商量;外出谈判,形影不离,一唱一合,相得益彰。在5月,仅用7天时间,兄弟俩便横跨湖南、江西、湖北三省,签下建立4个饲料场的协议。全年共建起10家饲料场,个个盈利。时至1994年底,希望集团在各地的分公司已发展到27家。

老二刘永行与老四刘永好合作三年,取长补短的合作促进俩人的“互补式提高”,老二对外交往的潜质被开掘出来,老四也逐渐熟悉企业内部管理,各自均具独立操作企业的能力。也正因如此,在兄弟俩的实际合作中,由最初的明确分工变为操作重叠,由开始的平行运作变为互为交叉。

在1994年,老二刘永行将这种情况告诉了老大与老三。他认为,希望集团在开拓分公司方面已摸索出一套成熟模式,剩下的问题是如何快速复制,兄弟俩绑在一起运作会造成一种人力资源浪费,应充分发挥各自特长。同时,交叉运作也难免出现一些利益冲突,双重决策会造成手下人双重困惑。原来各司其职的格局应有所调整,各自独立拓展更适合集团快速发展。

对于老二的想法,老大与老三也有同感。但他俩认为,老二与老四各自挂帅尚未到瓜熟蒂落的程度,要等待时机。老二刘永行也认为,选择集团发展最红火时期分蘖较为恰当,水到渠成。

由于希望集团向全国各地的快速拓展,引起外国在华饲料巨头的关注,它们纷纷视希望集团为新兴的强大对手,开始采取一些遏制措施。同时,由于希望集团在饲料行业的成功,国内一些企业也开始尾随而进饲料领域。希望集团既要面对实力雄厚的外资企业的逼压,又要迎接国内众多新兴对手的挑战。在腹背受敌的情况下,希望集团必须迅速抢夺生存空间,才可在竞争中稳如磐石。于是,在1995年3月的董事会上,老二与老四各自挂帅之事端上桌面。

应老四刘永好要求,此次分立完全在“绝密状态”中进行,只有刘氏兄妹五人参与决策,各自家属都不能得知。经董事会通过,以1995年4月13日为界,总部所有下属分公司的资金与资产全部冻结,不许公司间流动,也不许总部调拨。根据“资产基本平分”的原则,将各地的27家分公司(26个饲料场加1个面粉厂)一分为二,划为东北与西南两个区域。

经过估算,老二刘永行与老四刘永好共同创造的财富约值2亿元。老四刘永好得到西南片区,老二刘永行得到东北片区。1995年5月15日,刘氏兄弟在董事会文件上正式签字,仪式是在坦诚友好气氛中进行的。在这份文件中严格规定:两个片区禁止跨区域开拓;干部在片区间流动必须双方共同认可;董事会成员今后的一切开支均不在集团报销。

在常人眼里,这个大型家族企业重新改造企业构造,是一件错综复杂的事情。更何况刘氏兄弟的产权界定先天模糊。可希望集团在刘氏兄弟手里竟一夜之间划分得清清楚楚。老大刘永言创立希望大陆公司,老二刘永行成立希望东方公司,老三陈育新建立希望华西公司,老四刘永好办起希望南方公司。兄弟四人共同拥有创业时期的老家底——新津饲料场和科研所,股权平均。由此,母体小子体大的格局形成,兄弟之间既分又合。此后,兄弟间的合作与从前大有不同,严格按各自出资多少来确定股份比例,合作完全建立在明确的资产关系上。一种新型合作关系完全按商业规则运行。

希望集团董事会起初由刘氏四兄弟组成,后经老大老二建议,妹妹刘永红也得到一些股份,并成为董事会成员。刘氏兄弟的四位夫人均不参政,甚至不在集团任职。在创业之初,四位夫人做过一些辅助性工作,并有一份薪水。随着集团发展,夫人们纷纷离职,工资就变成“津贴”沿袭至今。刘氏兄弟认为:由四兄弟加小妹组成决策层已经足够,如果夫人们再参与决策会惹出一些不必要的麻烦,她们的建议会在私下影响丈夫,并通过各自丈夫之嘴传递到董事会上。

富有意味的是,为了体现兄弟间的权利均衡,刘氏兄弟制造了一串头衔:老大任集团董事局主席,老二任集团董事长,老三任集团总经理,老四为集团总裁,全是“一把手”。

不知为何,老二刘永行与老四刘永好的“划江而治”,一直是希望集团的秘密,没有对外界作过任何公开说明。即使听到风声的人前来打听,刘氏兄弟也众口一辞:“我们只是划片区管理。”从亲情维系的模糊产权关系到产权明晰划分,刘氏家族用了漫长的13年时间,这是传统家族企业迈向现代企业的第一步,也是一次根本性的蜕变。

老二刘永行是饲料方面的技术和管理专家

老三刘永美喜欢干实事,负责现有产业运转,并开拓房地产

老四刘永好擅长外交,1993年底成为企业公众形象(孙恕摄)

无形资产:只能共享不能独享

东方公司与南方公司分立后,老二刘永行与老四刘永好的总部各自分设。刘永行的东方公司设在成都高新技术开发区,刘永好的南方公司设在成都未来的金融中心。哥俩儿总部地点的选择各具匠心,体现出俩人发展思路的迥异:刘永行试图走一条自己积累自我发展的道路,战略核心是实业稳步扩张为主,资产运作为辅;而刘永好想探索资本经营的新途径,快速聚合资本以迅猛扩张。

刘永行的东方公司通过资产运作,与30多家亏损的国有企业建立资产纽带。其中,1/3采取兼并收购形式,2/3采取合资控股形式。这种大规模的扩张,使东方公司下属企业的数目从14家增加到53家,资产规模增加4倍,所创利润占据集团利润总额一半。

刘永好的南方公司的下属公司也达到30多家,同时向多领域四面出击。南方公司已涉足房地产、制药、金融、外贸、印刷、化工、广告等八大行业,产业跨度之广,实属罕见。

刘氏兄弟各自挂帅带来的第一大好处是,外来人才进入决策高层。老大引进一名博士任大陆公司总裁,老二欲出百万元年薪聘请东方公司总经理,老四则想建一条“人才高速公路”。

美国《福布斯》杂志察觉到刘氏兄弟间的实力变化。在1997年7月21日公布的世界首富排行榜中,刘永行成为刘氏兄弟的代表,在世界500名巨富中刘氏兄弟的财富位于第219名。然而,在前两年的排行榜中,刘永好一直是刘氏兄弟的代表人物,榜上列名。

就在《福布斯》选中刘永行为代表人物的同时,老二刘永行取代老四刘永好成为希望集团的法定代表人。实际上,早在1996年6月,希望集团董事会就决定更换法定代表人。

在1995年5月,老二与老四“分区管理”的董事会文件中,经老四刘永好要求,由他继续承担希望集团的“对外形象代表”。因此,集团法定代表人也由刘永好沿袭担任。到1996年6月,由于老二与老四专注于各自公司的全国拓展,对集团整体运作无暇顾及,刘氏兄弟在董事会上决定变换集团法定代表人,一致推举老三陈育新再度出山,为新的法定代表人,因为老三一直管着集团的老基地,也就是兄弟四人共有的那块资产。虽然希望集团董事会在1996年6月便决定更换法定代表人,但此事一直未能落实。等到年底,老四刘永好对二哥刘永行说,希望刘永行出任集团法定代表人,老大与老三同意。又过去半年,到1997年6月,工商部门才正式变更法定代表人。

此事没有声张,又变成刘氏家族的一个内幕,这是因为在变更之前,老四刘永好有一个请求:在老二刘永行出任法定代表人后,对外不做宣传。

1997年初,老四刘永好以南方公司属下企业为基础,以10家企业为主体成立“新希望集团”,这家希望集团的“三级公司”一亮相,第一个惊人之举就是积极准备在深圳发行股票上市。组建“新希望集团”并力争上市,刘永好的意愿是加速传统家族式企业向现代企业制度过渡,成为社会化的股份公司。

为了“新希望集团”顺利上市,老四刘永好开始大规模的宣传,“新希望”顿时名声四起。不知怎的,是说者没说清,还是听者没听清,在“新希望”的宣传中给公众留下一些模糊概念,“新希望”成为希望集团的“发展与超越”,而且“新希望”与希望集团的资产与盈利状况混为一体。三位兄长认为这样不妥。

对于上市问题,刘永好的三个哥哥原本持有不同看法,他们三人认为现在上市时机不好,希望老四在上市方面一定要慎重,不能只看到上市的正面效应,特别要避开其负面效应。但老四刘永好坚持将他的“新希望”尽快包装上市,三位兄长也不好阻拦。不过,在“新希望”与希望集团的对比性宣传上,他们三人认为一定要严格区分,因为不是希望集团上市。

在1997年10月5日的董事会上,三位兄长决定应把希望集团的组织结构、产权关系以及法人变更公诸于世,这既是对公众负责,也有利于集团的整体发展。于是,11月初,希望集团公告刊出:希望集团下设4个二级公司,“新希望集团”只是希望集团下属南方公司的一个分支结构。这是刘氏兄弟第一次向公众宣布,希望集团已不再是一个传统的家族企业,已经具有产权明晰、职责分明的现代企业的雏形。

希望集团组成部分结构表

全家福

创业之路

希望集团遍布全国20多个省、市、区

合与分孰优孰劣,天晓得

以伦理判断,刘氏兄弟各立门户是一件伤感情的事。人们总说“血浓于水”,可如今变成“亲兄弟明算账”,两种不同道德观念碰撞搞得兄弟四人挺痛苦。

商业规则似乎很伤手足情,三位兄长曾作过一串假设:如果母亲至今仍在世;如果在创业之初就按投资确立股份比例;如果四兄弟中有人持大股而不是股权平均;如果有一个兄弟高出其余兄弟一筹……但历史不承认假设,当四兄弟先后跳入商海时起,他们就必须遵循商业规则。

假如希望集团仍像当初那样凝为整体,四兄弟好似一个人,不仅有资金的聚合能量,而且兄弟间个人优势互补,这样的齐心合力,岂不美哉。但说来也怪,刘氏家族每一次分化,都进入一段快速发展时期。只可惜,刘氏家族没有整体发展至今,因此合与分孰优孰劣,天晓得。

日本早就开始研究企业的“分家理论”,当一个企业发展到一个顶峰必然要走下坡路,要保持其持久增长,必须要裂变成几个分支,寻找新的增长点。企业在不断裂变中保持旺盛的活力。关键的是如何平稳“分家”,搞不好四分五裂,搞好了群雄并起。

刘氏兄弟都承认“分家”的积极意义:从传统家族企业向现代企业的演进蜕变。兄弟们均称,这是主动的选择,也是理性的选择。

但兄弟四人又都怕沾上“闹分家”的名声。

深圳万科集团老总王实与老二刘永行会面时,曾有一段精彩见解:“对于中国新兴企业来说,掘出第一桶金子是相对容易的,原始积累可以快速完成。但在企业规模达到20个亿是一个坎儿,50个亿又是一个坎儿。”按王石的说法,希望集团在20个亿的规模时,刘氏兄弟决定抛弃传统的家族管理模式,顺利地迈过那个坎儿。如今,希望集团又正好面临50亿这个坎儿。

王石说:“企业在达到50亿规模时,情不自禁地去跨地区跨行业经营,难以形成资金与产业合力,很多企业就在此时走向衰落。”王石一语中的,希望集团同样面临资金合力与产业合力的问题。但王石没有点破一个更为关键的问题:人的合力,心的合力。

希望集团简介

希望集团为刘永言、刘永行、陈育新(又名:刘永美)、刘永好四兄弟创办。刘氏兄弟于1982年筹措1000元,开始养鹌鹑,并且陆续辞去公职。到1989年,以积累的1000万元资金,进入饲料生产领域。

时至1997年,希望集团在全国建起93家饲料厂,年产饲料250万吨,被誉为“中华饲料王”。同时,创办3家大型面粉厂和1家中美合资的火腿肠生产企业。希望集团还拥有大批房地产,位于四川成都的美好花园占地200余亩,是四川省级私营经济开发区。“上海希望城”占地3000亩,是上海最大的私营经济开发区。希望集团还研制开发出一批高科技项目,将成为未来发展的增长点。

希望集团目前控制的资产规模为20多亿元,刘氏兄弟的自有资产为10多亿元,1996年销售额为52亿元,纯利润为5亿元,资产负债率仅为10%。

希望集团现有员工1.5万人。它在全国还有2.5万多个经销网络点,提供约6万人就业。

希望集团被国家工商局评为中国500家最大私营企业第一名,被中国企业评价协会评为中国民营企业500强第一名,被国家科委和国家统计局评为民营企业总收入百强第一名,三次被美国《福布斯》杂志排在中国私营企业榜首,并列入世界500巨富排行榜中,名列第219位。

希望集团董事会成员:董事长刘永行(法定代表人),股东会主席刘永言,总经理陈育新(刘永美),总裁刘永好,总会计师刘永红。

刘氏兄妹的排位顺序:

老大刘永言,生于1945年,毕业于成都电子科大,1986年年底正式辞职。

老二刘永行,生于1948年,毕业于成都师专数学系,1986年初正式辞职。

老三陈育新(刘永美),生于1950年,因幼年时期过继于陈家,又名陈育新,毕业于四川省农业大学,1983年8月停薪留职,1984年3月正式辞职。

老四刘永好,生于1951年,1979年毕业于四川省德阳机械学校,1979年上电大。1988年正式辞职。 家族企业陈育新刘永好刘永行希望集团创业