当代艺术:在卡塞尔走钢丝

作者:三联生活周刊(文 / 邱志杰)

荷兰建筑家古哈士的《新都市主义:珠江三角洲》

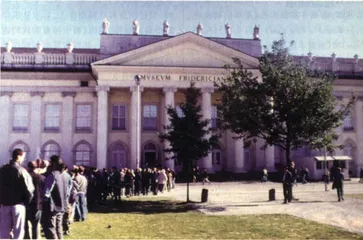

克里斯汀·菲利浦·慕勒站在弗利德里西安美术馆的正门,双手横握一根长近8米的平衡棍,小心地绕过门前的两株小树,向广场中心那块红陶标记笔直地走去。他摇摇晃晃地在地面上踩着直线,模仿高空走钢丝者的表演,逗得大群围观者一阵阵哄笑。

这场搞笑的表演发生在德国的卡塞尔市,出生在瑞士的艺术家慕勒将之称为“平衡”,作为提交给第十届Documenta——国际艺术文献展的作品。

卡塞尔是德国中部的小城,老博物馆中收藏着数十幅伦勃朗精品——包括名作《戴金盔的男子》。从1955年开始,它因承办5年一届的文献展而声名日隆。文献展标志着被希特勒斥为“颓废艺术”的现代艺术在欧洲的文化生活中大获全胜,可以说威尼斯双年展相当于世界杯,圣保罗双年展相当于世界锦标赛,而卡塞尔文献展无疑就是艺术的奥林匹克。大师们5年弄得100天中卡塞尔的旅馆和餐厅爆满,物价高涨。人们忐忑不安地来,虔诚地被告知什么是他们时代伟大的艺术。然后,无论满怀感动还是一头雾水,卡塞尔都会成为他或她难于磨灭的经验。

文献展来自战争废墟中人的精神需求,40多年过去,它自身成为象征着权力的公共机构,在艺术的神话和风雨飘摇的现实之间维持着平衡。

1977年第六届文献展,美国地景艺术家瓦尔特·德·玛利亚的雕塑《垂直的一公里》是在卡塞尔广场的中心钻洞埋下一根一公里长的铜管,管口被一块铜片盖住,用红陶砖固定在广场上,至今可见。这个计划由于影响到广场下的一个地下停车场而引起民事纠纷。人们曾质疑:这件作品耗资30万美元,靠租售石油钻探设备起家的美国豪斯顿家族基金会承担费用,并用自家的钻塔在卡塞尔掏出了那个洞。从得克萨斯油田里挖出的剩余价值被同一工具塞回了德国的土壤。当非洲的儿童饥寒交迫时,以艺术的名义花掉的30万美元可以救活多少生命?相反的辩驳是:人类可以花几千万美元来造一枚杀人的导弹,又为什么不能花30万美元来实现一个无害的疯狂想象?

1982年第七届文献展,战后欧洲最伟大的艺术家约瑟夫·波依斯在同一场所创作了他的《7000棵橡树》的“社会雕塑”。波依斯要在卡塞尔城里种下7000棵树并发起个人认购。身为绿党创始人的他借此把生态的意识向每个人乃至社会机体渗透。波依斯亲手在广场上种下了第一棵橡树,5年后的第八届文献展开慕式上,大师已经去世,大师的遗孀在记者的镁光灯下种下了第7000棵树。这一煽情的举动把文献展神话推到了顶峰,从此难于企及,难于为继。新的创造神话的努力总像狗尾续貂,于是就有了我们一开始看到的那场反讽的走钢丝表演。

慕勒在美术馆三楼的房间中,挂着玛利亚钻洞和波依斯种树的历史图片和文件,正中展台上供品般搁着他的平衡棍,材质是铜和橡木,显然指涉着那两个掌故。平衡棍一头指向电视屏,那里播着他走钢丝的录像,另一头指向窗口,从窗口看下去,上千人在美术馆门口排成长队等着检票瞻仰艺术。队伍绕过波依斯的树,一直排到玛利亚的井盖,一群人围着井盖,指手划脚。

慕勒与本届文献展的策划人、法国人卡特琳娜·大卫所设立的主题“回溯的视野”简直丝丝入扣,对大多数来到卡塞尔的人而言,今年的文献展艰深、驳杂,充满概念和知性的分析,影像繁多却缺少让人刻骨铭心的大师巨作。

卡·大卫以人类学和社会学方法论为基础,完全否认艺术的独立价值,强调它在复杂的政治、经济和文化的权力网络中受动和反动。她试图在文献展中回顾60年代以来的全球总体文化事件,将信息化、都市化和全球化指认为当代艺术发生的生态环境。所以展出作品中政治倾向鲜明,具有社会学分析倾向的文本尤受青睐,并大量采用摄影、录像和网络媒体。对她来说,艺术品最终的魅力虽然有趣,但构造作品的过程和方法,艺术家的知识背景和文化身份,更易让人把握当代文化的脉络,更宜于拿来做社会学分析的个案。因此她宁愿展示作者的草图、文稿甚于他们的成品。德国画家里希特的油画令内外行都倾倒,文献展却展出了他一生所拍下的5000多幅照片。云、水、树、石、人事,无所不及,这是人一生触目所及的一切,也是画家创作的依据和氛围。执教于哈佛的荷兰建筑家古哈士将其对珠江三角洲城市规划的调查报告悉数打印在工地和建筑师的大照片上,大字报般贴了一墙。策划人偏激的观念由此可见一斑。

美国女孩希尔的作品是在过街地道里开了家“国民商店”,观众可以在此买到廉价的二手服装,也可以将身上的服装捐赠给商店。维也纳的温伯格将柏油路面撬开,种上来自南欧和东欧的野菜,隐喻移民问题。生物学家荷勒和斯托克在公园中圈养了一群猪,透过特制的玻璃房,观众可以观察猪的生态。已故的比利时诗人布洛德索尔斯曾大量收集各种鹰的徽章、饰物,他建立的“现代艺术博物馆·老鹰部门”也被重新布置在文献展厅,作为对形象生产过程的意识形态个案分析。

对艺术进行社会学还原,是法国左派文化人的激进姿态,为此卡·大卫不惜把一部无人问津的关于黑非洲的纪录片安排在几个最重要的位置,以标榜其“政治的正确性”。社会理论在马克思和本雅明的故国其实有很长的渊源,既使在文献展历史上也不乏先例。第六届策划史内肯伯格不就是强调艺术与现实的关系、强调跨学科知识背景?卡·大卫最得意的手笔是在展览期间安排一个“100天,100位来宾”的系列讲座,每天有一位知识精英登台开讲。对于到卡塞尔做几日游的观众,注定只能触及这个庞大活动的局部。展览是专业化的,充满精英色彩,它在某种程度上更像艺坛人士的一次马拉松研讨会而不是面向全民的世纪汇演。大卫亦直言:“广大的公众并不是我主要的邀请对象。”

话是这么说,可作品分布在从火车站到河滨公园的数里长城区中,让人按图索骥地从商店橱窗和露天咖啡座中辨认,这明明是在向观众的参与抛媚眼。而100个来宾的演讲通过网络和电视传播,难道不是一种广告行为?尽管开幕记者会上嘘声不断,这届文献展还是引来了破纪录的65万观众。而且策划人事先知道,观众必须多于50万,门票收入才能避免文献展财政赤字。

关键并不是要在精英主义和民粹主义之间做个了断,而是作品本身的完成度会有问题。艺术的魅力归根到底不能还原为知识背景和文化评论,而正因为它超越了这些才成其为不可思议。没有人真的不知道艺术中有社会和文化因素在起作用,神秘的是,肥皂剧是照样有这些因素在起作用,结果大不一样。人们千里迢迢来卡塞尔,无非想证明,即便在这样逼迫的现实中,灵感和天才,神秘和自由之类的东西仍在苛延残喘。观众不是来接受教育,而是来寻找“另类”体验。观众需要的是艺术效果,而不是艺术观念,更不是文化观念和知识。就像大多数人去餐厅里并不是为了研究烹调术,而是要受用烹调术的结果。文献展还要办下去,既然它是艺术的奥林匹克,原则上你就不该在这里问:为什么非要更高、更快、更好。

慕勒走钢丝的直接冲动来自他的偶像真正的高空走索人P.Petit。1974年8月4日,当Petit成功地走过了纽约世贸大厦两楼间的钢丝,这新闻却被尼克松因水门事件辞职的报道挤到了报纸的末版。慕勒据此说了一句废话:“当今艺术家在艺术和社会之间,只有极小程度的平衡。”

美国杰夫·渥尔的巨幅摄影,被策划人大卫认为是80年代的精神代表

观众在弗利德里西安美术馆门口排队剪票。门口一大一小的两株树是波依斯当年种下的第一棵橡树和5年后他夫人种下的第7000棵橡树。 文献回顾当代艺术艺术文化