三峡:当惊世界殊

作者:三联生活周刊(文 / 翟晓光)

毛泽东说:将来三峡修成了,不要忘记在祭文中提到我

1997年11月8日,长江三峡一期工程结束。在长时间的截流工程铺垫下,实际上的大江截流远没有想象中那样壮阔和惊心动魄,不过是几个集装箱的混凝土倒入江中而已。

真正波澜壮阔和惊心动魄的,其实是中国和世界对于这个巨大工程的期望与忧患,和由此而引发了历史上长达70余年的“三峡工程该不该上”和“如何上”的大辩论。而今天,这场大辩论已经演化成“工程本身存在和带来了哪些问题”以及“如何面对和解决这些问题”的争论。

“风樯动,龟蛇静,起宏图”。

以诗人的气魄最为热情地讴歌了这一工程的当然是毛泽东。但是——或许诗人未必总是信赖诗人,这位伟大的游泳者在1958年审阅了长江水利委员会主任林一山同样诗情洋溢的《关于长江流域规划的初步意见》之后,曾出人意料地陷入踌躇。

1958年中国开始“大跃进”,而在这年3月召开的中共中央政治局扩大会议——即“成都会议”上通过的三十多个决议中,唯有“三峡决议”是个“调子偏冷的决议”。这意味着三峡工程刚一露头就在举国跃进的“热背景”下被作了“冷处理”。

1969年9月,正值文化大革命中,湖北省革委会曾就修建三峡水利工程向毛泽东作汇报,毛泽东当时斩钉截铁地告诉湖北省革委会主任张体学:“现在不考虑修三峡,要准备打仗。要考虑脑壳上顶200亿立方米水的问题。”“脑壳上顶着200亿立方米的水,你怕不怕?”

三峡工程就此宣告搁置。

但毛泽东并没有忘记三峡,他曾感伤地说过:“将来我死了,三峡修成了,不要忘记在祭文中提到我呵!”

毛泽东也没有忘记一直积极主张三峡工程上马的“长江王”林一山,1969年“九大”时,他问张体学:“林一山在干什么?”当时毛泽东并不知道,林一山被“长办”的造反派打断了6根肋骨,关进了“长办”新楼四面渗水的地下室。这个一心要在长江上筑坝的长委会主任自己动手在一片“汪洋”的地下室中筑堤挡水,当革命群众来参观他身心被毁的狼狈相时,没想到他还会对着参观者哈哈大笑。今天看来,三峡工程最终得以上马,的确与像林一山这样有超人意志力的人的不懈努力分不开。

1972年7月4日,周恩来在接见越南水电代表团时,旧事重提:“我们设想在长江修个大坝,发电在世界第一。但是,不能急,不能随便搞。这是个理想,一定会实现。毛泽东同志有首诗,其中有一句:‘高峡出平湖’。有些专家说,要变成地中海。理想总是要实现的,但是要经过一个历史的时期。”

而仅仅是4个月之后,也就是1972年11月8日,周恩来却面对着葛洲坝工程的困境。他怀着忧虑的心情亲自主持了处理葛洲坝工程出现的重大工程问题的会议,在这次会上,他则说了这样的话:“长江出了乱子,不是一个人的事,不是你的事,也不是我的事,是整个国家、整个党的问题。”

葛洲坝在文革中以“运动”的形式上马,整个工地红旗招展,歌声嘹亮,开工不到两年,主体工程即出现86条裂缝。面对“垮坝”的危局,刚刚因毛泽东在“九大”中的一句垂询解放出来的林一山,又被重新启用为葛洲坝技术委员会主任。周恩来在这次会议上指着刚刚从牛棚中解放出来、惊魄甫定的林一山说:“大坝垮了,以你张体学、林一山两人是问!”

1979年,中国进入了“社会主义新时期”。1979年4月,长江水利办公室又向国务院写报告,再次要求早上三峡工程。在4月26日国务院讨论三峡问题的会议上,一位当时对四川颇有了解的领导人表达了这样的矛盾心情,他说:“我声明我不是三峡的反对派,这是资源,不能浪费。但什么时候搞,要考虑国民经济现状,国家财力。”“不能把移民说得太容易,川东靠开荒造田,根本不可能”,“有些山,连土都没有,没有那么容易。”

一生以雷厉风行著称,甚至主张要变革国人“食物结构”的前总书记胡耀邦,对待三峡的态度同样是复杂的,他晚年曾给一直反对三峡工程立即上马的李锐写过一首诗:“妾本禹王女,含怨侍楚王。泪是巫山雨,愁比长江长。愁应随波去,泪须飘远洋。乞君莫作断流想,流断永使妾哀伤。”这首诗表达了这个极有魄力的革命家性格中“婉约”的一面。而这种“婉约”的心情也牵动着另一些同样在三峡问题上更为积极的关键人物。

1992年五届人大二次会议,也就是三峡工程获得通过的那个历史性时刻,被视为“主上派代表”的前水利部长、三峡工程论证领导小组负责人钱正英就工程设计,主要是坝高,说过这样一番话:“应该说,我是三峡工程的温和派,因为我是积极主张150米方案的。小是小一点,可是有总比没有好呀!而且,它好就好在基本上不影响重庆,移民数量小,泥沙问题不大。所以当时的总书记拿着重庆市委,市政府的正式报告来找我,要求搞180米方案的时候,我说这不行,你要搞180米方案,那就另请高明吧。”钱正英所说的150米坝高方案被称为“小裤衩方案”,意思是国家没钱在长江上搞大动作,只能造一个“小裤衩”遮遮羞。这个方案最终被否定了。

钱正英担心的移民和泥沙问题,恰恰是整个工程的紧要之处,而泥沙问题,则是没有在工程论证书上签字的个别专家反对这个工程的主要依据。

1992年4月3日下午3点20分,五届人大二次会议的“三峡决议”以少数服从多数的方式获得通过,其中1767票赞成,177票反对,664票弃权,还有25人未按表决器。万里委员长宣布表决结果的声音刚落,全场响起热烈的掌声,这掌声标志着长达70余年的讨论到此宣告结束,三峡工程进入实施阶段。

三峡工地的大型挖掘机械

三峡工程建设大军夜以继日地奋战在工地上

三峡工程导流明渠破堰进水

原长江水利委员会主任魏廷琤说:小平同志开头问我的第一件事,就是环境问题

三峡工程因此成为中国第一个经过人大代表表决通过,才正式上马的工程。为什么要采取这样的方式来面对一个工程,结论是不言而喻的,那就是选择的矛盾和两难。无论“主上”还是“反上”都有一个共同的出发点:就是如何致力于中国的发展和进步。在这样的情况下,也只有诉诸民主表决的方式了。

而且问题的复杂性更在于:就是那些最坚定的“主上派”也同样看到了“问题”的一面,正如直面“问题”的人,也并不否认工程的意义和必要性。

比如,1979年在国务院讨论三峡问题的会议上,一位持不同意见的领导人也承认:“川东有困难,川东姑娘往外跑,主要是这两个地区:涪陵、万县,说明困难很大。”——实际上,仅重庆地区的贫困人口就占全国总贫困人口的6.4%,有370万人未解决温饱;三峡工程的巨大投资将给这个地区带来亘古未有的发展机遇——难怪在五届人大二次会议上,万县有的代表在表决通过后欣喜若狂。

就在这次会议召开前一年,中国发生百年一遇的巨大洪灾,殃及十多个省市,造成至少是几百亿的损失。考虑到中国国家财政的状况,这几百个亿意味着什么可想而知。

由于那时的口号是“稳定压倒一切”,所以当时的水利部长杨振怀才出语惊人地说,“只要黄河不安定,长江不安定,我们的国家就绝不可能安定。老实说,仅从防洪的需要出发,三峡工程也要上马!”

实际上,由于只是在“早上”还是“缓上”以及“如何上”方面存在分歧,主张三峡要工程“绝对不能上”的“反上派”为数甚少,而这一点不知为什么却很少被提到。倒是一直从文物保护方面对工程方案持不同意见的中国历史博物馆馆长俞伟超教授为“早上”、“快上”派道出了难言的苦衷。他说:“对主管者来说,难度在于移民。开工越晚,移民越增加……拼命朝前赶,我猜一个原因是:再过10年,迁移的人口会从现在的100万再增加几十万。”

下游洪水泛滥,上游亟待发展,而中国是一个缺电的国家、电力又是经济发展的支柱,当今世界谁都明白经济实力意味着什么。最执著地反对三峡工程的东邻日本,最终实际在三峡工程设备招标中发了大财,而且同样喜欢批评这个工程的美国,却因为工程没有大规模引进他们的设备而大发牢骚。在这个经济发展决定一个国家实力乃至生存权力的世界上,从来都是,说是说,做是做,没有谁真的傻到可以放弃自己的经济利益去作出选择。那样才是真的浪漫主义。

“发展是个硬道理”,迟发展的中国面对三峡工程,其实别无选择。

邓小平在以74岁高龄复出重掌中国命脉时曾坦言,出来工作有“当官”和“做点事”两个选择,他说,“我选择做点事”。1984年,他就三峡工程正式表态:“搞建设要和搞改革一样,没有一点闯劲不行,要抓大事,看大方面,不要再重复搞那些效益不大的加工项目。”他明确地说,“三峡工程要抓紧。”

1980年7月13日,邓小平在重庆4码头登上东方红32号轮,顺流而下,视察长江流域,在应召陪同视察的官员中,有一位在三峡进程中起了关键作用的人物,这就是魏廷琤。

27年前,即1953年的2月19日,毛泽东则在武汉登上长江舰,逆水而上,巡视长江,奉命陪同的是当时的长江水利委员会主任林一山。1980年,魏廷琤已经接替林一山担任葛洲坝技术委员会主任,后来又担任了长江水利委员会主任。魏廷琤此次奉召的使命十分明确:就三峡工程的可行性作出说明。

魏廷琤曾说他与林一山的关系是“萧规曹随”,言下之意,作为接班人,他的一切观点主张都是亦步亦趋地跟随林一山。27年前,在长江舰上,林一山这个北师大历史系毕业生第一次就三峡工程向毛泽东作汇报,被毛泽东诙谐地称为“长江王”。而1958年南宁会议上,三峡主上派的代表林一山和缓上派代表李锐则提供了两份针锋相对的报告,撇开观点不论,这两份报告具有完全不同的行文风格。

林一山知识面广,思维敏捷,上知天文,下知地理,旁征博引是他的特长。党内高层都知道林一山嘴厉害,善辩论,说到兴头时,佐以手势,甚而蹈之舞之,三峡工程的反对派讥之为“煮不烂的鸭嘴巴。”

林一山当年提供的报告简直可以看作是一篇治水的汉大赋,洋溢着诗人的激情和抒情散文的气息,上下五千年,寰球同此凉热。结尾处竟还没忘提苏联老大哥:“长江流域规划业已取得巨大成绩,这与苏联专家们真诚无私的技术援助和高度的事业心是分不开的。今后在加速这个举世无双的巨型水利枢纽的设计工作中,在中国工程师向苏联专家虚心学习的过程中,我们的友好合作,一定会胜利地完成中央所赋予的光荣任务!”

而李锐写给毛泽东的报告则简练集中,像一次杰出的外科手术,抓住一点,鞭辟入里,层层深入,而其结尾也简练得不能再简练:“以上意见特别是关于三峡的意见,片面之处很多,只是本着知无不言的精神,供您参考。”

1958年林李之争的结果颇有戏剧性,热情洋溢的林一山被兜头泼了一盆凉水;而敢给毛泽东泼凉水的李锐,却深得毛的赏识,被从水电部部长助理,调任毛的秘书。难怪当时的湖南省委书记周小舟曾拍着李锐肩膀说:“李锐,你中了状元呵!”

20多年过去,林、李两人的命运发生了更为戏剧性的变化,先是为林一山所讴歌的“老大哥”与中国交恶,撤走了全部专家,他有保留意见的葛洲坝在反对“迷信专家”的口号中陷入危机,造成了他文革后的临危受命再度出山。反对派李锐则因在庐山会议上再次给毛泽东泼冷水而遭受打击,文革中被关进秦城监狱。多年之后,李锐感慨万千地说:“唉,就是因为这三峡,耽误了我20年的大好时光。”

从1958年到1980年,22年过去,弹指一挥间。船过瞿塘峡,邓小平指点着两岸青山和滚滚逝水感慨道,“1920年我乘船出川赴法国,当船行到这里的时候,船坏了,没得办法,改走旱路,真是蜀道难,难于上青天呀!”此时站在邓小平身边汇报工作的,是林一山的接班人魏廷琤。老“长江王”林一山已是双目失明,告老在家了。

实际上魏廷琤自7月13日在重庆上船后,一直跟随邓小平到武汉,下船后则随同去丹江口,前后20多天,直至邓小平乘专列由焦枝铁路回京,应该说是全程陪同。至于这次谈话的内容,则是“天机不可泄漏”,即使在党内的机密文件上也极少透露。魏廷琤本人在后来的回忆文章中,也只是概括地提到,船过三峡,“小平同志叫邓楠同志叫我到船头会议室,一边观看两岸,一边和我谈工程设计问题。”‘小平同志指着我说,你是要建三峡的;后又指着万县地委书记说,你是不赞成的;你们要统一认识。”云云。从他的行文中,我们看不出多少林一山式的热情洋溢,魏廷琤的文章很少用形容词和修饰语,在简练概括方面,他的风格倒很像李锐,这或许反映了他秘书出身的一面。某些海外的三峡极端反对派曾这样对魏廷琤攻击:“1980年,邓小平要看看三峡,被招去陪同的魏廷琤抓住机会报告三峡工程的好处,在他的汇报里,其实有一系列惯用的对首长的连哄带骗与报喜不报忧。”

愤激之辞,溢于言表。但是人们不禁还要问:这个魏廷琤是何等人物,竟然能越过长达半个世纪的争执,说动一向心怀伟略的邓小平?

我们在与中央电视台遥遥相对的中咨大厦采访到魏廷琤,这位已经退下来的原长江水利委员会主任的办公室极为简单空旷,两个旧沙发和一个长沙发,凭窗映入眼帘的是高耸入云的中央电视台电视转播塔。当我们一致赞扬这间办公室可以饱览城市风景时,魏廷琤却大不以为然,而是对北京的环境污染颇有指摘:时间是中午,凭窗望去,窗外却像是有雾。

魏廷琤不但外观与他的前任林一山颇为相像,甚至也有严重的眼疾,戴着厚厚深度眼镜看我们,据他说依旧是眼前一片模糊的茫然。

他属于那种真正博览群书的大知识分子,尽管一开始就把我们划为“学文的”,而称自己则是“学理的”,但说起梁启超、王国维、吴宓、冯友兰乃至李广田却如数家珍。末了问:目前,文科中是否还有这类人物?我们面面相觑,答曰:“早就没了。”这时陪同我们的三峡建设委员会的一位处长连忙告诉大家:“魏主任一直爱好文学。”魏廷琤则连连摆手:“只是年轻时做过文学梦罢了,一辈子早就都交给水利啦。”这个70多岁的老人尽力挺直腰板坐在沙发里,笑得像个孩子。

之后就张罗给我们泡茶,陪同我们的处长说:“魏主任的茶叶一般化。”魏廷琤又不以为然地一笑,接着仿佛感到了什么,说:“你们千万别把热茶杯放在桌子上,用纸垫垫在杯子下,别烫坏了茶几。”

开始言归正传,就立即发现魏廷琤属于那种讲话不用稿,整理出来即是文章的人。他不仅条理清楚,而且没有废话,无论讲话、汇报还是接受采访,显然都是那种极具煽动力的人。“说我是三峡工程的‘主上派’;我当然是主上派,是好事,我为什么不主上?”

“但说小平同志听了我的汇报,才决定三峡上马,这不对。这么说的人,根本不了解这个工程的历史,也不了解这个工程对于当前中国现代化战略的意义所在。”“当时我跟他(指小平同志)汇报工作,坐得就像我们现在之间这么近,但不是因为坐得近他就听我的,你们会因为跟我在这里坐一下午,坐得这么近就听我的?”“说说历史,好,就说说历史,历史是得说清楚,不然你怎么知道为什么过去没上,今天要上?”

“三峡工程的设想从孙中山开始,当时是为了发电,这是第一个阶段。然后是国民党时期,请来了萨凡奇,搞个计划是造化肥,用发电来造氨肥还美国的贷款。这是第二阶段。第三个阶段是50年代,是以防洪为主,这3个阶段分别有3个不同的主题。今天三峡为什么要上马?原因说什么的都有,我看根本原因就是一条:建设开发长江经济带。这个经济带就是以长江(三峡)为动力,以杨浦为龙头的中国腹地的启动,没有这个地区的全面启动,中国的发展就大打折扣。”

“小平同志在80年代就设想,要把中国的改革潮头,从珠江流域引向中国腹地,他说,他一直遗憾上海搞晚了,长江流域迟了一步。他希望的是把改革推向全国,这是一场淮海战役,所以说,改革是一场革命啊。我们理解三峡的意义,没有这个战略的角度,就自然会陷入枝枝节节中去。”

像一切革命知识分子一样,魏廷琤最爱用“战略”这个词,而且说起“革命”就激动地打起了手势。当年他随大军南下,跟着林一山接管了国民党的“YVA”(扬子江流域委员会),从此搞起了水利工程这一行。

他的热情也感染了我们,为了怕他这么一直激动下去,我们忙换了另一个问题:“三峡工程会对长江流域的环境造成影响,关于这个问题,你是如何向小平同志汇报的”?

“这么大的工程当然会对环境产生影响,小平同志当年开头问我的第一件事就是环境问题。因为长江流域是鱼米之乡啊,环境完了就全完了。”“为什么说是鱼米之乡?小平同志还给我讲了个故事。1947年南下挺进大别山,部队没有后方,天气冷了没有冬衣。于是在湖北黄冈,从林彪的哥哥开的织布厂得到了布匹,一下子就解决了被服问题。问题是解决了,可是对此林彪以后对他(小平)还很有意见。但也说明这一带的确物产丰富,一下子就能武装千军万马。”

说到环境问题,魏廷琤谈话的节奏一下子就放慢了,他的思绪仿佛回到了1980年4月,那对他一生来说至关重要的20天。老人看起来在努力搜寻着记忆,并选择着词句:“……所以小平同志一见我就说,有人说三峡水库修建以后,通过水库再下泄的水变冷了,下游水稻和棉花也不长了,鱼也没有了,究竟有没有这回事?”

“是呵,有没有这回事?这个问题我脑子里一直在想……”

窗外的阳光开始西斜,杯子里的热气却依然袅袅上升,茶叶的香气在屋子中弥漫开来。我们渐渐跟着这沉入回忆的历史见证者的口述,回到了那个历史的瞬间。

然而,恰在这时,一个秘书推门而入,通知魏廷琤去人民大会堂开会。

后来证明,这次中断为我们的整个采访留下了不可弥补的遗憾。

“什么会?”魏廷琤问。

“是钱外长关于外交情况的报告会”,“还有就是,我们和中咨公司两个单位只有一个车证(——即大会堂停车场的停车证),您看……”秘书又补充说。

“车证?噢,你说……车证。那就看看能不能再找一个车证吧。”魏廷琤仿佛刚刚被从记忆中唤醒,有些茫然地笑起来。随后,他收住笑,猛然间,我们感到坐在我们面前的依然是那个严谨倔强的老头。

秘书还立在原地,盯着我们的茶杯,我们意识到已经不能再继续听他刚刚开始的历史口述了,两个小时,已经大大超过预定的采访时间,于是我们起身告辞。

魏廷琤送我们到门口,忽地又想起什么,跑回去摸索着从里屋书架里找出一本《中国三峡建设》送到我们手上,嘴里连说,“再谈,再谈,我们后会有期……”

在回程的车里我们翻开杂志,里面有魏廷琤的回忆文章《群峰是笔,人心即碑——小平同志与三峡工程》。这时我们才想到,大会堂周围不准停车,对一个有眼疾的老人来说,摸索着过街,再爬上许多台阶,确实十分不易。

湖北宜昌县晓溪塔镇的弘洋移民新村新建的永久性楼房

现任国家环保局局长谢振华说:“什么是可持续发展?我的理解就是:我们发展,也得让子孙后代发展。”

采访了魏廷琤之后,我们马上想到要采访国家环保局局长谢振华。鉴于过去的经验,采访部级以上领导都需预先打报告请示并等待批复,所以我们就先试着与局长秘书联系;没想到那边在电话里询问了采访内容之后,立即答复:“可以安排”,——痛快得出乎我们意料之外。

这次的采访地点是位于宮园的环保大楼。过去国家环保局一直在建设部的简易楼里,职工宿舍长期就是地震棚,搬到官园新办公大楼是近几年的事。虽说环保局依旧是各部委中的“清水衙门”,但终于有了自己宽敞的办公楼,也说明国家这些年的确重视环保了。

一进办公楼就赶着去登记,登记处的人却说:“局长今天上午见记者,连你们是第三拨,已经打过招呼了。”

因为谢振华还正在召集办公会,我们荣幸地作为“第一拨”见面的记者,被先安排进局长办公室等候。大约半小时后,有人在门口嚷嚷“请谢局长批件”,接着是一阵商量嘱咐的声音,就有人推门而入,来人是谢振华。

国家环保局长谢振华看起头只有50岁。清华大学毕业,算是魏廷琤的校友,像个朴实淳厚、一丝不苟的教书先生。

“北大出才子,清华出干部,有人说这快成规律了。以前《读书》杂志有篇文章,叫‘清华园中可读书?’我还真想了一下,为什么会这样?大概是因为清华的专业都比较具体,学生出来都是做具体工作的缘故?”

谢振华的开场白同样出语诙谐,实际上,我们此前已经在一份杂志上读到了他的近作,字里行间充满学术味道或书卷气。

而一旦言归正传,谢振华的坦率直言却大大出乎我们意料,他对整个情况的谙熟更使我们感到的对他的采访也许不必再绕什么圈子,再考虑什么避讳和禁忌了。

“主要讲光明面?我看还是两面都讲讲吧。我这里要是不一直喊着,提高全民环境意识就成了空话了。

“光明面是明摆着的:三峡以水电带火电,可以减少烟尘排放,此其一;能增加长江枯水期流量,此其二;能够减少洪灾对环境的破坏,此其三。你看,我这么说了,你们可以让我过关了吧?可我反倒要说不行。因为你们还没听我说说问题呢,没有问题了我们还工作什么?比如今天上午,我们不成了在这里泡时间磨洋工了?所以你们让我多说光明面,我看还是说两面吧,这有点难为你们搞宣传的,可是漂亮话我实在不大会说。”

言罢谢振华一脸厚道地冲我们笑了笑,他这一席话却说得我们顿觉汗颜。

应该说,谢振华随后向我们展示的问题,即三峡工程对环境造成的影响的时候,语调一直是从容和缓的,而有些问题以他这种“新闻公告”的语调说起来,却更加使闻者感到的确不容忽视:

“首先是对上游、四川的影响,水库淹没耕地,会增加本来就十分突出的人地矛盾;同时导致重庆市江段累积性泥沙淤积,水质下降。如果不认真采取措施,将会产生一系列后果。”

我们明白谢振华这三言两语的概括背后,以及所谓“一系列后果”意味着什么。

其实四川人的确是有他们的看法。五届人大二次会上,当时的四川省长肖秧提议四川代表团“先来谈谈三峡工程”,他转头问天府可乐集团总公司的李培全代表:“要不要得呀?”

以下是天府可乐集团公司的这个李代表妙趣横生的回答:“要得!当然要得!虽然我不懂得水利,但我仍然要谈水利。为啥子呢?因为我是卖水的,有水才有利么!最近这几天,新闻报道倾向三峡工程立即上马的增多……面对此种情况,我想到了三峡水库对重庆环境的影响,要是江水受到污染,我们断了水源,那么在座的诸位就永远喝不到我们的天府可乐啦……”

话说得轻巧,可真的出了问题,大家是哭是笑就不好说了。倒是同是人大四川代表的一位叫李素芳的清洁女工,在发言中对于重庆市目前的污染状况,以及三峡库区污染状况的分析语惊四座。由于她当时的发言稍长,我们还是用我们采访过程中谢振华的概括来说明:

“目前库区工业和生活废水排放量已超过10亿吨,沿江城镇的局部江段已形成较严重的污染带;而建库后,库区水流速减缓,复氧和扩散能力下降,将加重水体污染。”

而这是国家环保局根据实地测算得出的结论。

三峡工程偏偏要面对巴蜀天府之国,这也只能说是个宿命。因为工程不仅带来技术与环境的课题,移民也将带来社区制度的变迁与重组的重大课题。

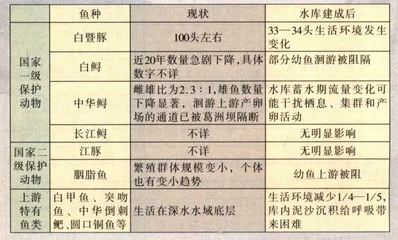

说了上游再说中下游,谢振华的声音一如既往的平稳缓和:“三峡工程将改变库区和长江中、下游水生生态系统,一些珍稀物种生存条件进一步恶化;水库对四大家鱼的自然繁殖也会带来不利影响;水库运行后,对中下游平原地区低洼农田土壤沼泽化有一定影响,下游河口的海水入侵危害也可能增加。”

“影响”,“影响”,“影响”,——谢振华在短短的几句话中已连续用了3个“影响”,而这3个“影响”加起来,实际上,也就正是1980年4月,邓小平在东方红32号轮上见到魏廷琤之后,开口就问的第一个问题的全部内容,这也是我们在采访魏廷琤时,他没有来得及回答清楚的问题。

现在,在谢振华这里,我们终于得到了十分明确的答案。

“当然,这一切都是最坏最坏的结果,没有谁相信和愿意它真的发生。中国有句老话,叫‘往最坏处打算,往最好处争取’,而往最好处争取的保证只有未雨绸缪,采取防范措施,而这里最重要的,是保证监督。要敢于承认问题,才能克服和解决这些问题。”

说到这里,谢振华停顿和沉吟了一下,语调稍稍显得有些疲惫甚至痛切:“我们的确应该反对这样的工作作风。真理多,正义多,政策也多;而实干少,落实少,问题也少。应该时刻保持对党,对国,对老百姓负责任的态度,而是报喜不报忧的态度、敷衍塞责的态度。”这时,他从身后满满登登的书橱里抽出一本资料:“至于我们自己,1985年我们在国务院领导下成立了三峡工程生态环境保护协调小组,专门负责对三峡工程的环境问题进行监督,光有这个小组还不行,我们当年又成立了生态环境监测中心,三峡地区的环境状况到底怎么样,我们今天终于可以宣布,总算有了一个基本的科学的测试结果,我们把这个结果称为‘本体值’。工程对环境的影响,不能突破违背这个本体值”。“光空口白牙说监督不行,监督要有标准,三峡环境的本体值,就是我们监督的标准。”

我们从谢振华手上接过的,是有他签名的1997年《长江三峡生态与环境监测公报》。根据这个公报,1996年库区自然生态总体变化尚不大,到1996年止,长江的水量和水位均处于自然状态,尚未发生改变,与此同时,环保局的几个大型项目正在紧张实施,以迎接来自二期工程的关键性挑战。

公报上谢振华的签名看上去与其说是有力,不如说是滞重;因为显然,这不是一般意义上的“领导拍板”,乃至显示政绩,而是意味着——全盘承担责任。应该承认,这是我们整个采访过程所获材料中,最沉甸甸的一份:因为它建立在正视问题的基础上,角度是开放和透明的。

在采访的最后时间,谢振华的结束语极为朴实:“我们手上的资源,不仅是老祖宗传给我们的,也是我们从子孙那里借来的。如果我们不能差不太多地交还给他们,他们一定会在站在未来的某一点上骂我们的。

“什么是可持续发展?我的理解就是:我们发展,也得让子孙后代发展。”

对谢振华的采访进行了整整4个小时。其间不断有人推门探头做催促状。11点半,我们刚刚“撤出”,请示工作的人员和另两拨记者立即涌入。谢振华当然不能送我们,起码还有两拨人要等着与他见面。

我们已得知,当天下午1点整,也就是一个半小时后,谢振华要亲赴淮河,处理污染企业拆迁问题。

看来,中国的环保局长势必要在火车上吃午饭了。

《史记》曰:“禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门而不敢入。薄衣食,致孝于鬼神。卑宫室,致费于沟淢。陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇……以开九州,通九道……及山川之便利。”——中国第一个因“治水”而载入史册的官员大禹,给子孙后代留下的原是一副如履薄冰,如临深渊的形象。

一个星期后,我们乘江轮顺江而下,涪陵,丰都,万县,云阳,奉节,巫山,巴东,秭归,在万家灯火中摇曳;而数年之后,它们将带着对过去宁静生活的无限眷恋而沉没——同时沉没的还有祖先的基业和有几千年历史的灿烂文化。面对这一切,谁又能不感慨万千。

也许最让我们夜不成寐的是,尽管看到了人类的局限以及我们行为变动着的后果,但是,我们还是不能不去牺牲,不能不去付出代价——这是一个多么悲怆的主题。

这也许就是“发展的代价”和“发展中国家的宿命?”

几个月来,我们也曾苦苦地思索过与工程有关的各种问题,以求得答案。但是最终却不得不承认,以我们所掌握的事实和经验来担负这个命题,几乎是可笑的。

我们所能说的也许只是面对这一切而感到的震撼:近一个世纪以来,无数中华民族的精英为了“三峡”这个命题惮精竭虑,苦苦求索;在追求民族生存和发展的道路上,精忠爱国和科学民主,是他们不倒的精神之旗。

夜航的江轮拉响了汽笛。慷慨苍凉。像在诉说着一个古老民族悠远的故事……

三峡工程临时船闸闸门吊装完成

中美设备维修人员在700马力巨型推土机前交流技术

三峡工程的世界之最

防洪效益最大:三峡水库总库容393亿立方米,其防洪库容221.5亿立方米,可控制长江流域180多万平方公里中的100万平方公里,水库调洪可削减的洪峰流量达每秒2.7万立方米到3.3万立方米,可使1500万人口和2300万亩耕地免遭特大洪水发生时的毁灭性灾难,是世界上保护人口和耕地最多的防洪工程。按1992年价格水平计算,三峡防洪年平均直接经济效益为每年22.0—25.2亿元。

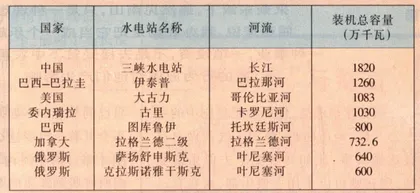

发电量最大:三峡电站安装26台单机容量为70万千瓦的水轮发电机组,总装机容量1820万千瓦,年平均发电量846.8亿千瓦时,大约相当于10座大亚湾核电站,比目前世界上最大的水电站——巴西和巴拉圭两国合建的伊泰普电站年发电量多出130多亿千瓦时,每年售电收入181亿元(每千瓦时电价按0.21元计算)。

提高航运效益最显著:三峡水库改善航运里程650公里,使重庆至宜昌的行船吨位由1500吨级提高到万吨级,运输成本降低35%至40%,是世界上改善航运条件最显著的单一枢纽工程。

规模最大:三峡工程主体建筑需开挖10259万立方米的土石方,浇筑2715万立方米混凝土,足以建起45座古埃及金字塔,钢材、钢筋结构安装63,51万吨;此外,大坝总方量、水电站装机容量、输变电工程规模、永久船闸工作水头和边坡开挖高度、升船机总量和提升高度、三期碾压混凝土围堰施工强度等,均属世界上已建和在建水利工程之最,可称为目前世界上最大的人工建筑物。

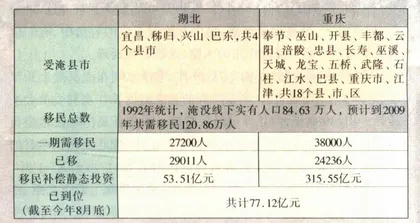

最大淹没面积:三峡水库淹没面积632平方公里,据1992年调查复核,淹没线下现有人口84.63万人。

三峡工程主要特征指标表

1996年库区污染源排放总量情况单位:108吨

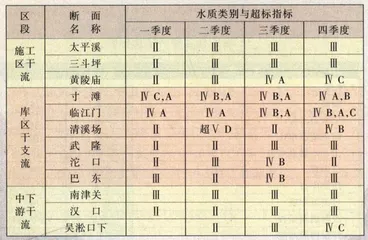

三峡库区及中下游水质各季度评价结果

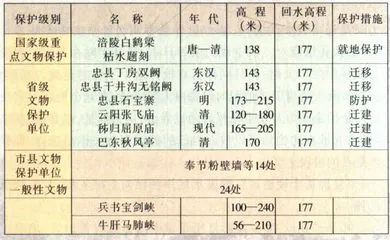

三峡水库回水影响的主要名胜古迹与保护措施

*据估计,三峡库区留有约8000处未被发现的考古迹将面临被淹威胁,考古学家们正在加紧发掘。

对珍稀水生动物影响

对珍稀水生动物影响

三峡工程移民情况

世界知名水坝发电能力比较

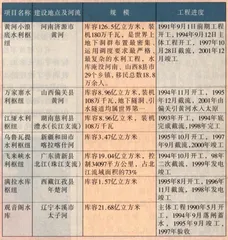

我国在建的重点水利工程(不含长江三峡)

到1996年6月,全国已兴建大中型水库8.46多万座,总库容4974.2亿立方米,相当于截留全国所有河流径流的1/6,数

量居世界首位。其中大型水库374座,中型水库2562座,按省份分,湖南、江西、四川、广东、湖北各省拥有5000至

13000座水库,超过1000座水库的还有山东、云南、福建、陕西、江苏等12个省区。自1985年,推行水利产业化政策后,中国已有各类水利企业和经济实

体13万个。在利用率最高的黄河水域,当地政府把修建水库作为基础建设的重中之重,纷纷上马“亿千百十万工程”,即市建亿立方米水库,县建千万

立方米水库,乡建百万立方米水库,材建十万立方米水库。黄河流域已有的水利工程,蓄水、提水设计总量足以抽干几条黄河,正在讨论的《黄河治理开发规划)拟议在黄河上再建24座大型水库。