负债,并非因为窘迫

作者:三联生活周刊(文 / 张晓莉)

通常的情况下,人在没钱的时候才会借债,所以债务总是很容易让人联想到破产和贫穷。其实事情并不这样单纯。做一下横向比较,美国人的年收入几十倍于我们,但是绝大多数美国人都生活在债务之中,我们比美国人更有钱吗?我们曾有过一段“既无内债也无外债”的日子,并且引以为豪,但现在却时兴引进资金和技术,旧话重提少不了几分自我解嘲。

中国人民大学财政金融学院副教授赵锡军认为,中西方消费观念的差异是造成中国人负债观念不强的一个重要原因。60年代至80年代初,美国的家庭储蓄占可支配收入的8%,到80年代末下降到大约5%,今年第一季度仅为4.8%。而我国的储蓄率则高达40%。美国人挣钱为了即时享受,中国人则有相当一部分以备不时之需。哪一种生活态度更具备经济上的合理性呢?从消费的边际效益来看,人应该在最具消费活力的时候来消费,这样消费效益才可能最大。说得通俗点,在享受生活欲望最强烈的时候,收入往往很难维持一个成功者的生活模式,解决这个矛盾最好的办法就是借钱。

早在1985年,《中国青年报》的编辑记者为一篇文章的标题曾展开过争论。该标题由两句话组成:“拼命地玩”和“玩命地干”。争论的焦点是两句话孰先孰后。结果老编辑们大多认为应该先干后玩,年轻人则持相反的观点。12年后的今天回首这一争论,感觉仍未过时,而且更具现实意义。彼时的“玩”想来不会超出他们的支付能力,今天的自由度无疑是加大了。银行和商人开始借钱给你,帮你满足愿望。

媒体不再为此争论不休,事实上舆论已经一边倒:“有多少钱办多少事”落伍了,人们应该习惯生活中出现的债务。

其实中国人并不缺少债务观念,它往往以一种隐晦的形式出现,不易被人觉察。比如结婚时的大操大办,从婚礼、安家到度蜜月,一贯节俭的人们对这种喜气洋洋的一次性超前消费往往持宽容的态度。工作不久的年轻人可能会花光所有的积蓄,大头儿还要父母出。当然没人把这叫做负债消费。

私人之间的借贷也并不鲜见。北京市某公共事业局的处级干部魏士明,40多岁,离过一次婚,现在有30万的私人存款躺在银行里,算得上一个快乐的单身汉。除了日常的衣食住行支出,魏士明很少消费;虽然自己从不借钱,倒很乐意借钱给别人:一是为了扶危济困的快感,一是朋友还钱时总会附加一些利息。

魏士明的朋友,某国有企业经理韩仲和,收入远不如魏士明,日子却过得有滋有味。此人信奉“债多了不愁”,所以名声不好,却极有信用,有借必还。魏士明私下里很瞧不起他的这位朋友,借钱消费不是中国人的习惯,而且颇替他担心,借来借去总有算总账的一天。然而韩仲和从不为此担心,借钱是门艺术,他坚信自己总有借不完的钱,而且他戴的名表,用的晚清家具,消费的同时也在增值。韩仲和准备在退休后写本书,他从自己亲身经历提炼出一种有价值的生活方式,取名为《回忆生活》,版税归债主,他们肯定不会亏本。瞧不起是回事,魏土明也很欣赏朋友的筹钱术,由于合理的安排,韩仲和过上了他的收入不允许,但翘翘脚就能够上的生活。

然而中国投资银行资金部副总经理吴正林认为,中国人这种被人情、信义和彼此利益装扮起来的债务关系很难融入现代的消费生活。把关系简化,在单纯的经济领域,人们又变得无所适从,在这里人们更乐于自给自足。

在欧美,成年的第一件大事,似乎就是申请大学助学贷款。这种贷款通常由父母提供担保,利率比银行贷款利率偏低,还款期限为从找到正式工作算起6至9年,最长可达15年。

我们的孩子又是怎么想的呢?上海《青年报》在今年5月对应届高中毕业生的调查,显示了一组有趣的数字;74%的高中生不愿申请在大学毕业后需逐年偿还的贷学金;97%的学生自信地认为自己的家庭能够承担起上大学的费用;而如此肯定的家长却只有85%。

尽管如此,上海浦东发展银行还是在40所全日制普通高校试点推出助学贷款,贷款对象不再限于贫困生,只要能提供符合条件的经济担保就可以申请;贷款利率为中国人民银行公布的一年期固定资产贷款利率;最长贷款期限为毕业后两年。相对于《青年报》的调查,上海“浦发”的举措多少有些观念先行。作为一家商业银行,它的利益如何保证呢?

事实上,信用关系作为契约关系的一种,是加强社会联系的非常重要的一环。在西方,个人之间的债务关系并不普及,人们可以很方便地从银行或商家手中获得贷款。这样在生产者、零售商、银行以及消费者之间就形成了一个债务链。债务链的正常维持对各方都至关重要同时也获益匪浅。它的前提是每个个体的负债消费都不影响他人消费,社会消费总额大于现有经济分配水平。

然而中国人的生活中还有一些不得不面对的尴尬。外国人虽然生性更乐于冒险,但他们未来的收入稳定,各项保障健全,我们为日后操心也不完全是天性使然;社会对个人的消费刺激不足,外国人所享用的一切必需靠金钱来交换。一位普通的英国人,每月要拿工资的40%缴纳房屋抵押贷款,15%缴纳国民保险,除去养车的钱,所剩不多,负债消费潇洒的同时也有一分无奈;我们即使想借钱,却苦于没有门道。中国建设银行曾开办过个人购车贷款,后来被中国人民银行宣布暂停此项业务。银行承担的高风险与收益不成比例。发达国家个人信用重于商业信用,一项糟糕的信用纪录会使人寸步难行。我们的信用制度还远未建立起来。所以,人民大学副教授赵锡军认为,社会保障制度、法律环境以及银行内部结算体系的不完备也抑制了债务链的形成。

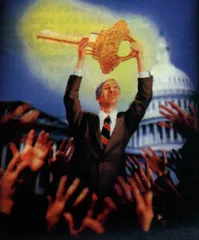

无论如何,随着分期付款消费的出现和信用卡的普及,现代意义的债务已开始渗透到人们的日常生活之中,引起人们的关注。当越来越多的厂家意识到那些在饭馆里聚餐的中学生对自己意味着什么;当银行的个人业务占据重要地位,信用卡透支利息以及从商户获得的销售额提成成为主要利润来源后,人们会发现自己面对的诱惑和选择日渐丰富。

魏士明既羡慕朋友的潇洒,又免不了替他担心。其实这是每一个准备借贷的人必须要考虑的问题。日本大藏省在今年年中时向金融机构施加压力,要求它们严格控制对个人的贷款规模和贷款条件,以减少日益增加的个人破产案件。自1990年以来,日本个人破产案件的增幅一直保持在10%以上。而从80年代初一直沉浸在消费热潮之中的美国人,家庭负债占年可支配收入的比例已高达89%。家庭负债增加正造成信用可靠性日益下降、个人破产和借款人注销贷款等严重问题。

“负债消费”与“量入为出”有一个明显的区别,“量入为出”是以金钱的数量作为衡量标准;“负债消费”则引入了时间概念。像韩经理这样,无疑是拿今天的消费赌明天的创造。由于最终债务都必须归还,所以表面上看,它可能是来自银行或商店或是亲朋好友,但实质上债务来自于自身。债务既可以带来能量成为有益的动力,也可能让你深陷其中无法自拔。这是一个连环套的游戏,能否顺畅地进行下去是关键。

对于个人来讲,是否应该借债没有统一的规则,因人而异。正如泰德·克洛福德在他的专著《金钱传》中所阐述的:“当我们借债时,我们实际是在告诉别人我们估计自己将来会成为什么样的人,在社会上取得什么样的地位。也许有的人自视甚高,也许有的人自甘平庸,也许有的人自暴自弃。”我们所要做的是避免债务和实际挣钱能力发生矛盾。国家税务局税收科学研究所副所长刘佐给予大家的忠告是:“理清思路,节制欲望,根据现有收入和对未来收入的合理预期来规划个人的资产负债表。”