数字神话笼罩下的艺术市场

作者:三联生活周刊(文 / 齐康)

陈逸飞的《丽人行》今秋拍到210万元,去年他的另一幅作品拍价是300万

高价的艺术

秋季对画家和经营艺术品的人们来说是一个收获的季节。这个季节,共有六七个大型拍卖公司在北京举办数十场专场拍卖会,预计总成交额要达几个亿。但是今年的情形似乎不容乐观,在10月24—27日的嘉德秋拍会上,几个重头戏像唐小禾的《在大风大浪中前进》、陈逸飞的《丽人行》,都没有达到预期的效果。有关人士称:一些重要的买家没来。为什么没来?东南亚股市下跌。

东南亚和香港的股市下跌不能影响大陆的股市,却使大陆的艺术市场受挫,这真可谓东城失火殃及西城之池鱼。然而画价的普遍下跌,在一些行家看来,即使没有外部也会有必然的原因。

美术批评家栗宪庭认为,近年中国艺术市场中模拟西方古典油画风格的作品价格居高不下,是一种无价值标准的市场现象。它实际上是海外市场的价格标准影响的结果。80年代中期,美国一些商业画廊把中国的乡土、古典风格油画当作原材料带进西方的艺术市场,卖了不错的价钱。其后,这个市场转向港台和东南亚,并且这种风格油画行情的建立,立即影响了国内的油画创作,后来就是对中国的艺术市场、拍卖和收藏的影响。

事实上,海外市场价格标准的影响绝不仅限于乡土、古典风格油画,而是整个中国艺术市场。换言之,如某些艺术经纪人私下透露的那样,整个中国艺术市场起源于海外市场的刺激,建立在一个巨大的数字神话之下。

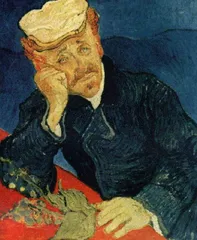

1992年四川批评家吕澎策划了一个名叫“90年代广州艺术双年展”活动,其基本思路是通过让企业家投资艺术展览,购藏作品,将艺术创作与经济挂钩,从而实现艺术自治。应该说,吕澎的基本思路是正确的,但是市场是一种买卖关系,买方在购买一件商品的时候,首先需要认可它的价值和使用价值。从价值角度而言,吕澎组织了最强大的学术人员,挑选出了当时较杰出的艺术家。但是关于使用价值的问题则相对麻烦,因为在动辄几万的投资中,光靠个人欣赏来判断是不具备说服力的,更何况当代艺术的发展基本上是以打破既定欣赏习惯为原则。于是吕澎采取了游说的方式,1992年世界艺术市场的新闻是日本商人西户龙永以82500000美元的价格购买了一件梵高的作品《加歇医生》,而40年代他的作品的售价只在100美元左右——广州双年展的宣传刊物将艺术品称为是继股票和房地产之后的第三大投资热点。

在这里有一个被忽略的重要规则:艺术作品价格建立和递增的基础是艺术作品本身具有的学术价值的确立和画廊购买的积累。也就是说,一个完备的艺术系统中,销售分为两条线索:大部分作品通过画廊进入普通的中产阶段家庭,可能从此不再参与流通;而小部分被富有的收藏家和大的集团公司收藏,进而有可能被转让和拍卖;在升值到一定程度以后被博物馆收藏,作为社会公共财产的一部分流传下来。可以说,第一种路线是艺术市场的根本,第二种路线则是精彩节目。吕澎的思路是宣扬了好戏,却没有意识到艺术市场的根本。尽管展览的投资者罗海全因此破产,企业家投资展览的模式依然树立了起来,吕澎的操作模式后来也经常为艺术品经营者所应用。

据估计,海外对中国艺术品的购买在1993—1995年期间占到了中国艺术市场交易的80%左右。这个数字表明在繁荣的背后,实际隐藏着较大的危机(比如艺术活动家何冰所指出的“中国油画两大误区”——东南亚市民口味和后殖民主义的政治波普,即直接由海外需求所造成),同时它着实刺激了中国当代艺术市场的发展。在猎奇心理的左右下,中国当代艺术的价格明显高于海外同类甚至更好的艺术家的价格。这种很高的价位是艺术品拍卖公司应运而生,国内收藏家购买艺术品的重要原因。

从1995年开始,国内买家在艺术品交易中所占的比例明显提高。国内买家对于艺术品的兴趣不能完全说是他们对于艺术的兴趣使然,而是艺术品升值的事实起到了绝对作用。换而言之,国内的艺术市场仍然是为价格神话所鼓动的市场,许多艺术品的高价格不能反映作品的实际价值,而主要是市场领域以外的原因。陈逸飞和范曾在美术界的地位一直都很低,但他们却是中国家喻户晓的人物。后者的作品在1987年曾经高达14万,但现在的作品则见于小拍。有行家认为,陈逸飞今年画价的回落,可能只是价格神话覆灭的一个开端。

我们凭什么买?

“当我们看着加歇医生的面孔时,再不会看到一个常见的忧伤与悔恨的肖像,而是一大堆金光闪闪的迷人的金钱。梵高、雷诺阿和毕加索现在是财富和权势的象征。这是我们时代的悲哀,在这个世界上,每一件事物都是由其金钱价值来衡量的,大多数人失去了欣赏一幅画的美学价值能力。”

这是美国一位著名的艺术经纪人1995年在嘉德拍卖公司所作的一段演讲辞。今天,同样的情况在中国全面铺开。在北京翰墨画廊刚策划了一个学术档次很高的水墨画展览的策划人说,“现在中国的买家一进来就问这个画家是不是有名头的画家,如果没有名头,他们很快就没有兴趣。他们用太多时间来权衡名头与价钱的关系,却不肯花10分钟以上的时间来端详画作。”另外一家以外国客户为主的画廊经营者也说,“中国人买画总是问画家的名气和升值潜力,但事实上这些东西是不可预见的。我当然可以说我这儿的画家是最有名的,也可以保证他们的升值潜力,但这些不可证实。我不能欺骗客户,可客户喜欢听到这些欺骗的话。相对来说,我们的外国客户则比较注意自己对一件作品的直觉,而对画家考虑得少一些。他们比较关心这件作品看起来是否舒服,有没有品位,或者在房间里效果如何等等。”

对于艺术收藏者和投资者来说,艺术品的升值潜力是至关重要的,但它和一个价格神话并无内在关联。梵高的作品升值,并不完全是因为他在艺术史上地位的提高,而是人为操作的结果。西户龙永是向银行贷款购买《加歇医生》的,目的是表明公司的实力,抬高股票价格以拯救公司,但是两年以后他还是破产了,作品被抵押在银行。当年疯狂的日本出现不少类似事例,大量现代作品如今深锁在银行的保险柜里。在中国,艺术品买卖没有任何鼓励政策——投资艺术并不能减税,避免价格神话便因此显得尤为重要。另外,收藏古董更多的是面临真伪问题,而收藏当代艺术品则必须面对价值标准,在一个价值标准正处于形成期的时代,任何一蹴而就的高价格很可能是操作的结果,也就很可能有一个回落的过程。一个良好的由价值标准支撑的价格体制,需要艺术家、批评界、画廊、拍卖行和收藏家的多方协作,在中国似乎还有一条漫漫长路要走。

嘉德拍卖公司油画专场的主管高园认为,现在国内购买力的潜力很大,比他们公司1993年开业的时候要乐观得多,她所采取的工作方式就是向客户全面介绍画家的情况,尊重和培养客户对艺术的兴趣。其实这是一条十分务实的道路。目前艺术市场所需要的正是对艺术本身的普及,强调艺术对于眼睛和心情的作用,而不是钱包的作用。

相对艺术投资者和收藏者来说,一般消费者似乎更不必为价格神话所牵动。胡女士是北京一家专做银行广告的广告公司的总经理,从没有专门学过艺术。在今年的中国艺术博览会上,她曾以1000美元的价格买下一件伊朗画家的作品。严格意义上说,这件漂亮的作品出自不知名的画家,升值的可能性不大,但胡女士还是买下它,原因就是两个字:好看。很难说胡女士不会买更多的作品,也很难说她的眼光不会越来越挑剔,但可以肯定她注重自己的感受,这往往是成熟收藏家的基本素质。

北京故宫旁边一个画廊的经纪人说:“那些神话价格使人们觉得艺术品极其昂贵,但事实上一些纸上作品价格在数百元左右,它们并不比一件俗气的装饰画贵,更何况它是唯一的原作。如果你喜欢可以买下,回家看,就像听流行歌,看电影一样。也许有一天它会让你惊喜,但没必要专等,关键是你自己要喜欢。那时的乐趣不光是钱的乐趣,而是对自己眼光的津津乐道。”

当我们看着加歇医生的面孔时,再不会看到一个常见的忧伤与悔恨的肖像,而是一大堆金光闪闪的迷人的金钱 神话画廊画家文化吕澎陈逸飞艺术品艺术市场