好莱坞的机器猛兽

作者:三联生活周刊(文 / 熊康)

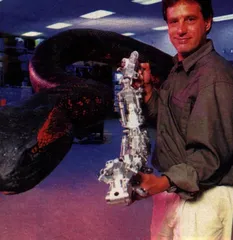

设计师康蒂

《蟒蛇》中的一个镜头

“压力增大到1000了”,传声器里发出了声音。“很好,开始流油了”,工程师回答说。“压力到2000了”,“积分仪稳定了”。“压力到3000了”,于是,那条12米长的巨蛇开始抽搐起来,它活了。它威风凛凛地蜷缩起身子,目光呆滞地打量着周围的环境,却又伸出舌头,灵活地把诱饵卷入口中。

周围的人不由自主地摒住了呼吸。说不定什么时候,这头爬行动物就会朝他们猛扑过来。倒是液压联动装置发出的轰鸣声打断了他们的臆想:这条看似有力的蟒蛇其实只是一个机械仿生动物。

这也许要算是迄今最为复杂的自动机器了,它的设计者是37岁的沃尔特·康蒂(WaltConti)。康蒂谈起这件事的时候不禁喜形于色:“有人出资好几百万美元,以便在短短几个月时间里开发出这样的东西,这种事也许只会出现在电影行业中。”在恐怖片《蟒蛇》中,他设计的这只爬行动物刚刚在浑浊的亚马孙河中袭击了一个研究小组的成员。

几年前人们曾经认为,电脑绘制动画技术的进步将使面具和木偶等传统技法失去用武之地,这其实是一个错误的预测。现在,在好莱坞的摄影场,具有高深专业知识的研究人员开发出了新的技术手段,足以使宇航工程师和工业机器人设计师们心生嫉妒。

在加利福尼亚州硅谷的中心地带,康蒂建起了自己的“刀锋革新公司”。在这里,他把一批专家召至自己麾下,共同从事这种非比寻常的开发工作。同他本人一样,这些人大都是斯坦福大学的毕业生。

从大学的机械制造专业毕业后,康蒂先是设计玩具机器人,接着又为残障人士设计辅助工具。1986年,他从影片《星际旅行Ⅳ》中得到了第一份委托合同。在这部科幻电影中,柯克船长和他的船员从未来世界回到了今天的地球,以便把一头死去的鲸鱼运回未来。如果按照以往的经验,在复杂的水下拍摄过程中,导演只得用特技替身代替这头海上巨鲸。

结果,康蒂利用一个长约1.2米的模型鲸鱼解决了问题。仿制工作完成得非常成功,制成的机械动物生动逼真,在遥控之下甚至可以摆动尾鳍持续游动。“这可是世界上第一批会游泳的自动机器,”康蒂自豪地回忆道。

迄今为止,设计这种酷似天然的水下动物仍是康蒂的专有领地,没有人能够与他匹敌。除他之外,没有人敢于保证这种金属构造的模型能够在海上正常运行,因为海水中的盐分极有可能会对金属造成毁坏性的腐蚀,从而引起技术故障,造成拍摄延迟,成本增加。

在康蒂公司的工作间里,这头去年在银幕上大出风头的巨鲸如今正苍白无力地伏在玻璃纤维板上,失去了生机。海水褪去了它的人造皮肤的色彩。不过康蒂透露说,不久以后将对它和它在影片中的对手——一条锤头双髻鲨进行全面修复。现在,它的对手已被半拆卸开来,等待着安装新的机械部件。

最具视觉冲击力的恐怕要算是与原型一般大小的逆戟鲸“维利”了。这个庞然大物重达6吨,被挂在吊车上,看上去松松垮垮,它刚刚参加了《自由维利3号》一片的拍摄。这是一部感伤片,讲述的是一个小男孩和一头鲸鱼之间的友谊。该片不久前在美国举行了首映式。

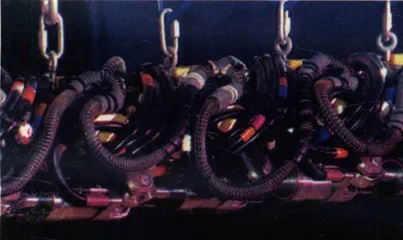

电影院的观众看不到的是,一条长达90米的“脐带”把“鲸鱼”维利和一台300马力的液压泵连在了一起。这“脐带”其实是一条橡皮管,液压泵通过橡皮管把油压到鲸鱼体内,汽缸被压力发动起来,汽缸上的活塞再推动鲸鱼躯体向前。康蒂警告说:“鲸鱼的尾鳍强劲有力,完全能把一个人从它背上掀翻。”

维利是第三代的机器鲸鱼。刀锋革新公司的专家们在水族馆里仔细测量了鲸鱼原型,再在电脑上对实物照片进行分析,终于勾勒出鲸鱼体的机械模型。依照电脑屏幕上的造型设计,他们制造出了结构复杂的操纵杆和铰链,并在水箱里对其进行了严格的负重测试。

工程师们把鲸鱼骨架的活动自由度减化到了16度,胸鳍、尾鳍、头部和颌骨的活动将在此限度内进行。与此相应,钢制的内架也设计得较为笨重。这样一来,只有在栩栩如生的皮肤映衬下,维利才能成为风姿优美的水下明星。

维利的皮肤是用聚胺酯类物质制成的。技师将两吨多重的这种合成材料浇铸到维利身上,制成了它厚达几厘米的体表涂层。通过时效硬化,聚胺酯的浓度变得像脂肪一样稠,它的弹性使得机械鲸鱼游动起来像真的一样灵活而柔软。

在维利的最新电影作品中,将有整整一个鲸鱼家庭登场亮相。其中,有1/5的“替身演员”将是操纵杆遥控下的机器。“我们试图赋予每个动物以独特的个性,”康蒂说,“大的游动起来威风十足,小的则要表现得活泼好动”。看电影的时候,人们将很难区分经过训练的鲸鱼和它们的机器同类。即便是真鲸鱼在镜头下与人造的伙伴合作起来也不会觉得有什么不对劲,这一点摄制组不必担心。

不过仍有些拍摄片段需要借助缩小了的模型。这种模型操作起来十分简单,只要有电池驱动就可以四处游走了。它们甚至可以脱离电流导线,直接接受无线电的指令。要想达到这样的效果,设计师必须对大部分部件进行彻底改装。比如,常规的伺服电动机显然太大了,对于一台会游泳的机器来说很不实用。

现在机器蟒蛇又对设计者提出了新问题:怎样才能在它的直径最大30厘米,橡皮管一样的躯体中充分施展技术的威力呢?“一条蛇归根到底是很简单的”,康蒂说,“它的主要构成就是脊椎。每个椎骨都只能朝两个方向运动,对着或背着相邻的椎骨”。单个椎骨虽然简单,但当数量众多的椎骨聚集到一起的时候,就会构成一个错综复杂的生物机械系统。

人造蛇由60个椎骨构成,天然蛇的椎骨是它的5倍。蛇的肢体必须用高硬度的优质钢铣切而成,否则它将支撑不起自身两吨多的重量。只有在躯体中部才有一个坚固的混凝土基座,整个躯体就被固定在上面。

每个椎骨都是一个挖空心思设计而成的联动装置,由250多个部件组成。在电子遥控下,液压泵的阀门把液态油压入气缸,电子传感器测量每个铰链的位置……康蒂不太愿意谈细节,也许这里的某些革新技术还可以用在工业机器人身上。讲求实效的康蒂希望找到一个助手,帮助他就特许合同进行谈判。而他作为一个设计师的职责只是找到一种方法,在不束缚蛇的行动自由的前提下,把众多的橡皮管和约60公里长的缆线安装在蛇体内钢结构的空隙中。

人造爬虫还需要一个控制它的开关箱。这种由康蒂自创的电子箱的计算能力相当于50台个人电脑的总和。只有这种规模庞大的机器智能才能预先算出众多铰链繁杂多变的作用与影响,同时使这种视觉机器朝着预先设定的位置准确移动。在四台显示器辅助下,技师可以对爬虫体内的每一个铰链进行远距离调节,从而使它作出吓人的进攻和搏斗姿势。

“控制”这一环节是至关重要的。在摄像机前,蛇头能以每小时60公里的速度击打目标,毫不费力地摧毁家具和物品。遇到蟒蛇缠住人的场景,就只有借助电脑动画来完成。这太危险了,在150马力的液压泵驱动下,蟒蛇会把人压成碎片。

“这就是机器爬虫的魔力所在,”康蒂的同行兼竞争对手斯坦·温斯顿(StanWinston)说,“与只能借助演员现场想象力的电脑特技不同,仿生动物确实是在同演员演对手戏。演员知道,眼前的猛兽真的可以杀死自己。”

51岁的温斯顿可称是机械特技行业的老牌大师了。在他位于洛杉矾大摄影场附近的办公室里,4座奥斯卡金像奖在办公桌后熠熠闪光。温斯顿的摄影场上曾经诞生过特技行业的经典作品,如科幻电影《外星人》里的吃人怪兽和《终结者》里的机器杀手。在他的工作室里,有个演员刚刚穿上一套肥大的角斗服,旁边,另一位正在试穿一套乳胶制的服装,好让自己看上去像个半人半鲨的怪物。

木偶和机器人的界限变得模糊了。温斯顿为斯皮尔伯格的恐龙题材巨片《侏罗纪公园》设计了一种猛禽,让它在滑轮车牵引下快速飞行。在续集《失落的世界》中,一个霸王龙属的小动物完全是由电机控制,在史前时代研究者的臂弯里双脚乱动,又踢又蹬。

在一半以上有蜥蜴类动物的电影场景中,都可以看到这种机械动物。通过电脑的巧妙合成,这种源自人们幻想的动物形象更趋完美。影片中,小蜥蜴的父母对研究人员的照料并不领情,而是捣毁了他们的帐篷。这一破坏性杰作是由一个6米高、8吨重的机器动物来完成的。在液压泵的驱动下,它的气力足可与一台挖土机相抗衡。要是再把鼻尖也用上,它挖土的速度还能快一倍。这个大力士掀翻了一辆吉普车的盖子,然后将一名特技替身演员拖出汽车残骸,把他高高地举了起来。

就是这样一个大块头却也逃脱不了技术人员的控制。他们对它进行精密遥控,以便让他好奇地把头伸进帐篷里,出现在因为害怕而浑身发抖的考察队队员面前。“当这么一个庞然大物在眼前晃来晃去的时候,你能想象演员会是什么感觉吗?”温斯顿这样描述这一场景。

“只要有什么设想可以借助自动机器来实现,我们就会去尝试,”康蒂表示,“演员和导演都很喜欢这种面对面的对手戏。”他梦想有朝一日能设计出生动逼真的飞行动物。但愿到那时候,分镜头剧本作者也能达到像机械设计师一样高的水平。因为几乎所有的批评家都认为,《蟒蛇》和《失落的世界》的情节都无异于对观众大脑的狂轰滥炸,“值得一看”的评价只适用于一定的视觉效果。

液压蟒蛇的内部构造 温斯顿