美容:诱惑的果子

作者:三联生活周刊(文 / 王晖)

人需要有满足感,即便很小

10月1日,北京劳动人民文化宫,由中国美发美容协会、《健康与美容》杂志社主办的“健康与美容走京城”活动,在这里拉开序幕。随后展开的以中医保健咨询、美容美发表演、美容保健产品展销等为内容的活动,9天中在北京西城、东城都收到良好的效果,特别是在北京站,人们趋之若鹜。

《健康与美容》杂志的副主编刘书良接受采访时谈到:“生活水平提高后,人们的消费观念已从传统的生理基本需求转向享受,健康与美容是美化生活的第一步,这也是此次活动受欢迎的原因。现在,人们知道健康和美重要,但是如何美、健康与美的关系还有很多人不知道。我们的工作就是引导。”

中国美发美容协会的会长乔淑华也谈到,我国美容行业的激增,反映着人们对美的迫切需要。“1978年,我国只有三千多家理发店,美容院是80年代中期才发展起来的,但是到了1990年,我国已有美发美容网点40万个,从业人员70万人。现在的从业人员增加了4.5倍,美容美发网点达100万个。”

这个数字,对中国目前的消费水准来说,已经足矣。但是,日本人每年进美容院的花销是我们的40倍,它的美容院数量与个人比为1∶800,香港是1∶500,可见中国人在美容上的消费还有着远大前景。

物质文明的发展,总是先一步的影响着人们的精神和观念。事实证明,美容已经成为相当一部分人的生活方式。自己开公司的Z君,年过30,“我知道对于衰老,美容根本无法挽回;老公也不会因为我的脸上多了点皱纹而在意,但是美容是给自己的安慰。每天陷入公司的业务中,好像永远忙不完,我觉得需要每周有那么1个小时,躺在舒适的环境里,让人家做着美容,我睡觉。”学历史的Z君,看问题老带些历史感,她说:“其实,人需要有满足感,即便很小。超越了温饱,借着外在的形式,让自己感到些许满足有什么不好呢?”

在外企工作的方方,曾经总以素面朝天引以为自豪,然而工作环境要求化妆,“你不得不化,因为这是一种礼貌,对别人郑重其事,也会得来别人对你的尊重。”

不必去问第三个女人,女人都对美容跃跃欲试,都会在健康与美容之间做着蹦跳:感觉状态不好时,用鲜艳的口红遮挡,因为人人上街,相视微笑,更美一点,心情都好。而更有另一些女性,最大程度地调用美容手段,将她们的美丽变作可利用的资源。

晾头发有绝招

美丽的另一种含义

人的爱美,正如求食一般。初生的婴儿也知道对美的嘻笑,对丑的惊惧。这是天赋的本能。

人们对外在形象所追求的美,总是带了社会的痕迹,少有人能超越社会的规范。在西方,70年代的女性寻求独立、平等,以不化妆、穿男装的方式来表达;到了80年代,女性的社会地位得到承认,她们开始回归本我,女性化的时装、亮丽精致的彩妆重又回到女人身上;而90年代的今天,女性角色的多重化,个性成了她们区别于人的唯一手段,于是带着充满个人色彩的外形表达就形形色色。

50年代的中国,唯有天生丽质才能从一式一样的人群中脱颖出来,而受赞誉的是心灵美。文革时,江青说美是毒蛇,她以梳得溜光似男人的发式出现在任何场所。人们不敢记住美是什么。

终于到了1978年,国务院一纸公文,同意理发店开设烫发项目,由此宣告美从禁锢中走了出来。

80年代,年轻人唱一首歌只能小声哼哼,还要东张西望,“我想唱歌我就唱”成了那时最具个性的呼唤;而女孩子抹红指甲,也只敢偷偷地抹一个指头;办公室里一个化了妆的女性,很有可能被视为作风不正派。这样回顾一下,90年代的人们能以正大光明的态度追求美,是社会发展馈赠给个人最大的礼物。

“现在多好啊,大街上到处是化着妆的女性,没有人惊奇。”内贸部管理美容业的阎秀珍副司长指着自己染的微红的头发说,“我都步入中年了,还赶时髦呢。”

乔会长回忆起第一届国家美容美发选拔赛情景时,也说:“那时候,什么是美容呀,新疆选手,就是在脸上画了两个红圈。”事隔8年之后,中国已经连续两年在亚洲美容美发大赛中获得团体总分第一了。

美容,是时代教给人们的方式。

“美容能完善一个人的外表,不是改变,人的本质是不可以改变的,但能掩盖自己的缺陷,让别人觉得舒服,自己也快乐。快乐了,心理就会健康。”给企业作企划的刘伟直言,“借助各种美容手段,总比单一的样子要好的多。社会的审美要求人们这样,那就随波逐流一点。最重要的是,形象在成为身份的象征,是一块机遇的敲门砖。一个对自己外在形象都把握不了的人,谁相信他处理工作的能力呢。美是分场合的,没有人愿意吻一张画得艳红的嘴巴。”

阳光雨露种头发

被制造也在被消费的美

所有事实都表明:美在商业化社会既被制造也在被消费着。

有功用性,商家当然不会置若罔闻。一次对北京复兴商业城化妆品品牌的调查显示,30家化妆品柜台,27家都是国外品牌。这个数字反映了中国人在美容需求上的巨大空白和外商对中国美容消费的极大热情。

商家和个体投资到美容业的直接后果,便是对美容业投诉的居高不下。内贸部于7月1日向全社会公布了7个服务业的开业标准。其中,对美发美容,从场地、设施、管理、技术四方面给予开业限制。然而标准的出台,仍只意味着纸上谈兵,美容业的管理也是牵一发、动千钧,工商局、卫生部、劳动部都有干系;加之美容业先天不足,从业人员良莠不齐,靠统一的行政手段,来肃清这个行业的鱼龙混杂、规范它的发展,谈何容易。阎秀珍指出,我国像西方一样,设立美容法,执行严格的美容师从业资格制,还需要社会整体的经济水平和人们美容观念的提高。

美容业的问题又在实际上妨碍了人们接受美容的态度。

将美容视作贵族消费、色情行业,是当今许多普通人的看法。然而,在发达国家,美容师是享有丰厚薪水和很高社会地位的人。美容是为健康服务的,为在现代社会中调和,释解人们精神压力起重要作用。

然而即便是接受了美容者,又何尝没有陷到另一种困境中。

常去美容院的沈萍,35岁了,皮肤好得让人羡慕,但她知道自己的恐慌,说不清是做美容上瘾,还是稍微不做,皮肤的变化就前后鲜明,她已经陷入这种循环无力自拔。

天生丽质的刘真有另一种苦恼:对化妆品形成了依赖。

“想想以前上大学,我坚信自然就是最好的;加上那时的人都不太会化妆,我压根瞧不上化妆。进入社会后,学会了化妆,自己和别人都觉得好看。可是麻烦也就有了,不涂口红,人家就会觉得你病了,这就像是在一日三餐之外,再加三道程序;令人尴尬的还有,早晨出去还挺美,风吹日晒,自己都不知道变成了什么鬼样子;最可怕的是,解决这种矛盾的方法仿佛只有让化妆品档次不断升级,我在这方面的开销也越来越大,越来越把自己陷入困境。”

90年代美容界流行回归自然,然而这种自然绝不同于20年前。那时的自然是真实的自然,而现在是要用色彩、用修饰来让女性达到最柔和、优雅的风度,以接近最自然的状态。这就是城市文明。都知道气质和内涵是美的实质,然而物质的太多诱惑让人们越发相信外在的力量,靠外在来达到个体的独特,遗憾的是,每一种物质手段都在把个人更多地推向共有状态。人们以为自己是唯一的,其实在享受美容、设计的同时,已被专业人士的社会化目光消解成时尚一员,大同小异。实际是在矫饰一切之后,我们才兴高采烈地追逐着面貌全非的“本真”。

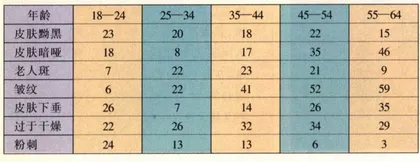

中国女性肌肤常呈现的问题:(年龄由18-64岁)

不可设计的你的被设计

见到左娅的人,跟电话里听她声音的感觉很不一样。待看了印在’93年版《左娅形象设计》扉页上她的照片,感觉更不一样,原来左娅在北京创办了“左娅形象设计中心”,从事给别人形象设计的生涯同时,也设计了自己。

左娅用豪爽而快节奏的语速交谈:“凭着十几年做化妆造型艺术师的经验,用电影蒙太奇的手法,几个小时我就能把你打扮成不同类型;但这只是外型的瞬间局部改变,真正从外型到气质上的改变至少要4到6个月。

“形象设计是设计一种和谐。我教你怎样的发型、妆束是适合你的,这样扬长避短,就能最大程度地体现自己;我还会告诉你,什么样的言谈举止符合你的身份、你所在的场合。好,左娅给你做了设计,但所有这些都不是最本质的,健康的心理才是。在中心设立心理门诊,就是要将心理与外表形成统一的具有感染力的美。”

既然左娅谈到了个人的内在因素,对个人形象真正可设计性便有了质疑。对这个问题,左娅有自己的思考:“不能否认,形象设计首先是这个社会的要求。过去批判以貌取人,可现在就是以貌取人,生活节奏太快,人们没有时间坐下来交谈,外表就是商标,人们判断身份的直接依据。中国人的心灵压抑太久了,许多女人对美的认识可能是一生都未经开发的处女地,教给她们美学观点,挖掘自身美的潜质,当她们因为形象美而得到别人的肯定时,心灵的变化也会很大的。成功的女性必定是美的,而漂亮的女人成功的机会就大。”

采访时,鲁迅博物馆的贾会平馆长,带了姐姐来请左娅做形象设计。精神矍烁的老太太也是左娅的会员,“非常好!”是她对左娅形象设计所给的评价。

一个人想做整套形象设计,要用掉1天时间,爱美要舍得时间舍得钱。

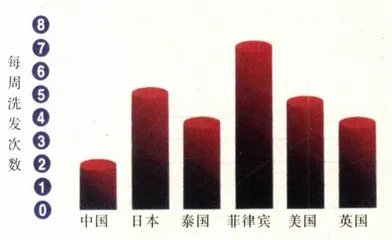

所属国家的被访者

(据宝洁公司1996年1月调查资料)

哪一扇门为你开?

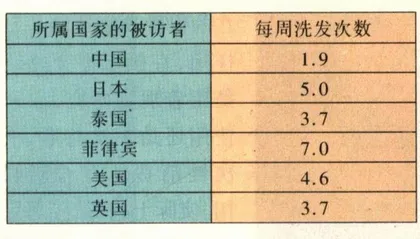

设在北京中旅大厦的歌莲娜美容院,是被誉为中国首席美容教育家、国际美容博士宋丽娜开设的,其门庭内外的设计,显示着一种豪华气派。

此间的经理董桂欣言谈中,充满对自家美容院从环境到技术设备的自豪感。“美容院很讲环境。现在搞美容的各路人士都有,学医出身的把美容环境搞得医院一样,让消费者心理感觉很不好;而不具专业知识的人搞美容,环境又不卫生。其实美容院的服务是生活化的物理美容,好的美容院应该从气氛到格调上都布置出一种舒适、宽敞的专业水准。客人奔着美来,环境都没有美感,她能信任你吗?”

歌莲娜的美容间被一扇扇白门掩住,董女士认为:“来美容的人希望享受完全隐蔽的私人空间,而且有许多人把相邀做美容当作一种社交方式,这样单独的服务就很受欢迎。”

引自意大利VIP的音乐美容,以音乐和射线的方式帮人排解精神压力,并有全身按摩的作用,虽然消费者少,但董女士说:“作为一种新的国际美容技术,就有必要让国人了解,这就是专业美容师想创造的美容文化。”她指着大厅里陈列的各种与美容相关的用品和书刊,“我们要展示美容文化,让走进来的人,即使不美容,也有所感受。消费者很盲目的。比如说换肤,有些人东家做到西家,毫不根据自己皮肤的年龄,总想达到超越现实的可能,结果皮肤越换越薄,越换越差,最后只好求助我们,我们也无能为力。消费者的美容误区,会对我们的沟通形成障碍。”

梦幻彩妆

在北京秋天的国际美发美容节,色彩、不同膏质的颜料、奇异的发饰、怪诞的服装以各种方式堆砌在人身上。借着这个舞台,化妆师们自由而兴奋地展示他们在人体上描摩、创造的乐趣。如此梦幻之境,宛如人类潜藏心底的原始图腾崇拜,想象力跨越身体的局限向空间无尽延展。

我们没有美国的鬼节、巴西的狂欢节,无从在平凡生活里借助怪诞释放心中的奇思怪想——安份守已是我们的古训,也许当梦幻彩妆走进我们视野的时候,一切个性的飞扬已在这个社会里蠢蠢欲动。

洗发

受生活观念和生活水准的制约,中国人一周的洗发次数,明显少于其它国家,其实洗不洗发、怎么洗发完全是个人问题,但它反映着社会的一种审美标准。在日本,洗头这个工作是在美发厅进行的,个人不必费心为自己的头发又抓又挠又洗又吹呢。

烫发

古埃及人为了有一头毛绒绒、好看的卷发,用泥巴来为自己“烫发”——就像洪七公吃叫化鸡一样,头发在泥巴的卷裹之下,日晒、水净,好自然的办法。真正的永久性烫发技术,是1906年由德国理发师卡尔斯·耐斯勒在英国伦敦发明的。在这之前,人们又用过纸和金属卷来代替泥。卡尔斯的办法是将头发卷在细细的发卷上,放在很热的金属管中加热成型。这种麻烦而易损头发的操作,在20年后由冷烫技术代替,爱美的人们要为此受难8小时。

十指生辉

这可不是简单地拿指甲油一抹就能有的效果,涂抹之后还要在专业灯具下烘烤才能有这般水晶效果。只是指甲总在长,做一双手的美甲要500元左右,除非你养尊处优,这样的包装倒是消受不起。

美甲业在美国十分普遍,80%的白领丽人都要将她们的玉指尽以修饰,指甲精彩纷呈成为身份的象征。其实我们早有慈禧太后,将指甲保养得长而卷曲,还饰以各种银器,由此看来任何一种风尚总是十年河东十年河西,不知哪一年又由我们传给人家。 美容美容技术