动物消费与人权时代

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

人们一直以为大海里的高蛋白低脂肪产品取之不尽,但专家再次警告这份资源正在迅速枯竭。先进的科技为过度捕捞创造了条件,现在的渔民能准确测定水下几十米的鱼群方位,声纳导航系统能帮助渔船到达特定海域进行捕捞。全球捕鱼量已从1970年的3000万吨上升到今天的9000万吨。9月份的《时代》周刊提出“鱼类危机”的概念,认为危机的实质就是太多的人在追杀太少的鱼。

人类征服自然为的是万物为我所用。原始人狩猎就是要食肉寝皮,男人以战利品显示威力,女人用兽骨头装饰自己。现在的保护动物争的是怎样用,直接吃掉穿掉还是留着观赏研究,独家使用还是大伙共享,一次性消费还是长期利用。实际上,自然界里只有人的字典在说话,保护意味着更高级的征服,更长久的消费。

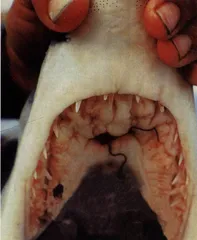

这是一个人权社会,动物濒危、受保护和得宠只是人权在不同时间和地点发挥作用的自然结果。鲨鱼就是被人权不断作用且效果显著的一个物种。这位“海底恶煞”素有凶狠凌厉瞬间取命的食人之恶名,人们过去是谈鲨色变。可是,近十几年来由于人的过度捕杀,鲨鱼总量减少了80%,有的品种将在下一个世纪彻底灭绝。

捕鲨带来丰厚的既得利益。海产品市场上,一公斤生鲨鱼肉可赚一美元,一公斤鲨鱼鳍赚50美元。鲨鱼鳍就是美味的鱼翅,请名厨掌勺做成鲜汤,东南亚的豪华酒楼一碗就要卖150美元。鲨鱼的软骨据说能防癌,科学家尚未证实这一说法,哥斯达黎加一个处理厂现在每个月已经要杀掉235000头鲨鱼,批量加工软骨制品满足市场供应。

难怪美国《时代周刊》有文为斯皮尔伯格塑造的大白鲨平反,说全球的鲨鱼袭击人类的事件不会超过100起,其中15%致命。蜜蜂和毒蛇的肇事率远远高出此数,连电扇花盆掉下来砸死的人都比这多。鲨鱼的利齿敌不过人在现代技术辅佐下的口腹之欲,综合统计下来,每伤害人类一位成员,鲨鱼的群体就会遭到600万倍的报复。

于是善于关注长远利益的人提出要保护鲨鱼。澳大利亚的虾农反对捕鲨,因为鲨鱼少了,章鱼就会多,章鱼多了虾就要少。科学家们知道鲨的软骨可用来做人造皮肤,角膜可用于人体移植,血液含有天然防凝固物质,最关键它是自然史上第一种形成免疫系统的生物。有意注入它体内的致癌物质不会发生恶性病变,现在把鲨鱼杀光了,解开人类绝症之谜就又少去一线希望。

鲨鱼已在地球上生活了4亿年,造物天工修炼出了不足30厘米的鲨矬子和身长15米的鲸鲨,让它们生活在赤道至两极的各个海域。鲨鱼随人的现代化先后获得“海底恶煞”和“濒危动物”的称号,并且提供长短利益的不同说法。动物们往往被剥夺了“地球居住者”的意义,同时被赋予了“消费品”的意义。

南亚和东南亚的餐桌佳肴不止鱼翅。在韩国、泰国、马来西亚等国家和我国台湾省可以定做蟒蛇或鳄鱼的煎肉排、炒蝙蝠、炸狐猴和焖豹子。南欧人喜食金翅雀和朱顶雀的炸串。马耳他的一名食客声称将褐纹头雀剔骨油炸,作成奶油沙司,拌上意大利面食,是他最配胃口的一道菜。

动物还有更纯粹的吃法。熊胆和虎骨如鲨的软骨,据说可以防癌。朝鲜和台湾地区已经没有熊了,有熊时一个熊胆卖到相当于当地居民5个月工资的价钱。西伯利亚收购老虎的人出的价是俄罗斯远东地区居民年收入的许多倍。犀牛角传闻是男性神药,坚决要壮阳的男人一定会想尽办法满足他这份消费需要吧,否则1970年的6万头犀牛不会被捕杀得只剩今日的几百只。还有河内的猫。那里有一个区十来家餐馆专门供应猫肉,每个餐馆每年杀掉800只猫,一只猫的价钱两年来从3.5美元涨到11美元,因为越南顾客相信“吃猫肉能治哮喘,用白酒泡4个生猫胆,能促进男人的肾功能”。

人一边吃还要一边玩。西欧市场上每年约有10万只南美洲鹦鹉在出售。珍稀动植物非法交易在德国已成新的生财之道,去年边境截获走私者1799人,其中两个巴伐利亚人藏有价值12.5万马克的热带蛇、巨蜥和短吻鳄——这些动物是阔豪宠物的新目标。

说到宠物,消费其实不限于食味和食补,穿暖和穿美。有一只动物可以去宠,人就满足了情感消费的欲望;子非鱼,阿猫阿狗是否拿得宠当好事儿却不一定。在印度,牛是圣物。教民不杀牛,不吃牛肉,牛们在街道上冲撞卧躺无人干涉——受宠到比人还牛的份儿上,那是因为牛身上实现了人的信仰消费。

人不仅直接消费动物,还能训练它帮人消费动物。智利圣地亚哥有家餐馆,除了厨子和收款员,服务员全是动物:鹦鹉在门口向顾客问好,金丝猴替顾客存衣物,长耳犬引座并上菜单,黑猩猩和短尾猴上菜。人在那里品尝山珍海味一定特别感觉自己是万物灵长,拥有绝对“人”权。

连动物的危难状态也可以成为消费品。超级媒介化的时代,救苦救难的工作起初需要明星魅力来聚集资金煽动情绪,后来明星们需要苦难的存在来给自己提供表演舞台和活动空间。法国老牌影星碧姬·巴铎70年代息影后成为动物保护主义者,反对屠宰动物,苏菲·玛索正当红时也跟前辈一起抗议射杀斑鸠。每个明星都要有一个事业去消费他的自恋,生态保护是当前很火的选择。

人以为自己很有权力,又颇有知识,对动物的屠杀与保护,动物命运其实就是在人权的试错过程中轮回。当然并不是每一个人都在动物问题上大肆张扬自己的“消费者权益”,人们也不是对动物的被消费状态毫不动容。美国一个环保俱乐部就提出,正如人有人权,树有作为树的基本树权,石头有作为石头的基本石头权,能感知有灵性的动物就更不在话下了。其实最初人类动手发展文明事业时,并没有认定要用手中的人权灭掉哪个物种,后来被自己的所作所为吓了一跳,大声疾呼的有识之士也是真心诚意要保护动物。

象牙原是号称“白金”的高档装饰品,有此消费嗜好的人也渐渐知道象牙能变成冰凉的幻影,带来美丽,也带来死亡。濒危动物公约国际组织1989年明令禁止所有国家进行象牙贸易,还给非洲国家拨款保护野象打击偷猎者。这算是为动物做了一件好事。可事实上,濒危野生动物是个相对概念,大象在世界别的区域濒危,在南部非洲却并不濒危,而是多得成灾。拥有66000头大象的津巴布韦不得不组织游说团到美国国会去要求恢复象牙贸易——他们说,别人总可以对遥远国度里温和敦厚的大象怀有抽象的爱,我们却要跟整天踩坏庄稼偶尔还伤及幼童的厚皮畜生具体生活在一起。他们要求大象该杀的还得杀,被杀的万一长着牙,做点象牙贸易是顺理成章的事。

争论的结果是今年6月联合国野生动物保护协会投票决定,国际社会将从1999年开始恢复有节制的象牙贸易。大象从为牙捐躯到恃宠而骄,它的保护者没几年又变了卦。

人以为自己很有权力,又颇有知识。比如终年冰雪覆盖的南极洲就演过一场既抓老鼠又打猫的闹剧,全是由人导演。本来南极没有猫,但为了灭鼠,有人运去了5只猫。开始时猫很本分专吃老鼠,可后来猫尝过南极肉质鲜美的小鸟就再也不抓老鼠改吃小鸟了。这样一来,南极不仅鼠类再度猖獗,又派生出猫害问题。

老拿动物拍电影(动物用于人的娱乐消费?)的斯皮尔伯格再谈恐龙,似乎要给人与自然的关系一个说法。在他的恐龙乐园索纳岛上,无论是科学考察队来保护和研究,还是捕猎队来赚钱和消费,两者都有意无意影响了恐龙的正常生活。破坏了恐龙赖以生存的环境,受到惩罚是必然的。难道,恐龙有了“基本恐龙权”的代言人,说出的话是人的存在即无理?

人的道理很明白,又不明白。产业革命经济发展使环境保护迫在眉睫,而引人投身环保最有诱惑力的说辞是“环保是个大产业”。

日本今年最卖座的动画片《幽灵公主》讲的是14世纪的人破坏自然,招来动物中的神兽报复。导演宫崎峻说,他拍此片并不想让教训因环保的提出而打住,因为“位于两难处境的其实是人类文明本身”。他说,“真要去追究对错,人的存在就是错。但是该到人当人,而且人只能活下去。”