读者来信(49)

作者:三联生活周刊(文 / 姜鸣之 郭良 陈文斌 苏洪 王成生 吴宏 李平 李谦)

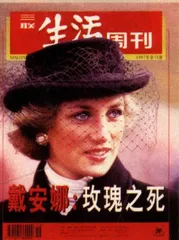

对戴安娜之死的炒作充分展示了机械复制时代的疯狂。在一部最伟大的全球性操作的肥皂剧背后,戴安娜的死与她的生前一起被残酷地拍成了价钱。尽管有那么多鲜花给了她那么多虚荣的死后辉煌。

上海姜鸣之

“因特网”还是“互联网”?

中国社科院 郭良

如果要评出1997年在中国电脑网络这一行中发生的事,也许再没有什么比“因特网”的出现更加引人注目了。

这里所说的“因特网”并不是一个现实的网络,而是一些热心于标准化的权威们“推荐”使用的“INTERNET”汉语译名。

要是在过去,只要直截了当地提“互联网”,相信几乎所有读者都能懂得其含义。可是现在不同了,在权威们的“推荐”下,“互联网”将要变成“因特网”!对于一个外行来说,读到“互联网”一词大致是可以“望文生义”的,而如果读到“因特网”就完全不知其然,更不知其所以然了。

如果把“互联网”改成“因特网”有点勉强的话,把“电子邮件”改成“电子函件”却看起来像是“改之有据”的。道理很简单:按照邮局的定义,邮件包含了包裹,而“E-mail”却只是信函,而不是包裹。

可是,且慢。凡是懂得互联网的人一定知道,“E-mail”并不局限于信函,几乎可以做所有事情。既可以参加Newsgroup的讨论,也可以运行传送软件的“文件传输协议(FIP)”,甚至还可以浏览WWW。显然,我们邮寄软件肯定是用包裹,而不会用信函的。总不至于说,通过E-mail从互联网上获取软件,也是在写“函(信)”吧?

其实,问题的关键不在于用哪个词更合理。语言本来就没有合理性的问题。退一万步说,即便所有的“推荐”都有道理,“推荐”者们还是忘记了一个重要的事实:语言是约定俗成的,而不是规定的。

哲学家D.休谟早就断言:“习惯是人生的伟大指南。”也许是因为习惯的缘故罢,我是不打算改口了。只要不封我的笔,那么我写的就一定是“互联网”,而绝不会是“因特网”。

少说戴安娜

深圳蛇口 陈文斌

戴安娜葬礼那天,香港的电视台作了现场直播,惨兮兮的不胜其烦。作为一个从内地来的打工仔,在家养成了每天看中央电视台《新闻联播》的习惯,到深圳后我还每天都看。我发现中央台对此事的处理就比较低调,没有让一个戴安娜折腾得手忙脚乱,后来发现《深圳特区报》也保持了冷静。我想关于这样的“花边”新闻的确应该有所选择。其实对戴安娜我倒不是不喜欢,我只是不喜欢所有的人都围着一个逝去的王妃,并且还是悲痛不已的。况且我每天还要上班,忙得已经快死了,老板也没有因为戴安娜给我们放假。

什么时候房屋倾销?

北京西城区 苏洪

我住在北京阜成门内一个很老很挤的四合院里。院子旁边在盖一座大楼,据说是一个银行的。但是我没有钱去买房,即使是郊区的房子,也买不起。每天建筑工地上的灰尘和噪音源源不断地飘进我的房子,对此我很有意见,但我知道如果找有关部门去说可能也无济于事。

在马路对门的街面上,有一家华远房地产公司开了一个“华远房地产”展示中心,里面展示的房子有高档的,也有“针对工薪”层的,全是华远公司造的。我没有进去看过,广播里的广告每天都要来好多次。当然我听见了也是白听。

我想假如有一天,收音机里打出一个广告,说这家公司要来一个甩卖,便宜得就像换季的鞋子15块钱一双大量倾销(我现在脚上的这双就是那么买的),我也想这么一样再买一套房子,也许再买一辆汽车。我认为这是有可能的,因为我在报纸上看到现在中国有多少千万平方米的房子卖不出去,汽车也有很多卖不出去,如果到我能攒下点钱的时候这种情况还没有改变,我就去买。其实类似的贱卖有很多先例,外国的彩色胶卷卖的比在它们国内便宜,VCD机现在就比刚出来的时候便宜了一半还不止,房子也应该可以同样做的。该是到了真正让利于民的时候了。

天气预报的坏处

北京密云城关 王成生

我们全家每天都按时收看天气预报,早上出门老娘总要叮嘱:多穿点儿,今儿21℃,3到4级风。老爸也是依照天气预报决定他早锻练的穿着,虽然这对他并没有多大作用,他穿的衣服足够抵御5℃的低温了。天气预报对我们全家是每天要有的一项内容,不可缺少。但昨天预报上说温度是24℃,比前一天要高3℃。我计算一下之后就脱掉外套只穿衬衣上班了,结果一整天背心都发凉,直吐酸水,我直骂上了天气预报的当了。其实这跟天气预报没有关系,我自己不知冷暖,身体又不足以抵抗气温的一点点变化。我想如果没有什么精确的天气预报,还像以前那样看云识天气,自己体会气温冷暖,那样对每天穿什么衣服就更有把握了。

还有盗版VCD

南京相府营 吴宏

第16期的“封面故事”报道了中国VCD机市场的现状。我国是世界上最大的VCD机的生产国和消费国。同时我们还可以断言:中国也是世界上最大的非法盗版VCD碟片的市场。

有一次,我的一位朋友去买盗版CD碟片,遇到一位老外也在买。老外买了许多盘,付钱的时候还连声惊叹:Cheap!Verycheap!朋友跟我讲了这件事,我说:“可能这已经是一种中国特产了。”(巧得很,在同期上的《大运论坛:白天不懂夜的黑》就有这样一段:“……在广州,最新的大片刚刚预告,VCD已经满大街了,谁还会去看电影。”)

我认为,中国VCD的发展还有一个很不纯净的空间,那就是猖獗的VCD碟片的非法盗版。这一非技术因素是海外人士无法估计或无法准确估计的。

自行车没人管?

北京花家地 李平

除了价格,商家竞争应立足于服务。遗憾的是,如今许多声名显赫的商家不懂或是不在乎这个理儿。

北京燕莎望京购物中心坐落在四元桥西北一处斜街里,行至此处者除购物别无去处。这里有两处像样的汽车停车场,有保安司职管理,这么看,燕莎望京似乎很国际化。然而,更多来此购物的却是自行车族,他们的遭遇就不那么好了——在商场圈定却无人管理的自行车停放处,一辆辆新车都在贼的惦记之中——可以说,这家商场自开业至今大约两年时间里,因存车量大、无人管理,已经成为盗车贼最好的作案地点。笔者的新车(价值870元)几乎是在保安的眼皮底下,被一辆中巴挟持而去。商场保卫科在承诺尽快解决看车问题数月后,这里情形依旧,丢车的消息和抱怨之声不绝于耳。这么看,燕莎望京的服务在国内也不入流。

一个没有安全感的商场无异于将顾客拒之门外;一个至少能让6人就业的好事何乐而不为呢?

规范“民俗游”

北京 李谦

最近我同几个朋友一起去了北京郊区遥桥峪,参加当地旅游部门搞的“吃农家饭,住农家炕,干农家活,体验农家生活”的旅游项目。一天下来,颇有点担忧。

担忧之一,管理不到家。因为家家户户办客店,各家店主争相拉客使刚到的游客一头大汗,不知所从。还有每家都把几乎能利用的房子摆上了床,似乎每户都能容十几到三十几人,不知有关部门对农户的接待能力,卫生处理能力能否放心?。

担忧之二,特色在减少。为了创收,各“民俗客店”都对自家院落进行了“改建、扩建”,不仅每间房里都放上了几张床,还用水泥抹了院子的地面,有的翻盖了房子,铝合金门窗,蓝色玻璃,瓷片贴在外墙上。恐怕这样下去,“农家饭”不香了,“农家炕”变床了,农家活没的干了,那还会有民俗旅游吗?

担忧之三,污染出现了。大量游客的涌入,产生了大量的垃圾。村民们大都把垃圾堆放在村边的河道边上。有的游客乱扔废包装袋,污染了山水。

担忧之四,游客欠自律。有人变放松为放纵。或农家院内摆张桌子,码一夜长城;或幺五喝六,众人一醉方休;或自备录音机,响到午夜之后……很是招人讨厌。

这次出游,很尽兴,但还是想提醒搞旅游的和旅游的别把“民俗游”弄坏了。 互联网