离婚思考:我们现在怎样做父母

作者:三联生活周刊(文 / 赵弘)

国家统计局数据表明,自1985年至1995年我国离婚率(当年离婚总数与当年登记结婚总数之比)已由5.5%提高到11.35%,十年间翻了一番。以绝对离婚人数计,增长速度更为显著。北京市1995年有20168对夫妇离异,比1985年的5874对提高了243.3%,上海同一指标也达到了225.1%,而今25岁以上的上海人中每100人就有1人离婚。

社会学者认为,离婚率的持续增长反映出人们已越来越重视婚姻的质量,传统的婚姻家庭现念正在发生大幅度的转变。

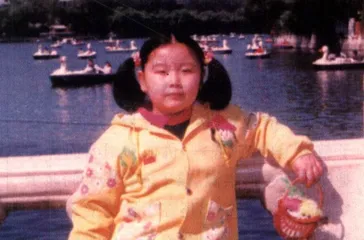

除去区妇联赞助的一次北戴河旅游,吴迪最常去的地方是动物园和北海

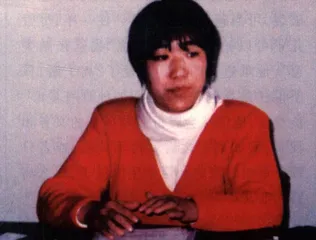

杨静“教导”单亲母亲们:自己要当自己的精神支柱

利己?利他?

49岁的吴广华退休前是北京西单文贸商店的一名职工,1993年与丈夫协议离婚。女儿吴迪今年9岁,上小学三年级。在当初按协议分给她的位于西外交部街一套布置简陋的二居室公寓里,谈起从前,她坦然承认:“我们结婚后感情很快就不行了,她爸经常不回家,开始是一两个月回家一趟,后来半年一趟,一年见不到几面。没给过我钱,没孩子时我们经济就是分开的,有孩子后一个月给个三五十的,这个家其实早就完了。”

吴广华说她不止一次想到过离婚,但每次都难下决断。“先前设想着有个孩子可能会好点儿,孩子毕竟是两个人的,可是没用。感情没有了,什么也弥补不了。这孩子一生下来上户口时就叫‘吴迪’,姓我的姓。但孩子那么小,为孩子想想,让她从小就没爸?离异家庭子女心理负担重,性格上受影响,爱出问题,我40岁上才有了她,我就是冲她活着的,只要是为她好,我熬着点儿也认了。”

对于吴而言,最难熬的恐怕要算家中无休止的争吵。“当然吵架,没法不吵。避不开孩子,这不是能控制得了的。就这么两个屋子,3个人都在家,谁能避得开谁?不让孩子听到,一两次行,可长年累月的,谁能做到?”

做不到不吵或不当着孩子而吵的吴广华在孩子出生后“又耐了5年”。4年前吴广华办了离婚手续,那年她45岁,女儿刚5岁。为了照顾孩子,当年她就提前退了休,退休金从去年起才从每月150元涨到现在的268元。“成天吵,我的身体也垮了。现在条件差些,但吃好吃赖,心里痛快。当父亲的一点都不负责任,干嘛非应这个虚名?应这个名有什么用?!”

“凑合过,为了孩子”的信念在吴身上并未历久而弥坚,恰恰相反,如今她坚信的是“不能凑合,为了孩子”。

社会学者李银河认为,“从表面上看,感情破裂而强行维持,显得比较利他,果断离婚,显得比较利己,但事实上究竟利于谁尚须分析。与单亲家庭相比,强行维持更难以令人容忍。那种好像是为了孩子而牺牲自己的作法并不一定真能达到目的,它往往比单亲的家庭环境更坏。”

“真为孩子好,未妻双方就得学会在孩子面前演戏。演得好才能演下去,而且也只有演好了,才能达到目的,才有实际意义。”

单亲?双亲?

吴广华以微薄的退休金勉强维持母女两人的生活用度,家里唯一的电器是一台用了快10年的昆仑牌黑白电视机。问及吴迪父亲是否还与孩子保持一定联系,她答得干脆:“没那戏!一下清,根本不许他登我们门边儿!这几年他也提出过想来看看孩子,用不着,孩子也从没想起过他。离婚就为图个省心,我们娘俩过得挺痛快,这世上谁离了谁都能活。”

9岁的吴迪说她现在最大的愿望是“希望我妈别跟我吵”,想得最多的是功课,“有一次期中考试算术得了98分,我在楼道呆了好长时间不敢进家,我妈说不得100不让回去”,至于爸爸,她说“有时候想,一会儿也就过去了”。

相比之下,14岁的郭茜心情要轻松得多。自10年前父母离异,她一直与父亲住在北京东四干面胡同的奶奶家中,而其母虽早已再婚且又有一女,但每年总要有几次来电话约孩子出去吃吃饭,看看女儿。郭茜的奶奶、东四石槽妇联的前任主任,提起这位前儿媳态度平和,“有时候她也来家,赶上晚饭就像过去一样一块儿吃。跟孩子她爸还是有说有笑的,他们在一起还有话说。我们不把她当外人,她喜欢来这儿,到现在还是叫我‘妈’,街坊们都觉得不可理解。”

对于郭茜的父亲而言,这当然没什么不好理解的。这位10年来一直未再婚的一直搞电脑研究的父亲一再强调宽松的家庭气氛对每一位家庭成员、尤其是对孩子成长的重要。“单亲家庭肯定会对孩子有压力,有刺激,我们尽力避免给孩子造成伤害,但也从不回避什么。

“我们不跟孩子说这说那的,不说父母双方的问题。她小时候问过我为什么离婚,我告诉她父母双方都有责任。不想强加给她任何结论,尽可能给她一个宽松的环境,让她自己体会吧。

“跟她妈妈的交往一开始我有顾虑,来往过多,孩子感情波动大,也是种刺激。但孩子应该有自己的生活空间,只要她乐意,这种交往没什么不可以,我们不是仇人。走得很近?那不可能,也没必要,大家都有颗平常心就足够了。她来,我们当她是客人;孩子去,也完全出于自愿。郭茜和她妈在一起时很自如,这说明她没什么心理障碍,这不挺好吗?”

在市25中念初三的郭茜是班里的班长,性格开朗,甚至能大大方方地跟你聊她给她爸制订的挑选继母的几条标准。她说父母离异没什么可大惊小怪的,“那是他们自己的事”,同样,与母亲的交往在她看来也极其自然。“我们一起逛逛街、吃吃饭,挺高兴的。我跟她聊点儿学校的事,她也跟我讲些她自己的事,我们其实更像一种朋友关系。我不觉得缺什么,人家有的我也有,恐怕还多了点东西,知道吗,她家那个小女孩说我是她亲姐姐呢。”

单亲家庭=问题家庭?

作为离婚率最高的国家,美国有1/2的婚姻以离婚告终。1992年美国副总统丹·奎尔搞了个“MurphyBrown”演讲,抨击单身母亲现象,结果遭到社会各界抨击。不到一年,社会学家巴巴拉·丹佛·怀特赫德著文《奎尔其实是对的》,以单亲家庭子女成长为证据,指责破裂的婚姻造成悲伤、愤怒、无成就的后代,所以是“头号公敌”。但马上也有人认为,“以离异家庭的子女去跟正常双亲家庭比,毫无可比性。你拿单亲子女跟那些破而不裂的孩子比比看!”专栏作家阿什通·艾普怀特(AshtonApplewhite)在他的著作《离婚女人怎么活得那么好》中认为,离婚一时间苦,从长远看则是妇女的真正解放。他列举了50例来说明离婚后孩子与父母的关系,关键在于怎样处理关系,他认为离婚能使人成熟。

离婚与离婚对孩子可能产生的影响,社会各方历来就有各种各样的评述。

杨静,中华女子学院社会工作系教师,课余兼做“妇女热线”的咨询员和北京第一个“单亲母亲支持小组”的主持。她认为,并非只有单亲家庭问题多,单亲家庭也并非只有“问题”。“单亲家庭在子女教育上确实有困难,但一般家庭也面临着孩子教育上的难题——仇恨和溺爱同样都是问题产生的根源。孩子能否成为问题少年、问题少女,关键还在于父母的素质和教育。事实上很多问题在双亲时就已经存在了,譬如夫妻感情不和,虽未离婚,但家庭气氛冷漠或吵闹不休大动干戈,不也是对孩子心理上的一种伤害?或者虽未感情破裂,可当爸爸的往广东一住一年,尽管儿子可以拍着胸脯跟人说‘我爸在做生意’,他难道真的得到父爱了?离了婚,孩子也还是有爸爸的呀!假如他真有爱心、负责任,他依然会履行照顾孩子的义务和权利;假如离了之后就再不关心,或者只顾着重组的家庭和后来生的孩子,那么离婚之前又可能关心多少呢?

杨静强调的是,孩子的健康成长所依赖的是父母自身的素质,而不是其他任何外在形式。

在国家教委工作的宋女士则更愿意为那些似乎没有责任感的母亲们辩解:“我们对于离婚的社会舆论一向比较保守。按传统观念,女性在离婚后天经地义该照管孩子,但是现在时代不一样了,每个人都在强调自己的独立意识,其实为自己着想也就是为孩子着想。抚养不抚养孩子,关键得看你是否有能力。过于揽责任,不一定能为孩子提供更好的条件,没准儿孩子跟了你只能当个工人,跟了父亲倒成了大学生了呢?难道这世上就只有好妈妈没好爸爸了?”

在北京科比亚公司任总经理秘书的陈冰淼小姐欣赏的是以别一种方式来体现责任感的好父亲形象。“最近《时代》周刊发表了一位美国父亲的文章,讲述他因离婚而失去对儿子的抚养权之后,几年中种种既痛苦又令其欣慰的生活体验。他离婚时,两个孩子分别是4岁、1岁,他极爱他们,因而决定从此彻底从孩子们眼中消失直至他们将来长大成人。”陈认为这位父亲具有真正的“责任”概念——宁愿承担躲躲闪闪只为偷看孩子一眼的委曲和长期的思子折磨之苦,也决不容忍因自己的出现而扰乱了孩子们的正常生活秩序,妨碍他们享受一种完美和谐的家庭生活。“他的不探望实际上正是一种深切的关注,体现他全部亲子之情的,不在于接近,恰恰在于远离,你能说这种远离是不负责任?”

宋陈二人都反对把离异后无抚养权一方的责任仅仅归结为按时付抚养费、时常看望孩子等等。她们说,“责任”是个内涵深广的概念,依从独立成熟的理性思考而非社会舆论、习惯心理等其他外物而来的选择往往最合理因而也是负责的,即便是放弃。