大脑研究与音乐

作者:三联生活周刊(文 / 熊康)

维也纳交响乐团的音乐会

40亿年前,地球上一片沉寂,雨无声地打在赤裸的岩石上,风静静地吹过山谷,大海波涛汹涌,但并不咆哮。这是因为,那些居住在海底的数量众多的海蜇、蠕虫、海百合、蜗牛和藻类全都是聋子。它们没有耳朵,无法把空气和海水的流动转化成声音。

听觉是进化过程的后期产物。眼睛、嗅觉和触觉器官早已开始探测这个世界了,声音领域却还未被发掘出来。

直到几亿年前,声音的王国才闯入了第一批顾客,这就是鱼类。水流滑过它们的身体,刺激了长在胁部的运动传感器。传感器向鱼的大脑发送出一种特殊的信号,由神经元交织成的网络再从中滤出有用的信息,进化过程的偶然产物——听觉从此开始了独立运行。随即,鱼的内耳进化成了结构精巧的音乐厅。数千个细小的毛细胞担当了听众的角色,并且把雷的轰隆声、风的咆哮声、浪的哗哗声和冰的咝咝声输送给大脑中复杂的神经细胞。

许多物种都可称得上是听力方面的专家:蝙蝠极薄的鼓膜对于超声波十分敏感,袋鼠耳中有力的耳鼓则能对猛禽振翅时发出的低音作出反应。动物在发声时就如同是一个演奏能手。蝉、铃蟾等发出的声音汇成了一部大自然交响曲。热带雨林中回响着猴子和鹦鹉的叫声,鲸鱼的吼声可以在海里传出一公里远。

又是5亿年过去了,终于,有一种叫做“人”的物种发现了一个新的声响世界,这个世界的大门对于其他所有动物都紧紧关闭着,它就是音乐。从原始人定居点发掘的最久远的出土物证明,最迟到5万年前,人类第一次听到了笛子吹出的旋律。那时的笛子其实是一种均匀地刻了小孔的兽骨。音乐闯入了人类的日常生活。新几内亚、加蓬、委内瑞拉的部族在聚会时常常会鼓声大作。再到后来,人们开始享受瓦格纳的节日音乐,跳舞时也总是伴随着乐器的音锤。

美国科学小品文作者罗伯特·乔丹(RoberlJourdain)邀请人们到流行乐曲、交响曲和爵士乐曲的国度里作一次漫游。他在自己的新书里提出了两个根本性问题:到底什么是音乐?音乐是干什么用的?

这种非自然的、由作曲家创作出来的艺术产品为什么会对人类产生如此的意义呢?这的确值得发问。人们把声音一个个排列起来,从而形成音调、和声和节奏,这样做又能得到什么好处呢?

语言和绘画反映的是现实,是对外部世界的描摹和复制,而一个和弦或是一首歌的调子却似乎源自另一个世界,它就如同是内心的一面镜子。音乐虽谈不上有什么实际意义,但是,没有一首情诗或一幅肖像画能像一首夜曲的赞颂或哀诉一样直接触动人的情感。奥斯卡·王尔德曾说:“每当我弹完肖邦的乐曲,我都会有一种感觉,仿佛在为自己并没犯过的罪孽感到悔恨,为并非发生在自己身上的悲剧感到哀伤。”

乔丹继续问道:琴声、鼓声和合唱是否揭示了深刻的真理,抑或只是文化习俗的产物?假如“旅行者”号行星探测器在飞向宇宙深层的过程中播放出巴赫的赋格曲,地球之外文明中的居住者会不会听懂?音乐是否是一种普遍适用的语言呢?或者它只适合人类的耳朵?西方思想史中长久以来把音乐视作数学的近亲,这并非没有道理。节奏与和声与依据数字法则而排列的时间和频率别无一致。在听到八度音、三连音和切分音的时候,大脑会闪电般进行分析和计算,借助感觉所作的数学运算要比运用智力直接得多。

通过对非洲、亚洲、欧洲地区音乐中的音阶和节奏进行比照后发现,人们用以构成音乐的声音原始材料迥然不同。许多关于节拍及和声的规则对欧洲人来说简直是数学公式的必然结果,但在其他文化当中却并非如此。如此说来,音乐反映的竟不是普遍的真理,而只是一种随机形成的传统了?

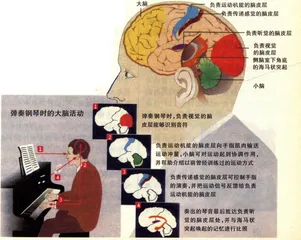

乔丹希望从一个可把空气分子的振动加工成乐音及和弦的地方为这个问题找到答案,这个地方就是大脑。见多识广的他想通过大脑研究的成果论证,头盖骨内的神经束只有在创作和聆听似乎毫无意义的音乐时才能充分体现自己的作用。听一场音乐会,弹一首钢琴奏鸣曲,这都意味着脑袋瓜儿的全力运转。只要轻触一下格伦·古尔德和弗拉吉米尔·霍罗维茨的乐谱,人的颅盖下面就会浮现一幅独一无二的音乐画面。先是后脑中主管视觉的神经细胞网住一个个音符,再由负责联想的细胞对音符进行划分,并识别音符连线和节奏模式。

在负责运动机能的大脑皮层中,以上细胞的加工结果会转化成一种运动冲量,进而向手指肌肉发出指令。小脑在这中间发挥着辅助作用,它可以控制手指的弹拨,使之奏出圆润的颤音或隔着一个八度进行演奏。

敏感的大脑皮层神经能够把手指的每一个动作传递给大脑皮层,乐器弦线的颤动通过内耳的感受器传回大脑,大脑中的听力神经中心可以对信号进行登记和分析。此外,侧脑室下角底的海马状突起是负责记忆的神经元大门,它会不断让人忆起以前储存的旋律,同时,大脑边缘系统还会让所有的乐感在情感的河流中浸泡一下。

然而疑问仍然存在:大脑研究方法究竟有多少适合用于解开音乐的奥秘?单是对于乔丹本人所讲的音乐王国神奇故事来说,他的神经元之说就不总是在理。

他给人们讲了一个小汤姆的故事:那是在1840年佐治亚州的一次奴隶拍卖会上,小汤姆被卖给了一位姓贝休恩的上校。这桩买卖似乎很不划算:小汤姆双目失明,几年都不说一句话,甚至走起路来也踉踉跄跄。然而正是这个男孩后来成了上校一生中最棒的一笔交易。一天傍晚,上校听到会客厅里传出莫扎特的奏鸣曲,于是,他好奇地走下楼来。黑暗中,4岁的汤姆坐在钢琴前,几乎是准确无误地弹奏着他从主人女儿的钢琴课中听到的曲子。

这是汤姆非凡音乐生涯的开始。在他7岁的时候,上校带着这个神童作了第一次音乐旅行,赚到了10万美元,这在那时候可称是一笔巨款。不久后,汤姆掌握了大约5千首乐曲,40年里在欧洲和美国的音乐厅长演不衰。

大脑研究人员试图将这种音乐天才现象解释为主管音乐的右脑的超常发育。然而这一解释就像认知科学家们关于音乐天才的理论一样不能令人满意。

认知研究人员称,作曲家学作曲就像掌握一门外语或是学下象棋一样,也需要把大脑中的片段和复杂的知识单元连接起来,作为整体加以储存并随时调用。人的意识只能同时记取7个片段,每一单个片段越是错综复杂,它们就越能在意识中构成各种各样新颖独特的组合。要想使大脑记住10万个片段,至少要经过10年的紧张训练。然后作曲家才有可能创作出高水平的作品来。

乔丹对认知科学家的这一理论发问道:照此而言,整个音乐会的内容如何能浓缩在为数不多的几个片段里?巴赫、贝多芬和勃拉姆斯等人又怎么能记住它们?简直不可思议。然而主要的问题还在于,莫扎特与他许多同样在音乐上没少受教育的同龄人的关键区别在什么地方?

为什么莫扎特终其一生都在提高他歌剧和交响曲的表现力,而门德尔松却自青年时代创作出几部大师级作品后就退化到了二流浪漫主义者的层次上?又是什么阻碍了记忆力、演奏技巧和理解力甚至超出莫扎特的神童圣桑,致使他没能创作出同样划时代的作品来?

大脑研究人员面对音乐天才近似疯了的事实同样不知其所以然。柏辽兹、布鲁克纳、韩德尔、马勒、穆索尔斯基、拉赫玛尼诺夫、罗两尼、柴科夫斯基,这些幽灵般出神入化的名字无一例外地被心理学家认定为躁狂忧郁症患者,音乐科学家甚至认为,罗伯特·舒曼的作品就是一部细致入微的精神分裂史。

这类病史容易使人联想到音乐在人的情感上挖掘的深渊。乔丹论证说,音乐对进化的作用正在于此,它就如同是人类社会的粘合剂。人类学家认为,舞蹈和歌咏自古以来就能表达感情,疏导纷争,把原始部族团结在一起。现代乐团和音乐会音乐同样具有社会和情感方面的意义。

中世纪末期,音乐在欧洲走上了一条特殊道路,突飞猛进的时代从此开始了。自从有了合唱和多声部同唱,就不断有新的和弦涌现出来。

正当几乎所有其他文化都在致力于试验新的节奏和韵律时,欧洲作曲家却越来越沉迷于在五度音、七度音和九度音的世界里作冒险旅行。本世纪开始时,开掘出这些怪东西的可能性看来终于不存在了,勋伯格竟又提出废掉所有的和弦。当然,这些音乐革命家们也为此付出了代价,他们的作品无法与人进行情感沟通。当本世纪的音乐艺术开拓出赢得大众的新途径时,勋伯格的后人们却逐渐失去了听众。人们只有在理智上才会去追随他们关于和弦的试验,而在情感上是无论如何不被牵着鼻子走的。

乔丹也许过高估计了大脑研究对音乐之迷的阐释作用,他相信,音乐革命家们试验中的难题未来也将由此得到解决。他说,现代音乐艺术不需要再出一个贝多芬,只有大脑研究领域出一个牛顿,才能在死胡同里指一条出路。