畅销书与排行榜:从《圣经密码》到《威力无穷的暴风》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫 孔燕红 正平)

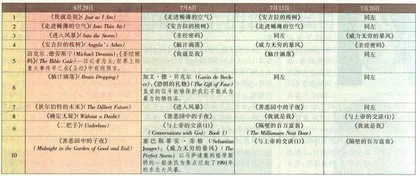

《纽约时报书评》非虚构作品排名榜(1997.6.29—7.20)

塞巴斯蒂安·荣格:人类挑战海洋真实故事的作者

本期排行榜上新作出奇地少,只有3部。

第一部是《圣经密码》。大家都知道,现行的基督教《圣经》由《旧约》和《新约》两大部分组成:前者是古以色列人世代口头相传的上古神话、民间传说和经过渲染的历史故事;后者则是耶稣、基督的门徒所记载的耶稣的言行及基督教义。由于该书的宗教和文学意义,虽不是人类最古老的书,却是最普及的书之一。因此研究该书的学者也就历代不衰。单就“密码”而论,以前就有一种类似数字游戏的研究成果,而且著书立说,声称该书中隐含着多种数字密码,经过编排和运算,能够辨出吉凶,预测休咎,颇有些类似我国的《易经》。如今这部《圣经密码》则更是神乎其神。一位以色列颇有名气的数学家利普斯,通过对《圣经》的希伯来文原本的长达20年的研究,运用极其复杂的排列组合方法和现代电脑高科技,宣称已经寻找出了自《圣经》问世以来,世界上发生的大小事情在书中的精确记叙,当然也就包含了尚未发生的事件的预言。利普斯先生的这一研究成果被以色列科学院肯定了其科学性。之后,便由一位著名美国记者迈克尔·德劳斯宁将其撰写成书,也就是这部《圣经密码》。

利普斯先生是如何演算出这些预言的,当然十分复杂。对于已经在历史上出现过的事件,他是用推算法呢抑或求证法呢,目前也不得而知。但以色列科学院予以首肯,恐怕不是儿戏。

另一部上榜新书是《威力无穷的暴风》,记述的是1991年10月份的一次风暴,副标题是《人对抗海的一个真实故事》。美国新英格兰马萨诸察州格劳斯特的渔民,早在1650年移民初期(史书以1620年11月21日驶抵今普罗温斯顿的“五月花”号船为首次运送移民的船只),便以出海打鱼为生,300多年来不知发生过多少海难,罹难者约为1万人。时至今日,出海捕鱼仍是美国最危险的职业之一;作肯指出,如按操业人口平均计算,商业捕鱼船死亡人数最高,较跳伞、救森林大火和在纽约担任警察死亡率都甚。配备有一切现代高科技装置的渔船在自然力面前仍如此无能为力,实在令人扼腕感叹。

荣格先生在该书的前半部中追溯了“安德利亚·盖尔”号渔船出海及遇难前后的详情。“安德利亚·盖尔”号是一艘72英尺长的钢体捕箭鱼船,当时离岸1200英里,在大西洋中作业。该船出海时已属塞巴斯蒂安·荣格:人类挑战海洋真实故事的作者捕鱼后期,船长比利·泰因在凑齐6名船员时也遇到了麻烦。有些人已经对这次出航预感到忧虑。先是道格·柯斯科走下了船,“因为他感觉不好”;随后,接替他的亚当·兰达尔把船长打量了一番,“觉得可笑”,也没有签约,便下了船;只是在最后一刻,船长才找到大卫·苏里文来充实那个岗位。在格劳斯特市区有号称“百纂大三角”的3家酒馆兼旅店。渔民们在这里等候招聘,也在这里把他们一次出海三四十天挣来的5千美元左右的可观收入变成杯中物,有的人甚至不管养家。作者在这里走访了许多船员,包括曾在“安德利亚·盖尔”号上出过海的渔民。他在“鸦巢”酒馆遇到了一个叫克里丝的女人,她和离了婚、带着两个孩子的男友鲍比·沙特福德住在酒馆楼上。鲍比和“盖尔”号签了约,出海的前夜,他们发生了口角,第二天早晨渔船出港时,鲍比不想去了,克里丝也说那就别去了,但他还是去了——为了钱,他不得不去。谁知就此一去不复返。

1986年,“盖尔”号曾经加长、改装并增加了新设备。此次出海后,以8节(每小时8海里)的速度驶向大海,当时天气晴朗,船员们吃东西、打瞌睡、看录像、读小说,悠然自得。从9月27日至10月18日,每天工作20小时,但收获不大。随后的一周捕鱼量大增,到10月25日返航时,舱中已满载了4万磅箭鱼和金枪鱼,价值可达16万美元——别的船这时还在海上,看来是获利有望了。谁知,就在10月28日“盖尔”号已返航半程时,一股狂暴的东北风从加拿大直吹而来,风速达到每小时100英里,浪高达到70至100英尺,一直持续了17个小时。28日下午6点后,泰因船长先后和两艘渔船的船长通过无线电话,报告了风暴的来临,这是“安德利亚·盖尔”号上传出的最后讯息。这次本世纪以来最大的东北风暴,还冲上新英格兰海岸,毁掉房屋,撕裂街道,淹死旅游人和冲浪者,损失总计达15亿美元。

这篇报告文学写到这里,作者遇到了难题。因为自从泰因船长在无线电话中传出“暴风来了,小伙子们,还来得挺猛呢。”之后,“安德利亚·盖尔”号便再无消息,没有无线电呼救信号,没有找到航海日记,只有后来发现的几只漂浮在海上的汽油箱。但作者凭着走访当时在海上作业而幸免于难的船只、以往遇难船只上的幸存者、海岸警备队和空中国民警卫队的救援人员,仍把“盖尔”号遇难时的场面描写得绘声绘色,令人信服。

该书最成功之处就是,尽管读者从一一始便知道结局,仍要难以释卷地阅读下去。

近期新书点评:

《大收购》

[美]布莱恩·伯勒、约翰·希利亚尔著,海南出版社1997年6月版,定价:29.80元此书记录了美国80年代末最大的一桩金融兼并案始末。美国烟草食品业巨头雷诺-纳贝斯克被华尔街的猎鲨者以250亿美元的巨资收购。

美国商界在1988年10月爆发的这场争夺雷诺-纳贝斯克的金融战,使许多著名的公司,如美国捷运公司、所罗门公司、摩根-斯坦利公司都卷入其中。经过一个多月硝烟弥漫的角逐争斗,科尔伯格-克拉维斯公司终于成就了这桩震惊华尔街的兼并大案。而令人惊奇的是,收购这样一家拥有数十亿资产的公司,所需的钱并不比盘下一个游戏室更多,这250亿美元与现金无关!这正是华尔街推出的现代商业逻辑的玄妙之处。

作者追踪采访了涉及这桩兼并内幕的每一位重要人物及众多的次要人物,使个书充满了令人信服的可读性。它精彩叙述了股票交易的操作内幕,描绘了董事会的唇枪舌剑与卧室里的密谋,生动展现了华尔街上的众生相,堪称“华尔街的大百科全书”。(孔燕红)

《资本主义与二十一世纪》

[美]黄仁宇著生活·读书·新知三联书店1997年5月版定价28.80元

本书是三联书店今年推出的“黄仁宇作品系列”之一种。美籍华裔历史学家黄仁宇先生关于中国“大历史”的著作,已经引起中国谈书界的关注,他的这部新作,则将“大历史”的视野转向世界,从意大利、荷兰、英国、美国、德国、日本、法国、俄国及中国等的近现代历史中,探讨从农业社会向工商社会转变的具体过程。这也就是“资本主义”在世界范围内扩张的历史。

关于资本主义,作者认为在不同的作家笔下会有不同的解释,其观察角度也各有千秋。他更注意的是作为一种经济体制的资本主义,其要素包括资本广泛流通、经理人员量才适用,以及技术上支持因素的全盘支配。这几项要素逐渐形成,会引起社会的急剧动荡及转型,其过程一般为:首先是改组高层结构(政府组织及意识形态等),其次是整顿低层结构(土地改革等),最后是重订上下之联系(法制建设、通讯、交通等)。

这种解释和归纳是否有说服力,读者自会作出判断。不过,对于听惯了以意识形态语言评价资本主义的中国读者来说,这种“技术角度”无疑是新鲜和有趣的。(正平) 圣经密码盖尔