是是非非话降价

作者:三联生活周刊(文 / 王坤 张晓莉)

最低价格是一种战略

在北京太平庄附近的一幢高层建筑墙上竖着个牌子——佳点利平价商场。一望而知,这是目前最流行的仓储型商场,进入地下室,所有能让顾客联想到的降低管理费用的措施扑面而来,不用看商品价签,顾客也会联想到低廉的价格。首先,这是地下室,头顶上管线缠连,毫无遮掩,房屋没有装修,货架全是破旧的简易铁架,投资想必很小。其次,售货员全部外地人,商品价签不全,收款台上也没配备条码识别装置,日光灯甚至也半明不暗,管理费用也一定是不能再低了。

就是在这样的商店,一瓶“绿飘”31.80元,一筒“奇宝”消化饼干5.90元,一盒蛋黄派12.30元。

如果与遍布大街的商场相比,这里的货物一定是便宜得不得了。可在距此不远的学院路上的“天客隆”,顺客却能以29.50元买到处于促销中的“绿飘”,5.60元的“奇宝”消化饼。天客降也是仓储式商场,但空间却要宽裕得多,由厂房改成的购物中心足有两层楼高,订做的大型货架排列整齐,商品摆放有序,轻松的音乐给人舒适的感觉。店外的配套设施包含健身房、咖啡馆和书店。

无需货比三家,“天客隆”的优势表现得很明显。而在东四的协和商场,一家大型豪华商场改造成的平价市场内,记者也看到了与商场地位“很不相称”的价格:蛋黄派12.15元一盒。这的确令人费解,一家看似成本最低的商场卖价却是最高的,而购物环境中包含冷气、电梯等一系列高档设施的却要便宜。

只要看一看美国零售业之王“沃马特”的成功史,就不难理解商家对利润的看法的巨大差异。在《富甲美国——零售大王沃尔顿自传》中,作者讲到他们的定价原则:当顾客们想到“沃马特”商店,他们就会想到低廉的价格和保证满意。他们完全可以确信他们不可能在其他地方发现更便宜的价格,如果不满意所买货物,他们可以退货。

分店经理莱斯对当时沃尔顿的作风记忆深刻。比方说某一商品在别的商店卖1.98美元,而沃马特的进价是0.50美元,开始,店员们会建议把价降到1.25美元,而沃尔顿会说:“不,我们实际支付了50美分,按增加30%的价格出售,这就够了。不管你为此支付多少费用,如果我们得到了一大笔好处,应该把这些好处转让给顾客。”

“沃马特”的“适时”后勤系统非常高明。它的存货管理是建立在现代扫描器和卫星通讯上的。汽车不断往返于商店和配送中心之间以补充存货,它以大规模进货来降低成本,而且尽量把商址选在竞争相对薄弱的地方。这样,小镇上的杂货商们的日子越发不好过了,而沃尔顿家族却成为世界最富有的家族。沃尔顿得到成功,而消费者也最终得到实惠。

双刃剑有锋有钝

人们常说,降价是柄双刃剑,降好了促进企业成长,降不好两败俱伤。在不利的一面,大家常举的是宁波的两家鞋店的例子。“南苑”鞋城开张,全场5.8折酬宾。200米外的“老三进”鞋帽店马上来个5.5折。前者4整天营业额900万,实际亏损200万;后者一共卖出200多万元,亏损30多万。

即使数字属实,这也不能作为反对竞争的理由。商人历来不做赔本买卖,做的只能算是二百五。若不信,可以看看去年的彩电大战,尽管“长虹”、“康佳”降幅巨大,还是有许多厂家稳坐钓鱼台,并且从民族工业利益出发,对降价深表忧虑。

1996年是VCD机迅速发展的一年,也是大幅降价的一年。据统计,1996年初VCD机的平均价格是2700元,到年底仅1400元,下降近一半。面对来势汹汹降价潮,中国音响协会的专家指出,企业应把市场竞争的着跟点放在服务和质量上,避免价格战。理由之一是,VCD是上市仅一年多的新产口,未来的技术进步、更新与发展都要靠一定利润来实现。

今年6月1日,爱多VCD再次宣布大幅降价。这次他们提出的口号就是把没有规模、一哄而上的企业挤出场。连外行人都知道,在计算机上加一块解压卡就可以看光盘。在高能奔腾上只要装上软解压的软件就足够了。解压卡400—600元不等,软解压只是知识产权问题。即使1400元的价格,VCD也是有厚利可图的。这就难怪国内在案的企业有384家,另外还有200家正待上马。

彩电、冰箱、空调大战都是在行业发展十余年后展开的,VC、鳗鱼的战斗也蕴酿四五年,而独VCD刚出襁褓就同室操戈,不知是否是因为沾上电脑的仙气。电脑价格一月一小降,一季一大降,在所有的人已视之当然,VCD因与电脑的同根性而产生急速的变化,若能在最短的时间树立起为数不多的几个名牌,想必对行业利益乃至节约国家资源都是幸事。

资本主义经济危机的根源在于社会化大生产与私人占有制之间的矛盾。我们社会主义初级阶段,所幸者,还没人把牛奶倒进河里,把猪赶进海里。不过,在天津郊区还是有农民把产蛋的鸡杀了。一哄而起、缺乏计划的生产方式使很多行业都曾出现过生产能力相对过剩,事到临头,或许降价是唯一可行而有效的办法。

经验曲线与摩尔定律

经济学家长期认为,大多数产品有一种内在的固定价格,它等于成本加上“合理”的利润。这一价格可以由会计师计算出来,而且供求双方最终会在这个价格上达到平衡。这是20世纪初想当然的观念,在大多数汽车厂家以此为据为汽车定价时,福特车却另辟蹊径。

在1908年的销售季节里,市场占统治地位的是通用的“别克”牌汽车,从2500美元的旅游车到900美元的“白条纹”汽车,应有尽有。“福特”的T型车就是在此时进入市场,850元的定价不仅蚀本,而且市场份额也被气势汹汹的900元的别克车占去不少。为了在下一年增加利润,T型车售价提高了整整100美元,达到950美元,在需求猛增的市场上销售额翻了一番。可市场份额却减少了。

这是一个关键时刻,顾问们眼睛盯着提价后带来的利润,催促“福特”来年再度提价。这正是通用选择的道路,“别克”车最低价提到1150元,给“福特”留下仿效的余地。那时人们普遍的看法是,汽车只能是较温暖季节里的奢侈品,劳动阶级还不具备购买条件。看来高价战略是汽车业的合理选择。

1910年,“福特”把车价定在780元,每辆降价1/5,在这个价格上,只有扩大规模才能保本。这一年T型车售量猛增60%,把“别克”远远抛在后面。1914年萧条期,福特再度降价,公司销售额直线上升,而其他汽车公司则纷纷下跌。通过降价,“福特”克服了汽车市场发育初期的一切障碍与陷阱。薄利方针在10年间使公司净资产从原来2.8万增长到7.15亿。

“福特”开创的降价原理被称为“经验曲线”。它告诉人们,在任何竞争中,随着经验的积累,亦随着产品销售总数的增加,单位成本以可以预计的比例趋于下降。无论是汽车、铜或电话机上几十亿次的通活,也无论在曲线上上下滑动的某公司的经营成绩如何,随着产品每增加一倍,单位成本必将下降20%到30%。曲线证明,商人通常必须最终比其竞争对手售出更多的产品,才能求得更低的成本和更高的潜在利润。

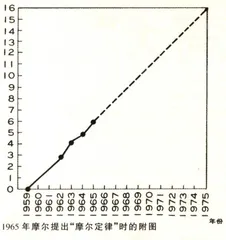

1965年,“英特尔”的创建者之一的摩尔发现了有趣的现象,后被称为摩尔定律。集成电路上可容纳的零件数量,每隔一年半左右就会增长一倍,性能也提升一倍。摩尔大胆预测未来这种增长仍会延续下去,由于半导体技术增长没有极限,因此可以大量生产,进而降低价格。摩尔、葛洛夫、诺宜斯进而组建了英特尔公司。不到30年时间,“英特尔”已成为世界最大的微处理器生产厂。

事后证明,集成电路的发展规律一直遵循摩尔定律。计算机成本正以几何级数下降。从传统的工业时代到信息时代,降价战略正以日新月异的面貌改变着企业的命运。正如崇尚竞争的经济学家所言,竞争是件好事,战胜了的将有能力买到更多更好的商品,战败了的也能买到更便宜的商品,只不过数量要少。