从《二把手》到《禁锢在内阁中》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

畅销书与排行榜

本期新书多达7部。如果要我们中国读者选择,《确定无疑》又是炒烂的辛普森案件,《我就是我》是传教士谈宗教改革,《母与女》及《女与母》讲的是美国的母女关系,恐怕都难以引起太多的兴趣。

下面我们就重点介绍余下的3部。

彼得·马斯所写的《二把手》,是绰号叫“公牛萨米”的萨尔瓦多·格拉文诺在黑手党内部的经历。提起“黑手党”,原是本世纪初在美国的贫苦意大利移民自我保护的组织,可以说是“逼”出来的,但和一切蔑视法律(法律从来不一定是“公允”的同义词)的帮会一样,一旦成为一种势力,就难免鱼龙混杂,泥沙俱下。因此,后来黑手党作为一个最大的国际性黑社会组织,其罪行也令人发指。读过《教父》一书的朋友,当对此记忆犹新。

“公牛萨米”来自纽约市的布鲁克林,加入黑手党之后,他入室行窃、抢劫银行、偷盗汽车、敲诈勒索、放高利贷、威胁恫吓,最后直接参与了十八九次谋杀。他在纽约市的建筑业、卡车司机及其它工会、服装业和垃圾搬运业的腐败中都有一份。他说他没有参与过绑架,这恐怕是真的。一来他忙于上述多种活动,无暇及此,二来他是个重视家庭生活的人,愿意在家中与妻子儿女共度良宵。

他在黑手党中一路顺风,一直升到约翰·高蒂的身边。“公牛萨米”受教育不多,但机灵果断,能说会道。他没有什么野心,只是一心想当一名心腹。结果却成了约翰·高蒂的亲信和二把手。

彼得·马斯先生对萨米和约翰作了对比描写。萨米是个工人式的人物,约翰则喜欢出风头。一次,人们要萨米陪约翰在深夜去当时很红火的迪斯科舞厅,萨米说:“到那种地方去让人看着,不是我干的事。我们不是什么男女演员,我们是歹徒,是诈骗犯。我们不应该抛头露面,让人认识我们……我们可是秘密团体,这样做还有什么秘密呢?”

可是对约翰来说,却毫无秘密可言。他很注重自己的仪表,经常修饰,每天都要理发、洗头、吹风,只要看到照相机,就要迎上前去。新闻界喜欢这种乐于在媒体上抛头露面的小丑。可以说,约翰和新闻媒体同生共长,相得益彰。他是继阿尔·卡篷之后第二个登上《时代》杂志封面的黑手党成员。他还把那张封面的放大照片悬挂在他办公室的墙上。而假如萨米发现他的面孔上了《时代》的封面,会径直奔到整容外科医生那儿去的。

后来约翰·高蒂犯案,判了终身监禁,萨米·格拉文诺对罪行供认不讳(连检察官都承认他是条汉子),也判了5年徒刑。如今他刑满出狱,在某个地方的建筑业中继续给什么人当“二把手”。

这部作品结构出色,人物生动。以黑手党内幕吸引读者倒在其次——因为人们已经从小说和影视中见得多了,主要是提出忠诚这样一个道德命题:对谁忠诚和从什么人那里可以期待忠诚。萨米·格拉文诺当然不会深入去探讨,但他以他自己的理解去行动,这恐怕也符合人物粗豪的性格吧!

《走进稀薄的空气》是乔恩·克拉阔尔于1996年5月10日从尼泊尔一侧攀上珠穆朗玛峰安全归来后所写的实录。那次商业性探险的队长罗伯·霍尔曾经在第八次攀登珠峰时说:“只要决心大,连傻子也能爬上那座山,诀窍是能活着下山回来。”可是就在乔恩参与的这一次,却在下山时遭到了珠峰攀登史上最大的牺牲:9个人献出了生命,霍尔也在其中——他在山崖边上躺着目睹雪暴时还用无线电话同他在新西兰的妻子通过话。

噩耗传开后,人们提出了一系列问题:出了什么差错?为什么对临近的雪暴一无所知?尤其是,为什么拥有更多的钱而没有足够登山技能的“旅游者”会被带上珠峰呢?

克拉阔尔先生作为幸存者之一,在他这部著作中实际回答了这些问题。

就他所知,没有任何根本的差错,至少暴风雪到来前毫无预兆。而吸引人们进行商业性攀登珠峰活动的原因就是钱!

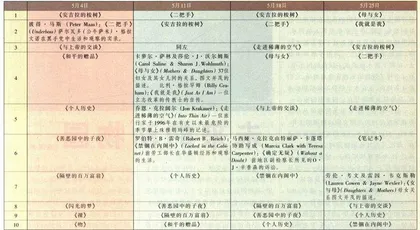

《纽约时报书评》非虚构作品排名榜(1997.5.4~5.25)

克拉阔尔先生参与这次灾难性攀登喜马拉雅山脉顶峰时已经42岁。他年轻时曾是登山运动员,但到这时已经成了过胖的作家和记者。他是奉《外界》杂志派遣,去撰写商业化的攀登珠峰活动的文章的。他于是参加了由霍尔率队的付款探险,踏上了他和他同行的朋友们所说的“牦牛之路”——通过东南山脊的最好走的路线。自从1985年第一位旅游者被带上珠峰以来,曾有过一天40人登上顶峰的记录。在1996年春天,有不只30个探险队准备登峰。克拉阔尔在峰底大本营吃惊地发现了300多顶帐篷,后来,还在南线的2,600英尺高处,发现扔着1,000多个氧气瓶。这使他不禁触目惊心,颇多疑问。

他在这次攀登中结伙的同伴有从密执安州来的文质彬彬的律师,一位56岁的澳大利亚麻醉师,一位47岁的日本妇女(她已经成功地登上了几大洲的最高峰,就差珠峰了),还有一个美国的邮局工作人员(他前一年几乎攀到了顶峰)。他们都没什么登山经验,但只消交上65,000美金外加飞机票和设备费,就能被带到珠峰峰顶。

由此看来,这次惨剧发生后,很多人要求取缔珠峰的商业性探险,是有其道理的。事实证明,在“死亡地区”一旦遇险,连最强壮的向导也自身难保,何况他们的委托人的性命呢。但在另一方面,像尼泊尔这样的贫穷国家,旅游是一项重要财源。尼泊尔对攀登者的收费是一次7万美金,人数不超过7人,每增加1人再多收1万美金。至于这种活动的组织者则一再强调,在以往的630次攀登中死掉了144人;1996年虽然牺牲了12人,仍有84人成功登顶。

我们了解了这些情况后,又当作何感想呢?

《禁锢在内阁中》的作者罗伯特·B·雷奇在克林顿的第一届内阁中担任劳工部长。在他之前,已经有好几部作品揭发克林顿班底的内幕;美国读者对白宫内的混乱、克林顿时常气得脸色发紫种种情况都已了解。那么,雷奇先生又何以要写,并终于畅销了呢?

原来,他是个机灵又善观察的人,有每天写日记的习惯。他对华盛顿的政界,尤其对他本人,有一种悔恨式的可笑态度。美国人是喜欢轻松的,对这样的回忆录自然欢迎。

比如说,他初次被召进白宫,立即发现劳工部下方20英尺处有一秘密地下室,以备受到核攻击时供内阁避难之用。他说道,谁会怀疑劳工部下面有个指挥中心呢?而劳工部长又会是第一个走进这个中心的呢?他还曾被请到一个地下实验室去给尿样,原来内阁部长们也要进行雇员是否吸毒的检测。这类描述不一而足。另外,他还生动地记下了白宫官员间种种俏皮话,如:总统私人助理布鲁斯·林赛曾在棒球运动员罢工期间问他:“你们这几个小子对这次棒球事件做了什么事情?”(其实际意思是:“总统想知道,你们是否把握住了事态的发展。”)他的回答是:“一直在追踪,布鲁斯。”(意思是“没有。”)

劳工部是负责调解劳资纠纷的,这位部长自然像个消防队员一般奔走于总统和劳联—产联领导人之间。他的狼狈处境本身就够可笑的了吧? 二把手黑手党日本内阁