遭遇偶像和熟悉的面孔

作者:娜斯(文 / 娜斯)

第8期上看到《我与乔丹隔天涯》一文,写记者也是球迷对与乔丹之间的关系的感想。这篇文章的好处是郑重其事地分析自己的感觉,而不是马上下什么结论。

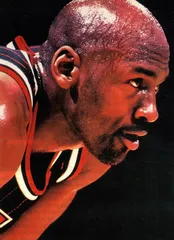

作者说,以前从来没有觉得跟明星在一起与跟普通人在一起有什么不同,与世界顶尖的田径运动员单独聊过,与NBA诸星如希尔、哈达维、尤因等人见过,也没有什么特殊的感觉。但是见到乔丹,还是如被电击了,“周围所有的球星都不存在了,拥挤的球场变得异常空旷。仿佛只有乔丹一人存在。”

事实上,作者把世界性田径明星和NBA明星和乔丹相提并论,可谓“此言差矣”。我倒不是在发表我的球迷偏见,而是在阐述一个事实。上述的“明星”还都只是明星,然而乔丹的声名,却已不仅仅是一个体育明星。他是90年代的流行文化偶像。

所以,作者会体验到令自己都难以置信的冲击。他接下去描述的一系列感觉,从“自我批判”到“解构偶像”到“后现代式的恍惚”,其实都是我们这个正对流行文化的某些现象还不知如何把玩的特定历史阶段的某种很有意味的文化经验。

当然,我们对偶像崇拜倒并不陌生。事实上,作者对第一次见到乔丹的心理描述,让我最容易想起的是当年的红卫兵小将受到伟大领袖毛主席接见时的感觉。我当然没体验过那种感觉,但是从种种的记忆和回述看来,简直用词都可以如出一辙。我最早对此种叙述留下深刻印象是小时听我家后院的关阿姨——一个极平凡正常的女子——讲其当年做红卫兵的时候在人民大会堂见到毛主席时的感觉(还不是在天安门广场,而是在更近的地方!),讲者听者都如醉如痴的状态,真让人难忘。最近的一个文件则是明星刘晓庆的文革回忆《毛泽东是我的初恋》,写作者和几个少女到北京串联,在金水桥头受到了伟大领袖毛主席的接见,其情其景,真是如火如荼。

也许是因为有过此种历史,所以今天再读到这篇关于乔丹的文章,会引起我的好奇。30年风水流转,这个世界变化快,而我们到底什么变了,什么没变?

我没赶上毛时代的狂热,否则我想也逃不了在天安门广场激动得昏头的遭遇。至于我对乔丹的崇拜,我觉得在篮球场上看看足矣。我的追星族表现,是爱屋及乌:有一次,被朋友拉去看车展。我对汽车一向没什么大兴趣,所以有一搭没一搭。唯见了一辆黑色的BMW 型号800之类,觉得很入眼。朋友说:“当然了,这是迈克·乔丹开的车呀。”可见朋友之比我懂车和乔丹。我一听这话,顿时觉得这部车更加不凡起来,觉得自己的眼力好,宣布这是车展上我记住的唯一一部车!跟小男孩们一定要穿乔丹做广告的耐克鞋是一个道理。也就更明白乔丹一人得篮球之道,多少人都能跟着升天。不过我觉得我的追星族情结并不严重,无非添点乐子而已,开开玩笑都是不妨,很正常。记得以前听说成龙因为影迷而不能公开结婚,还有个日本女影迷跑到香港去见成龙,因为被工作人员挡了驾,掏出了瓶除草剂当场自杀,这就有点不对劲了,弄得我们大学宿舍里有了个成语,就是“够喝除草剂水平了”,哪位明星要是被我们看着够水准了,就是够喝除草剂了。

现在的年头好处是没人逼着你非崇拜谁不可,这已经是肯定的。乔丹再被抬举成了神,他也既不领军,也不率队,除了声名显赫,比凡人多值出许多钱,也是该得的。所以,今天的少男少女们一见乔丹会双眼发直七情出窍,跟当年金水桥畔的自是不同。虽然乔丹要是鼓动他们可以杀人放火,没准也会有几个少不更事的就胡闹起来,可是这事首先就是不成立的,因为乔丹只管打篮球,篮球之外的事,也中规中矩,否则他也不是乔丹了。

所以,苏君的文章讲自己的体验,样样都好,就是口气还是太重了些,又是自尊,又是图腾,又是“NBA筑起神坛……也启动了自毁的定时器”云云。我觉得平常心就够了,不需卑微,但也无需“用俯视的角度去驾驭一个个曾经被神化的人物”吧。仰视,俯视,都超出了平常。

最近,NBA还没找出乔丹之后能呼风唤雨的后生小子,倒是有高尔夫球的老虎伍兹冒了出来,俨然成了最新最火热的流行偶像。伍兹的魅力是一望而易见的,他与乔丹一样,都是除了有出类拔萃的一技之长外,还有那种让人过目不忘的魅力感,形象上的,气质上的,性格上的,所以二者难得的结合,造就成所谓偶像者也。不是个个体育明星都能成为偶像,也不是我们生活中所见有魅力之人就能为人崇拜。伍兹的出现,也正应和着时代潮流:他年轻,天真烂漫,身上据说流着四大洲的血液……正是跨世纪时代的美国需要的偶像。

对此,我们也无甚可说,反正,谁也不会一看就讨厌伍兹。

恰好,我正在读厄伯特·艾科的一本幽默杂文集。艾科是因《玫瑰之名》一书著名的意大利学者兼小说家。他的畅销小说是典型学者才能写出来的小说,他的一本杂文集叫做《如何带着一条鲑鱼旅行及其它》,则是写于文化杂志上的幽默小品,题目除了用作书名的之外,还有:如何吃冰琪淋,如何过海关,如何辨别色情电影,如何坐出租车,如何不谈足球,如何不理会时间,如何不用移动电话……从对电脑的依赖,到艺术批评,从飞机上的饭菜,到33种功能的手表,从足球迷,到学究……更对作者自己,都小幽了几默。最终的嘲讽,则直指现代生活的种种荒诞。正好其中一文谈的跟本文话题有关:

“几个月前,我在纽约街头闲走,从远处,我看见一个人,一个我很熟悉的人正朝我的方向走来。问题是我记不起他的名字或者我在哪里见过他……这张脸是那么熟悉,我觉得我绝对该停下来跟他打招呼,交谈,他可能会马上说:“亲爱的厄伯特,你好吧?”甚至:“你跟我提过的那件事你做成了吧?”然后是我整个记不起他指的是哪档事,想逃又晚了……我们现在就差几步远了。我就要作出笑颜了,这时,我突然认出了他。他是安东尼·奎恩。自然,我平生从未见过他,他自然也没见过我。在千分之一秒里,我回过了神,从他身边走过,我的眼睛直视前方。

“后来,想起这件事,我觉得再通常不过了。这些明星的面孔已经进驻在我们的记忆里,注视银幕,我们与他们共度了如此之多的时间, 他们就好像我们的亲戚一样熟悉,甚至比亲戚还亲。你可以是学大众传播的学生,讨论什么人们对现实和想象的区分不清……你仍然无法免疫。”

(安东尼·奎恩是昔日好莱坞影星。他的父母辈是墨西哥人,所以他常常被找去演跟拉丁族有关的电影,在意大利电影大师的名作《大路》中是男主角。)

这里作者也是从自己讲起,而且一句“再通常不过了”,说得再好不过。作者接下去讲这中间的荒诞性。他让我们想起父母教育小孩时都会说的:“跟不认识的人,别盯着人家的脸不放,别冲人家指指点点,别大声地议论。这种行为是不礼貌的——甚至,如果做的太过分——是进攻性的。”可是,很懂这种规矩的人,见到了著名的面孔却可能是全然不同的表现。艾科写到:

“这样的人弄不清的是大众传媒的想象世界中的主人公在真实生活中出现就是真实的,可他们仍按照这些人仍属于想象世界,仍在银幕上,或在周刊杂志上似的。他们谈论他,好像他不存在于他们身旁。”作者又拿自己先开刀,“我很有可能揪住安东尼·奎恩的领子,把他拽到电话亭,给一个朋友打电话:‘要说巧,我可是碰上了安东尼·奎恩。你知道吗,他好像是真的!’”

当然,艾科也没忘了再嘲讽媒体一把:“媒体首先说服我们想像的是真实的,然后他们又说服我们真实的是想像的;电视显示我们越多的现实,我们日常的生活就越像电影。直到,像某些哲学家坚持的,我们会认为我们在世界上是孤独的,所有其它的东西都是上帝或什么恶毒的鬼神在我们眼前放映的电影。”

所以,电视上的乔丹归电视上的乔丹,代表着篮球、NBA、美国文化,随你怎么议论就怎么议论。生活中的乔丹归生活中的乔丹,你并不认识他,你也不必认识他,这一个乔丹属于他的亲朋好友,就像我们也有我们的亲朋好友一样。 乔丹安东尼·奎恩