“阎王”传奇

作者:三联生活周刊(文 / 方向明 皮昊 王荣环)

从王墨林乐观的外表看,很难找到“渤二事件”的阴影

再也不愿出海的阎学军如今在一家运输公司当司机

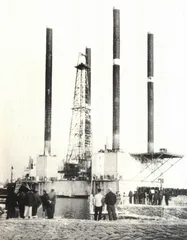

打捞出海面的“渤二”桩腿

五月上旬的一天,渤海钻井公司职工王墨林携妻到公司码头散步。突然,他的目光凝固在“滨海282号”拖轮上,脸色骤然大变。当看到妻子一脸惊讶,王墨林吐出一口粗气,指着拖轮船舷上一排防撞轮胎中的一个,感慨道:“当年,我就是从那儿捡回一条命!”

王墨林是震惊中外的“渤二事件”的见证人。1979年11月25日,渤海二号钻井船翻沉,酿成中国海洋石油行业最悲惨的灾难,72人葬身于汪洋大海,仅有两人生还,王墨林是其中之一,另一位叫阎学军。

好像俩人有某种约定,王墨林和阎学军对自己的历险过程一直守口如瓶,当年关于“渤二事件”的所有报道中,也只字未提俩人生还的过程,留下一个历史之谜。

在渤海石油公司,人人皆知王墨林和阎学军是传奇式人物,他俩水性均差,王墨林只会一点“狗刨儿”,但在渤海冬季零度以下的海水里,在十几米高的巨浪中,俩人竟奇迹般生还。由于他俩一个姓“阎”,一个姓“王”,因此渤海石油人戏称他俩为“阎王”。又因为他俩只字不吐真情,更使这段“阎王传奇”具有神秘色彩。

王墨林的妻子只知他大难不死,同样不知实情。如果不是妻子刚从河北老家调到渤海公司工作,并在码头上散步时撞见282号拖轮,王墨林绝不会对妻子讲他是被拖轮营救的。而其妻也仅仅获知这一点,更多的详情依然蒙在鼓里。至于阎学军,至今仍未对妻子吐露一丝细节。他说:“怕吓着她!”

17年过去,有许多记者和作家找过他俩,均大失所望,空手而归。也不知为何,在1997年5月11日上午,王墨林终于对记者开了口。在5月12日晚10点,阎学军也一吐实情。听完俩人的自述,人们不可能不动情,这不仅是一段惊心动魄的历险,也是一段揪人心肺的惨痛,还有一段难以启齿的隐衷。

人与自然的搏斗最终失败

王墨林是中国海洋石油系统最早一批员工,1966年从大港油田转入石油部海洋石油勘探局,该局当时所在地为天津塘沽。1973年,海洋石油系统从日本引进第一艘海上钻井船——富士号,后更名为“渤海二号”。王墨林在船上任大班司钻,相当于工长;阎学军当时是泥浆工,正在学徒。

1979年11月22日,阎学军搭乘282号拖轮,到渤二钻井船上换班。随阎学军一同上船还有:一个钻井班,一个修理设备的电工班,以及两个准备对“渤二”员工进行考核的干部。他们并不知道大难即将临头,但他们登上“渤二”后,再也没有活着回来。事先没有一点迹象,只有一个征兆:阎学军在登船前一个晚上,看了一部外国电影,片名叫《冰海沉船》。

阎学军登上渤海二号第2天,钻井队召开“拖航准备会”。钻井队长刘学告诉大家:“渤二”将被282号拖轮拖至新井位,航程100多海里。与从前不同的是过去转移井位,拖航只需几小时,这次由于航距远需要500多个小时。刘学还告知大家:近期海面有四五级风,让大家注意安全,但也不必惊慌。

阎学军上船第三天,也就是11月24日,渤海二号升起深插海底的粗大桩腿,由282号拖轮缓缓拖向新井位。临拖航前,为防止甲板上的物品在风浪颠簸中掉进海里,工人们把钻井船上所有东西捆绑结实,其中包括救生筏。

海面风力渐渐加大,根本不是原来预计的四五级,巨浪撞击着钻井船轰轰作响,阎学军躺在猛烈摇摆的船舱里,根本无法入睡。当时,在平台上的王墨林描绘道:“十几米高的浪头一排接一排地冲上平台,把十几吨重的集装箱打得窜来窜去。有时一个巨浪扑来,整个船体被压在水下两三分钟才冒出来。那情景太可怕了!”

险情出现。用绳索固定好的十几个氧气瓶被浪头打散,钻井队长刘学和几个工人立刻顶着风浪重新捆好。接着,有人发现海水从电缆孔灌进泵舱,人们又急忙抬去应急泵,把积水排进大海。

听到舱外人声嘈杂,阎学军开门一看,工人们纷纷在抢险,他立刻也奔出船舱。走到平台甲板的楼梯口,他发现直径0.8米的通风筒帽被打飞,海水汹涌地沿着通风筒灌进船舱。阎学军立刻向队长刘学报告,刘学和王墨林等几人冒着被风浪卷走的危险,利用浪与浪的间隙,抱着帆布和被子,艰难地挪到通风筒边,经过2个小时的搏命,将通风筒用帆布堵上。

精疲力竭的工人终于松了一口气。阎学军说,所有的人都庆幸一场灾难化险为夷,队长刘学让大家回舱休息,人们的心情渐渐平静。不过,大家躺在舱内的床上,很少有人能够入睡,好几个人打开收音机,却又不固定听某一个节目,在不断地搜寻什么,阎学军猜他们要听天气预报。

也就是短暂的平静,一阵警铃突然响彻全船,大家在瞬间便聚集到出事地点。原来是泵房配电盘上面的甲板舱盖因焊缝有沙眼而渗水,海水滴在配电盘上,引起短路起火,警铃就因火警而响。

火虽然被扑灭,但留下一个致命后患:配电盘烧坏了,泥浆泵不能启动,灌进船舱内海水再也排不出去,而且全船陷入一片漆黑。

恐怖笼罩着全船。渤海二号在波峰浪谷中颠簸,船体在剧烈颤抖,发出吱吱咔咔的呻吟,就像人的浑身骨头在被拧断。就在此时此刻,阎学军发现:一个巨浪把露出平台的通风筒连根斩断,在甲板上留下一个大窟窿,海水一古脑灌进底舱。

他迅速向队长刘学报告,刘学让大家回宿舍拿被褥,一场人与自然的严酷搏斗展开。每一次大浪过来,都有几个人摔倒在甲板上,副队长李华林被一个浪头打到20米外的锚机上,他顾不得包扎流血的头部,继续参加抢险。一床床棉被、褥子、毛毯和成捆的草袋飞快地从一双双手上传递过来,塞向洞口。但由于通风口被连根打掉,塞进去的被子失去筒壁支撑,一条条掉在底舱。人们在肆虐的风浪面前已经无能为力了,堵漏失败。

留下逃生的时间仅几分钟

舱内的积水越来越多,船体开始下沉。这时,人们唯一的期望是船体均匀下沉,渤海二号所处海域的水深不到20米,如果船体能平稳沉进海底,72米高的4个粗大桩腿、43米高的井架以及21米高的直升飞机降落平台,都将露出海面。于是,刘学命令大家立刻跑回宿舍,穿上救生衣,先撤到直升飞机平台上。

但是,船体并非均匀平稳下沉,当时船体不是各部位同时进水,而是集中到一边。在人们跑回宿舍穿上救生衣后,船体已经倾斜,直升飞机平台变成一个倾斜度越来越大的滑板,人们只能死死抓住一边的栏杆。

刘学试图解开救生筏,但拖航前已被捆得结结实实,在漆黑的海面上要解开绳扣,谈何容易。刘学又取出一根长绳,让大家死死抓住,以防落水后被冲散。

船倾斜得更厉害了,没有抓住东西的人从飞机平台一端滑向另一端。王墨林是最后一个爬上飞机平台的,为了组织大家有序地爬上平台,他连救生衣也没顾上穿。可就在他爬上飞机平台的一刹那,平台上已站不住人,纷纷掉进海里。王墨林一看,船体正向自己这边倒下,急忙撒手跳进海里。

随着一声闷响,渤海二号没有均匀下沉,而是横着倾倒于大海中,船上74人全部被抛入惊涛骇浪之中。

从宣布撤到飞机平台到翻沉,仅仅几分钟时间。王墨林在事隔17年后的今天说:“在翻沉之前,人们只有一个念头,就是抢救国家财产,其实当时的一些抢救行动已是徒劳,但大家还想为保护国家财产尽最后一点力,哪怕还有一点可能,而留给自己救生的时间压到最低限度。”

据悉,在渤海二号上有6只救生筏,每个救生筏能装15人,74人完全能被装下,而且282号拖轮离此很近。在谈及为何不弃船逃生时,王墨林说:“我们那时受的教育是‘人在阵地在’,誓死保护国家财产,怎能为了活命而不顾国家财产呢!”

其实,当时应该打开全部海底舱门。可在这种思想观念下,船上领导又怎么可能下令:打开所有海底舱门,让海水灌进各个底舱,使渤海二号均匀下沉呢?尽管人们期望船体平稳下沉,而不是倾倒,但谁下令主动打开海底舱门,谁就会背上“让国家财产沉入大海”的罪名。因此,船上人员唯一的选择是,与国家财产共存亡。

国家财产高于一切。那个时代的信念就是这样:财富比创造财富的人更重要。

渤海二号

棉衣棉裤成为裹尸布

在渤海二号翻沉的瞬间,阎学军紧紧抱住一个大阀门,才没有掉进大海。求生欲望促使他死死抓住阀门不敢松手,可吊在半空没多久就手臂酸痛。突然,一个大浪袭来,他猝不及防被卷在海里。不擅长游泳的阎学军顿时手忙脚乱,四肢紧蹬才浮出水面,正好身边漂着一根两米长的木头,他立刻抓住,等待282号拖轮前来救援。

王墨林也算幸运,他落水时身边正好有一只底朝天的救生筏,他和几个人一道爬上去。得以喘息的王墨林和阎学军,此时都听到在海里挣扎的人们在大声叫喊,但谁也看不见谁。

几乎是在同时,王墨林和阎学军同时干了一件事——脱掉浸满海水的又笨又重的棉衣棉裤。王墨林在“渤二”翻沉前,没顾上穿救生衣,因此脱棉衣裤时相对轻松。阎学军在穿救生衣时多了一个心眼,把救生衣穿在里面,外罩棉衣裤,在他抓住木头后也把棉衣裤脱下来。这是他俩得以生还的最关键原因。

“渤二事件”遇难者骨灰

王墨林爬在底朝天的救生筏上,这时海上温度已是零下七八度,他想这样下去只能冻死。可面对茫茫大海,又束手无策,只能坐以待毙。就在几乎绝望时,一线生机向他招手,渤海二号的一只救生筏被海浪推到近处,王墨林知道那上面存有一些食品和淡水。他都来不及细想,也顾不上自己只会一点“狗刨儿”,待救生筏离他两三米时一跃入海扑向救生筏。事情也凑巧,一个浪头涌来把他一下推到救生筏前,脱去棉衣只穿单衣的王墨林,抓住船帮一咕嚕滚到船上。

王墨林惊魂稍定后发现:有十几个人正拽着救生筏的一根绳子跟着漂,他们都穿着浸透海水的棉衣裤,外罩救生衣,行动不便使他们无法靠近救生筏。他们一见王墨林上了船,齐刷刷伸出手来,希望拉一把。

王墨林顾不了许多,伸出手去拽住一只手,在黑暗中也看不清是谁,奋力往船上拉。可由于对方穿着湿透的棉衣裤,自己根本使不上劲,王墨林费了九牛二虎之力才拽上一个,继而又拽上了一个。他已精疲力尽。

此时此刻,阎学军也漂近救生筏,他抱着木头在海里泡了很久,仍不见拖轮驶来,而身上越来越冷,他的脑海只有一个念头——“完了”。忽然,前面有一个大黑影漂来,定睛一看是救生筏,他赶紧划拉到船前。当时筏前围着十几个人,他们都试图爬上去,但厚重的湿棉衣成为最大障碍。

阎学军游到王墨林身边,他成为王墨林救起的第三个人。阎学军上船后,便跑到船尾抓住一个姓黄的技术员,对方是一米八的大个子,加上穿着笨重的湿棉衣,阎学军拽了半天也没拉上来。最后,阎听到对方一声绝望的叫喊:“姓阎的,你别拽了,我上不去了。”

王墨林和阎学军再也没救上一个人,扒着船边的人越来越少,他俩眼睁睁看着风浪卷走一个又一个同伴,可他俩实在无能为力。最后,只剩下救生筏上的4个人——王墨林、阎学军、陆时杰、米觉初。王墨林在救生筏里找到一只救生用的手电筒,在漆黑的海面上,凭着它发出微弱的求救信号。

海面上的温度降到零下十几度,王墨林和阎学军穿着湿漉漉的单衣单裤,浑身发抖,海风吹来如同千刀剔骨。于是,四个幸存者抱成一团,彼此一句话也说不出。也不知过了多久,282号拖轮发现了微弱的求救信号,靠了上来。

王墨林迎头攀上282拖轮船舷的一个防撞轮胎,冲着甲板上的人大声呼喊:“救人啊”。船上的人听见喊声,冲过来一把拉住他,王墨林第一个获救。王墨林随后看见,船员们又拽上一根绳子,阎学军随之被救上来,他把绳子的一端系在自己腰上,而救生筏被一个巨浪卷走。据阎学军回忆,当时第一个可能获救的是陆时杰,282号拖轮贴上救生筏后,放下一条软梯,陆时杰首先抓住软梯抓到船舷,船员已抓住他的手,就在将要得救的一刹那,一个巨浪把他打落海里而不见踪影。阎学军顾不上许多,抓住一根绳子系在自己腰上,等被拽上拖轮,救生筏已不见了。

救上来一堆冻僵的尸体

获救后,船员问阎学军“你脑袋怎么破了?”他这时才感到脑袋有些胀痛。王墨林上船后已神志不清,当他喝了一口船员递上的红糖水,觉得味儿很浓,他一下意识到自己没死。他俩大睡十几个小时后。王墨林醒来问:“救上来几个人?”船员答:“除了你俩活着,其它都是尸体。”

11月26日凌晨,282号拖轮带着两个生还者,以及几十具遇难者的遗体回到塘沽港,两人被送进医院。几天后的一个早晨,王墨林独自走到阳台,看到街上熙熙攘攘的人群,他的眼泪猛然喷涌而出。72个兄弟在眨眼之间没了,他嚎啕大哭。

从此,王墨林的悲伤闸门算是打开了,一天要哭几回,原来一个钻井队的老同事来看他,一进门大家就哭成一团。给遇难者开追悼会,对他俩简直是一种折磨。72名遇难者的追悼会是分别举行的,开了一个多月。王墨林每次开追悼会,眼睛总是直直的。人们都传:“王墨林神经了”。阎学军说:“我去给轮机长开追悼会时,看他的脸虽然整了容但还是变形的,当时就控制不住自己的感情,浑身发软,后来被人架了出去,此后领导就不让我去了,怕我神经受刺激。”

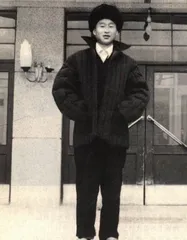

“渤二事件”后,获救的阎学军在医院里留影

春节,王墨林回到老家。一进家门鞭炮齐鸣,继而摆了几桌席,又是烧香又是磕头,搞得很隆重。王墨林不解,老父说:“你是从死人堆里爬出来的。”在“渤二事件”的遇难者中,有两个与王墨林一同出来的老乡,王墨林借探家机会也去看了看他俩的父母,一进门就哭声一片。以后每次回家,他便顺道去探望一下,买点东西留点钱。10年后,他去其中一位老乡家,大家都避讳谈那件伤心事,曲里拐弯说了一些话,可他刚离开,这家人便放声大哭。从此,王墨林再也不敢去这两位老乡家,他忽然发现:“那段伤痛,无论在死者家属还是在自己心中,永远抹不掉了。”

死者与生者的沉重

对于这段抹不掉的经历,王墨林和阎学军讳莫如深。王墨林说:“我不愿讲这段事,全船人就活下我俩,其他伙伴全死了,说有什么用,死了那么多人,讲起来就伤心”。阎学军更是沉默寡言,同事问起“渤二”的事,他就说“记不住了”。他对笔者说:“想起那件事,头就跟炸了似的。”后来同事给他起了个绰号叫“阎渤二”,他很痛苦。

无论王墨林还是阎学军,一直回避更深层面的隐衷。作为渤二钻井船上仅有的两个幸存者,他俩的证言证词,对调查“渤二”事故原因具有决定性作用,尤其对事故定性至关重要。

王墨林和阎学军被救后,一直在医院里呆了50多天,他俩想出院也不让。在此期间,他俩接受了一拨又一拨的调查。起初,王墨林和阎学军并没有精神压力,他俩面对海洋石油勘探局和天津市两个调查组,如实地客观陈述了海上历险经过。他俩并不清楚,两个调查组对事故的定性存在严重分歧。海洋局认为,“渤二”翻沉是“突遇特大风浪,不可抗拒”。而天津市调查组认为,“渤二”翻沉是“严重违章指挥造成的重大责任事故”。

一方说是“天灾”,一方说是“人祸”,两个普通工人被夹在其中。他俩没见过什么大世面,也丝毫没有政治经验,怎知何去何从,唯有客观陈述。但他俩的证言,被两个调查组分别采用:得出的结论却截然不同。

开始,他俩的证言成为海洋局观点的重要支撑。在证言中,他俩凭借亲身感受估计了当时海上的风浪,并描述了钻井船上工人与风浪英勇搏斗的行为。于是,海洋局借他俩的证言,把“渤二事件”说成“遇到不可抗拒的风浪,但工人为保护国家财产进行了英勇奋斗”。随即,海洋局领导决定,把“渤二事件”描绘成一曲英雄凯歌——74名工人在遇到不可抗拒的天灾时,奋不顾身抢救国家财产,最后72人壮烈牺牲。随即,海洋局着手一场大表彰,给两名幸存者披红戴花,并打算把72名死难者追认为“烈士”。

特别值得一提的是,在海洋石油局召开的1200名干部大会上,两位幸存者之一被请到主席台上,当众描述亲身经历,他的话被作为“突遇不可抗拒特大风浪”的有力旁证。

但很快,王墨林和阎学军又被迫换了另一副面孔。由于天津市调查组意见赢得公众和上级支持,“渤二”事故被确定为“严重违章指挥的重大责任事故”。海洋石油局局长马骥祥和副局长王兆诸、以及救了他俩生命的282拖轮船长蔺永志,因渎职罪被送上法庭。在天津市中级法院公开审判此案时,王墨林和阎学军又成为出庭证人,当着1000多名听众证明——在“渤二”翻沉后“抢救不及时”。

阎学军说,他俩出庭作证时,并没有指责局领导,只是回答了两个问题:“怎么翻的船”,“怎么被救上来的”。他不知道法庭怎样用他俩的证词,更不知道新闻界是如何报道的。

提起遇难者的善后问题,阎学军颇为感慨:“我们真心地希望将死难者追认为烈士,不仅名誉好听,而且善后待遇也会高一些。全船人就我们俩活下来,那么多的人都死了,我俩觉得对死难者及家属负有一种责任,可是弄来弄去,只定了个‘工伤死亡’,我感到很惭愧,心里特不平衡,但也无力回天,索性闭上嘴。”

王墨林也说:“什么叫公平,既然按工伤死亡处理,规定都明摆着,人死了补助四五百元钱,连条驴也买不着。这事要是发生在现在,赔四五万也不一定行。”

王墨林还说:“我觉得那72名死难者应该追认为烈士。他们拚死保卫国家财产,这是事实。我弄不明白,起初说他们是英雄,后来又说他们是官僚主义的牺牲品,不能追认烈士,事实是可以变来变去的吗?”

在谈到“渤二事件”的领导责任时,王墨林说:“死了那么多人,要说领导一点责任没有也说不过去,可后来报纸把海洋石油局的领导一味说成是无能之辈,实在有些过头,这些领导我接触过,不是一点水平没有。”

王墨林还道出一些更深一层的内幕:“‘渤二事件’后来越闹越大,牵扯的人也越来越多。不知怎的,有些基本事实也被扭偏了。我记得当时的报纸说,渤海二号是从日本引进的最先进的钻井船,能抗12级大风,就是因为领导违章指挥,在遇到10级风时就翻沉了。可实际情况并非如此,渤海二号是我国进口的第一艘钻井船,1973年我去日本接的船,但那是一艘旧船、破船。而且,船的设计本身就不合理,船舱之间不密封。按理说应有密封门,一个舱进水,把门一关,其他舱就进不了水,一个舱灌满水不会有太大问题。“渤二”不是这样,而是一个通舱,一进水就水淹全军,堵都没法堵。这些很关键的原因,后来都被忽略不计了。”

现在回想,阎、王二人当时面临着多大的压力,从俩人本意讲,他俩竭力想把72名遇难者树为烈士,但结果是死难者不仅没有被追认为烈士,原来一些老领导也蹲了大狱,这是他们不愿看到的结局,他俩感到很内疚。

72名死难者,后来被新闻界说成是“官僚主义的牺牲品”,他们的死在全国掀起一场政治风暴。这场狠批“石油部领导瞎指挥、拿工人生命当儿戏”的运动,其结局是:72名曾为保护国家财产而英勇搏斗的死难者,只能被定为“工伤死亡”。

历史的日子化为个人的生日

经历了“渤二事件”后,阎学军一改以前活泼爱动的性格。他把很多事情都看淡了,觉得平平常常地活着就足够了。阎学军说:“人说大难不死必有后福,我现在觉得,平平安安就是福”。

当笔者问王墨林:“渤二事件”给你留下的人生体验是什么?他一脸茫然,沉吟片刻后回答:“人死是很容易的事,说死就死,相反,活着倒很不容易。我现在就相信自己。”

“渤二”翻沉后,王墨林起初不打算再出海。1980年,海洋石油局又进口一条钻井船——渤海8号,因为缺少技术工人,领导又劝他上船。王墨林答应,但事先讲好只干一年,后来也就一直干下去,现在已是一条钻井船的船长。从王墨林乐观的外表看,已很难找到“渤二事件”留下的阴影。但他至今保留一个习惯:每年11月25日,也就是“渤二”翻沉的日子,他都要备些好酒好菜洒进大海,烧些纸钱,祭奠死难者亡灵。然后,流一次泪。

阎学军从此再也不愿出海,先是在招待所当勤杂工,后来领导让他学开车,到运输公司当了一名司机。他说,“渤二”翻沉使他脑子受了影响,一是怕海,二是记忆力变差。现在他每年过两次生日,一个是自己的出生日,一个是自己的“再生日”。

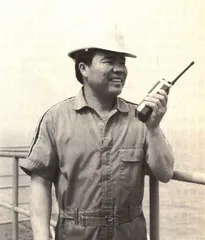

当年“渤海二号”上意气风发的王墨林

王墨林简历

王墨林1948年出生于河北泊镇,父母为工人。他高小毕业,学习成绩不错,因家贫而失学。从此浪迹社会,在当地打架出了名,人称“天生打仗的”。据他称,当时在外面打一架,回家还要挨父母一顿打。

1965年被大港油田招工。招工时,公家规定体重至少100斤,可王墨林当时只有98斤,他体检那天喝了一肚子凉水,算是蒙混过关。当工人后,王墨林表现极佳,入了党。1966年组建海洋石油队伍,他成为第一批员工。据他说,那时候,尽管一出海就得干两三个月,可工人都愿意到海上工作,因为吃饭不要钱。每天的伙食费0.88元,当时一斤肉也就0.5元,所以每天都能吃上肉,比陆地上生活强得多。

阎学军简历

阎学军1956年出生于河北沧州一个农民家庭。1977年高中毕业后被招工到海洋石油局。在招工那年,正赶上全国恢复高考,原本打算参加高考,但招工可以把农村户口转为城市户口,便选择当工人。他在渤海二号当泥浆工,“渤二”翻沉时,学徒期还未满。 历史王墨林