为人父母,是命运还是选择?

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

北京鲍家街43号是中国音乐最高学府——中央音乐学院所在地,院子不大,附小、附中“通用”琴房,大学、中学“共享”操场。空间拥挤,乐声嘈杂,让人觉得生活是暂时的,像在火车站的月台上。

生活在别处。出音乐学院东门向北,破败杂乱的老式居民楼之间隙是更破败更杂乱的棚户区,凭屋而居者多为——爸爸陪女儿考试,妈妈伴儿子读书的……这儿叫“陪读村”。

从80年代至今,一批批吹弹拉唱的孩子从这里起步走上体面“富有成效”的生活;但在其光环背面,另一代人的生活和命运似乎被“合理”地模糊掉了。

作为“这一代人”,我在对“那一代人”的采访之前预设了批判性:什么使他们心甘情愿做子女成才路上的殉道者?他们的个人价值何在?如果在父母亲与孩子两代人之间,亲情和责任成了锁链,怎样把握亲密的距离,奉献的尺度,才是对双方而言的“公平与公正”?这样的提问是矫情的。旁观者在琐碎真实的生活面前,在丰富而无奈的中年阅历面前,不但没有评说的资格,甚至缺乏描述能力。

“总的来说是‘值’的。我们都是普通工人。我的未来是既定的,而女儿是无限的”

5月16日上午10: 00。音乐学院图书馆门前。王保祥忙完配电室的活把本周的音像教学片目录贴出来,然后站在门口和路过的老师微笑、打招呼。王保祥现在身兼3职:配电室的电工,图书馆的管理员,看门人——在来北京以前,他在兰州铁路局工作,专管段上的信号技术维修。此外,他还做点别的,熟人托熟人地找点装空调修电器的私活。

“在北京,我们收支差距太大了。”王保祥说。最初只有配电室一份工作,每天5块钱,后来涨到170,从170涨到240,从240涨到270,“好运连连”,找到3份工作,月收入810。但女儿每月学费400,找老师指点琴艺每月500,伙食费400,交通衣物至少100,一共是1400。

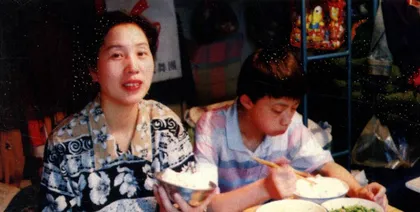

在北京等待着做陪读父亲的王保祥和他的女儿苗苗

从1993年至今,王保祥为女儿学琴需要就近换了六七个住处,从真武庙到菜市口到北蜂窝,从男生宿舍、配电室、简易琴房再到现今男卫生间改成的值班室,面积始终没突破10平方米。

去年年底,兰州来人说原单位资格比不上王保祥的人工资涨到一千多,分得两居室了。王保祥说这些的时候不愠不火,“就是说说。不能比。这么比是不科学的。”女儿改变了他的生活,使他重新认识了价值。

女儿苗苗3岁学琴,8岁全家从嘉峪关搬到兰州为女儿拜老师,1991年、1993年两次来京报考中央音乐学院。王保祥和妻子轮着来。1993年王保祥在单位申请了停薪留职,1994年因竞争激烈苗苗考入天津音乐学院附中,但王保祥既没回兰州也没去天津,原因有二:一是父女励志高中要考回来;二是女儿两星期回来一次,带女儿找老师,练琴,做好吃的添营养,父亲开辟“大后方”。

“这个点儿不能撤。孩子回来怎么也像个家。”这个家毛毛草草的瓷砖地面,白灰剥落的顶棚,但床帷桌角多了花布帘,墙上多了绒布玩具熊,小桌玻璃板下多了女儿的照片。

我请王保祥讲讲因为女儿他牺牲的前途。他反插双手,收紧眉头,使劲儿回忆:“一是提干,从嘉峪关到兰州,当时我是个工长;二是念电大,孩子要练琴,我要复习。”我问他这么做有没有心理不平衡的时候,他把手指插在头发里往后梳,“有。苗苗不听话为挣钱到酒店伴宴”,“她这么心疼我,使我觉得我们父女很落魄。因为我女儿不是卖艺的。”

采访要结束时,王保祥说,“总的来说,我这么做是值的。我们是普通工人家庭,按点上班按月拿钱,我的未来是既定的,而女儿不是,她是无限的。”

3天后的星期一,我和王栿在音乐学院东门聊天时,见王保祥低头经过,神色黯淡,他刚送走回来度周末的女儿。

“这儿陪读夸大了我们和他们之间的距离,拉远我和儿子间的关系。他要挣脱,我想回去”

我和王栿坐在中央音乐学院东门大树底下。他从我肩膀上拿下毛毛虫,让它在自己胳膊上爬,然后摔在地上用鞋底碾得半死,哈着腰看。这个叫王栿的孩子15岁,1年前从山西阳泉来学小号,爸爸妈妈爷爷轮流请假,陪住在东门一间6平方米的小棚子里。此刻,他有些心不在焉,几天前,因为要买新号的事和妈妈吵了一架,他还动了手。我问他“如何看他父母为他做出的牺牲?”

“他们自己愿意的,我倒希望别这样。”

“我后悔了,但现在一切都晚了。”王栿妈妈这样向学生宿舍值班阿姨哭诉陪读给她和儿子带来的生活反差,“我们夫妇月工资共1100,王栿每学期的学费3200,赞助费12000……还不仅仅是钱的问题,它改变了我和儿子的关系。”

“它影响我和父母的关系,也包括他们之间,钱是个阴影”。王栿从山区来北京读书,“诱惑和失望一样多——我真羡慕他们”——他们过生日在民族饭店吃饭,4个孩子4小时花掉4万——“桌上的菜我叫不出名字,只知道有鱼有肉。”

“我不知道你看出来没有——我很早熟。除了钱我不缺什么。和我挺好的一个女孩,她要去美国了。我也想,我要抓紧录带子。我想成为有名的音乐家,但这只是个梦——今年转公(费)考试我要是不过,秋天我就不能来上学了。我们没有12000元。我爸?我妈?他们想都不敢想。我和他们……当然,我还是感激他们的。”

感激似乎是廉价的感情。王栿母亲(她不愿说出自己的名字)坐在教学楼走廊暗影中的破沙发里,她在等王栿的班主任,她要告诉老师,“我得走了,他要我走,他变了,我要回家了。”

“我没指望他怎么出人头地,我想通过这个让他就业。”王栿母亲小时候长在山乡,20岁时见到了城里的父亲。父亲听她唱了段自鸣得意的样板戏,说了句,“你要是和我在一起,绝不至于今天这样儿”。“可能就因为这句话,我带儿子来了北京,但是陪读夸大了我们和他们的距离,也拉开了我们之间的关系。”

要挣脱的儿子,要回家的母亲。“我已预备下了买号的钱。我把能给的都给他。我不想再呆下去了……他不让我留下。”

学钢琴的李明志从武汉来,他的母亲在学校同时做两份工作

坐在黯谈的光影里,手里的纸巾展平又揉皱,儿子王栿从走廊另一端的教研室走过来。

“你什么时候走?”

“这是我自己的事,我自己决定。”

“我不敢保证不惹你生气,但我希望你留下。”王栿说完,站起来跑远了。

两天后我把电话打到街口找他们母子,邻居说,不在,王栿上课,王栿妈妈买菜去了。

“在这儿,我生活的世界只有4平方米,只有两个人,我和儿子,这就像围城,进不来出不去”

代腊英从来的那天起就张罗着要回武汉。

“一下火车正赶上刮风,我一手拎箱子一手领着儿子,我真想转身回去。”但代腊英还是在长椿街一个招待所地下室里住了下来,4年来辗转几次,现住在中央音乐学院附近4平方米一间小屋里。

母子俩睡上下铺,饮食起居在小屋里,转个身就解决了。冬天生煤炉,夏天烧饭全在这儿。前些天赶上清查外地人,代腊英和儿子在外面呆到半夜两点才回家。

“我可不是有牺牲精神的人。我这么做是不得已,怕孩子将来骂我。

“接到通知书那天我就知道完了,自己要赔进去了——孩子9岁,又小又瘦。不是牺牲我,就是牺牲他。”

人往高处走。代腊英一家几代没人学过音乐,没人进过“这样的高等学府”。“我们是普通人家,孩子却不一般。怎么也不能委屈孩子。”

于是代腊英没了工作,来北京当陪读妈妈。那年她36岁。送儿子进了教室,代腊英开始在操场上转悠,中午接孩子回家做饭,下午再转……“这么转了半学期,我觉得我要疯了。”后来在学校里找了份活,看琴房,关关窗户,锁锁门,“每月100多块钱,不值,我就是找点事儿干。”

“这算什么工作——这是老人干的活儿。没有单位和聊天的人。我不是什么有出息的人,但在武汉我生活在人群里。这儿不是我的环境——但它是儿子的,他有有竞争力的同龄伙伴、最好的老师、最好的教学。”

代腊英家里有个旧电视,每天晚上19: 00的《新闻联播》非看不可。“我想知道除了儿子练琴,世界别的事儿;除了做饭,生活还有别的可能。”

代腊英觉得这样代价太大,但她很难“突破重围”,“儿子太小,太单纯——几天前因为玩忘了锁教室门,挨了批还顶嘴,弄得挺不好。我在这儿,帮着调节调节。学校教育加上家庭教育,对孩子成人是有好处的。13岁的孩子正处在逆反期——电视上说的。”

“这真是个围城,进不来出不去。好像非得如此……”代腊英手里拿了串钥匙,坐在琴房二楼楼梯转角处,看孩子们进进出出,听孩子们吹吹打打。她涂了点儿口红,头发黑亮,但卷落在膝下的长筒丝袜,透露着中年迹象。

在结尾处我想借一位同事的故事提起另一话题:这位同事从外地考到北京念大学之后,留在北京工作,离家整整5年。“这5年母亲打的电话写的信比我多”。几天前她母亲又打长途,拨了3次,通了。女儿正在写稿。母亲知道后说,“对不起,我挂了,不耽误你。”女儿说,“我给您写信了。”母亲说“多谢了。我这就去单位取。”一句“对不起”一句“多谢”让我这位同事一夜未眠。

“我不知说什么才好。我父母年纪大了,退休无事可做只有想我。他们除了我没有别的了……我有时想辞了工作回去陪他们,他们太脆弱太需要了。但幸福和寄托本应在他们之间……这样我也疲惫,而且我和他们之间的生活正在脱节,这实际是趋势……”

理想和幸福从哪里开始,从自己,还是从孩子?这好像是个问题。 王保