摸索中的人工智能研究

作者:三联生活周刊(文 / 王剑南)

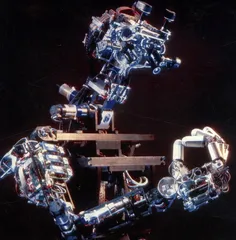

机器人Cog

50年代时,电脑设计师们还相信,这种尚属简陋的机器不久就会在智力上超过人脑,人工智能的研究方向在那时逐渐形成。尽管今天的计算机技术已经取得了那时候想象不到的进步,然而设计师们至今仍未达到这个雄心勃勃的目标。1966年,第一个国际象棋软件开始同人类在比赛中角逐,当然它所能完成的还只是一些简单的智力判断,例如识别图片上的人和物、领会一些词的意思等,连小孩子都能毫不费力地做到。

30年来,人工智能研究人员一直苦思冥想的无外乎3个问题:如何将人类的认知世界转变成电脑能够接受的形式?电脑内预先设置的程序怎样才能具备创造性思维?人的情感在思维过程中起着什么样的作用,如何把它输入机器的世界?

1984年,人工智能的先驱邓·雷纳特(Dong Lenat)开始向电脑传授健全的人类智力。这个名为Cyc的项目后来发展成了或许是历史上最庞大的一个编程计划。十多年来,这些“传播知识的人们”一直在对着计算机阐释这个世界,他们借助一种被称为CycL的公式化语言来描述物体的功用以及物体之间的相互关系。然而,授业者依据精密的逻辑讲述的却都是一些最平淡无奇的东西,诸如傍晚天要黑、孩子比他们的父母年轻、人们有时会呆在家里等等。

这期间,电脑数据库里已经储存了1万多个“概念”、10万多条“公理”及几百条“小道理”。按照雷纳特的计划,早该到电脑可以通过阅读书报来自动扩充知识量的时候了,事实上,Cyc项目还远未发展到这种境地。

1995年,正当可用于研究计划的手段快要用尽的时候,雷纳特成立了自己的公司Cycorp,他的研究小组彻底改写了程序编码,并把庞大的数据库提供给经济界感兴趣的人士使用。在Cyc的词库里,食物被定义为“可吃的东西”(“对肉眼可见的大多数动物来说可吃且好吃的东西”),作用一词则是“对人们能用它做什么的描写”。逻辑上的分门别类也是细致入微,“熏制”不属于烹饪的范围,因为它无须高温加热,只是通过硝酸盐的化学反应来改变食物的味道。

市场销售部门对Cycorp公司堆积如山的数据表现出极大兴趣,也许这些数据可以帮助它们从一个顾客的消费习惯中发掘出他的个性类型,从而用不可抗拒的要素来引诱他。关于机器的人工智能呢?Cycorp公司至此已不再提了。

麻省理工学院的罗德内·布鲁克斯(Rodney Brooks)想出了一条新颖的研究路子。他的研究小组工作方法实在是有些荒诞不经。试验室的走廊上装饰得就像是幼儿园里游戏小组的活动场地,木块和花花绿绿的塑料凳成了学生们用来测试会动的机器人的临时障碍物,机器人接受的是类似小朋友所做的训练。布鲁克斯十分清楚这种机器人的设计原理,它是研究人员依照电动爬虫的样式研制而成的。

布鲁克斯这样做有着令人信服的论据:人对自身及周围环境所形成的思维印象——这不可避免地成为高等智力的基础——是儿童早期经验的产物。同样,只有当电脑度过了自己的电子童年之后,它才有可能逐步获得成熟的智力。因此,假如赋予电脑以躯体,则数字化的思维就会在与环境的相互作用中自动形成。

这个名叫Cog的机器人样子看上去有些古怪:下半身还没有造出来,躯干蹲在试验室一角的支座上。有人来参观时,它会在发动机轻微的嗡嗡声中转过头来,同时,固定在光滑的支撑杆上的4架摄像机会一齐直视来访者。“有朝一日Cog会认出它的‘父亲’”,布鲁克斯信心十足地说。不过迄今为止,Cog却只会用摄像机镜头追踪来访的人,体内的高能计算机可以使镜头保持全神贯注,20台监视器显示出各个方位的图象分析结果。

这种电子思维与机械躯体共生的现象与其说简化了寻求人工智能这个“圣杯”的过程,不如说为这一过程增加了难度。单是研制Cog的一只胳膊就花去了很多年时间。布鲁克斯的博士生马特·威廉姆森(Matt Williamson)发明了一种传感器的外壳,将来或许可以使机械手在触摸物体时获得灵敏的知觉。马特进行了一项小小的测试,他发现,只要轻触Cog的手掌,就可以十分便易地让它活动胳膊。“你想象不出这些动作是多么地像人,看上去儿乎有点可怕,简直都可以称得上‘轻柔'”。

机器人什么时候才能拥有人的思想和感情呢?这个问题连布鲁克斯都不敢预言,这位Cog之父只是淡淡地说:“当我的机器人有知觉的时候,它会告诉我的。”

耶鲁大学的戴维·格莱恩特(David Gelernter)对这类研究嗤之以鼻:“当人们还没有一种人的思维理论作为基础的时候,又怎么能开发出电子的思维呢?”他认为,走进死胡同的并不仅仅是人工智能的研究者,自从人工智能把思维视作是逻辑活动的数字化序列之后,其他科学领域也开始从错误的角度来看待人的思维,拘泥于逻辑的、理性的计算之上。

智能的样板及思维是如何随着时间的变迁而发生变化的?格莱恩特试图以圣经为例加以论证。从行为逻辑角度来说,《旧约》中的许多段落丝毫不具备合理性,不少学者认为这是代代相传的过程中造成的谬误。格莱恩特却认为,这些行文反映了叙述者随意散漫的思想,而这种思维方式现在已经不流行了。幻想和幻象一度曾被视为深层次的思想意识,现在却被定位为在治疗疾病时才需要利用的一种干扰意识的方法。

“一台不会幻想的计算机永远不会拥有理智的思维”,格莱恩特说。在自己名为FGP的程序中,他试图让计算机模仿人类思维中的联想特征。FGP的数据库中除了纯粹的客观信息之外,还储存了有关物体的情感特征。格莱恩特可以使程序在不同程度的注意力下施展其联想功能。在一种类似白日作梦的状态下,FGP程序能够把一些逻辑上并无确切关联、但感觉上却很相象的东西聚合到一起。

格莱恩特认为,那些被信息学者视为乱得不能再乱的东西其实更接受人的思维模式。他的工作室可说是这种创造性组织信息的方法的一个最好例证。厚厚的纸张堆压在写字台上,如果不注意,根本看不到地面和屋里那只蓝色的沙发,架子上除了书就是空空的酒瓶和不知什么时候吃剩的食物。为了控制这种混乱场面,格莱恩特开发了一个名叫“生活之流”的新程序,把所有信息都输入计算机,不是按照重重叠叠的等级体系,而是以时间为序,使之汇成直线型的信息之流。

麻省理工学院的罗莎琳德·皮卡德(Rosalind Picard)也认为,情感因素是智力活动的关键:“情感不是什么奢侈品,”她说,“它在发挥着中心作用。”

对脑损伤病人的临床研究显示,大脑中控制感情的区域受到损伤后,病人的思维能力不会有明显损害,记忆力也依然清晰,接受智力测验时的反应也还灵活。但当事情涉及到确定一个约会时间时,病人就会犹豫不决,连个简单的决定都作不出来。皮卡德得出结论,对任何事情都需要依靠情感来作出评价,没有同人的情感世界的联系,计算机将永远达不到智力思考的境地。

“研究领域认为感情是一种非科学的东西”,皮卡德对此表示不满。于是,她的“情感信息加工”小组开始致力于对人感情活动的精密测试。皮卡德为接受测试者安装上一整套的传感器,手表带可以记录皮肤产生的抗力,检测器能够测量脉搏和呼吸频率。这样,研究者就可以借助数字化的身体症候来分析人的情感波动。例如人在生气时,电极便可测出上颌肌肉抽搐对神经的影响。

皮卡德相信,一旦情感因素被编入程序,电脑就可以按照人的意愿作出智能反应。如果使用者一再把错误指令输入键盘,得到的往往是通知错误的信号。当他因此而失去镇定的时候,一台有同情心的电脑就会为他指示一条出路。这位女研究者梦寐以求的最高境界是赋予电脑以综合的人性特征,使之不仅能同作为人的操作者进行交流,且在电脑彼此之间也能互致恐惧、快乐、倾慕等情绪。假如这种没心没肺的机器有了些许情感,它或许可以通过对人的模拟而进一步开发出智力行为。

然而即便皮卡德能够有所成就,与此有关的争论也会愈加激烈:电脑的情感活动反映的是否是真正的思想?这种情感表象是否只是为了引诱观察者作出相应的解释?

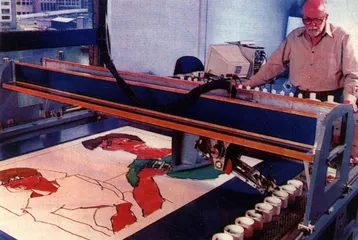

电脑艺术家科恩和他的绘画机器人Aaron

哈洛德·科恩(Harold Cohen)用直观的方式告诉人们,对这些问题作出裁决有多么困难。这位艺术家在25年前放下画笔,开始编制一个名为Aaron的绘画程序。通过模拟,他发现了创造过程中依据的原理是什么。他研制的绘画机器人一开始只会在纸上涂抹一些线条简单的小人,但随着时间的推移,科恩成功地把关于人的身体比例、色彩搭配及构图的具体规则教给了它。现在Aaron已经能画得出表现力很强的画来,在艺术品交易时竟也卖出了可观的价钱。没有一张画与另一张是相同的,在预定规则下可以有无穷无尽的变化。

“把Aaron的画拿给没见过它的人看,然后再问人家对这位艺术家有何印象,大多数人都会把它形容成一个幽默、亲切、善交际的人。”科恩说道。然而这种描述并不适合Aaron,它必须要做到的就是形成自己独立的个性。

然而现在科恩还远不能说,他的程序已经具备了一定的智能甚至创造力。“我通过Aaron了解到的唯一东西就是,我不知道什么是创造力,”他说。 电脑人工智能思维障碍思维模式