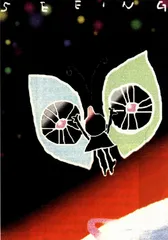

“眼见为实?”

作者:三联生活周刊(文 / 易水)

朋友从国内来信,说他“亲眼”看到了UFO,大家都说这回身边可是有人“真”看见外星人了。我却回信大煞他们的风景,说“亲眼”见到UFO和“真”看见了外星人(或他们的东西)是两回事,这中间还差着一大截儿呢——当然,我不是说这位朋友没看见东西,我是说,眼睛有时也不那么“可靠”。

大约是30年前吧,当我还是小学生的时候,在一本“文革”劫灰中残存的《十万个为什么》里读到了这样一个故事。俄国著名画家列宾晚年创作的油画,人物的面色都严重失真——别人看了是病态的青绿色面孔,在他看却是健康的红润;他不但不接受别人的劝告,甚至还怀疑起自己年轻时作品的色调。故事结论说,老列宾的眼睛在暮年转黄,看什么都红橙色过重,总想用蓝绿色去调和。我那时还很幼稚,但从故事中读出了这么一个从生理转向社会的道理:“眼见”未必是实。这道理,后来多少帮助了我在“文革”中长大。

后来学英文,很惊讶英语中也有“seeing is believing”(通译作“眼见为实”)这样的信念。为什么地球两边的人都更相信眼睛,而不是鼻子、耳朵、舌头或皮肤?比耳朵可信就等于确信?我在英语课上想起这些,还想起了列宾,不知为什么却没有勇气提出来与大家讨论。

在各种感觉之中,视觉是否最可靠?往日的生理学对这样的询问并不很感兴趣,也就少有回答这种问题。通常,我们学到的是:眼睛是收集信息量最大的感官,而且在大脑皮层中,负责视觉的部分面积最大;结论是,视觉最为重要,无论可靠与否。

近来的科学研究聚焦到了身—心交界面,这“重要”的眼睛“可靠”与否,自然而然成了越来越多人士的关切话题。科学的发现告诉我们比“列宾的眼睛”更重要也更普遍的事实。有一位名为James Elkins的学者(也是一位艺术家)曾把有关研究的资料整理出来,归纳说:我们的视觉实际上既不那么“准确—客观”,也不那么“老实本分”。比如,双眼常常可以主动寻找自己感兴趣的东西,无论你当时是否有意(当人走进博物馆参观画展,走在街头人海中闲逛,或仰望云天发愣出神的时候,往往会出现这种情形),这可以说是“主动出击”;又比如,眼睛经常忽略或遗漏一些东西,特别是你平时每每见到的东西、不愿见到的东西、以及特别生疏的东西(如双虹,假太阳等),这很接近古人所谓“熟视无睹”、“目中无人”或“视而不见”;更重要的是,眼睛还常常主动修补视觉画面,让它更完整、更少缺陷——无论这缺陷是实际的,还是眼睛自己有的(众所周知的“盲点”就是一例)。所以,我们看到的世界通常会被编辑得比实际上完美:像自行车轮少了根辐条,报纸上错几个字一类事,不是特别训练或特殊需要,你很少会“看”到,这可以说是视觉的“自满自足”吧。

专家们的结论是,视觉并不是“一部照相机照出一堆东西”这样完全“客观”的过程,更像是一个超级电脑处理着时时发来的光学信息,时时进行着复杂的整合、取舍和修补。每个人的“机型”不同,“处理软件”也不同:你一般情况在眼前画面所看到的或看不到的,和你的兴趣、习惯、生活—文化背景甚至一时的情绪很有关系;而且,这种“主观”的、不尽精确的身心视觉过程,在千万年来的人类进化史上很有意义(想想,你可以从千百个人中一下看到你的情人,也可以根本不费心于那些鸡毛蒜皮的报纸错字和车轮少条的事,生活可以多有效率!)。当然,有时这也会误事,但专门的训练或特殊的实践需要可以多多少少“改进”你的“光学处理软件”,让它在某些情况下更“客观”些。 眼见为实列宾视觉文化