从《吻》到《裸》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

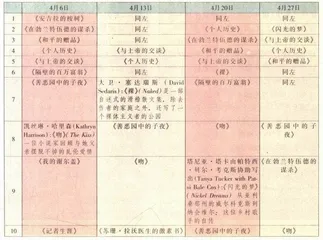

畅销书与排行榜

本期排行榜的特点是上榜新书只有3部,并且没有跨上前六名。其中,《吻》在4月6日是第二周上榜,前一周名列第十二;《裸》在4月13日也是第二周上榜,前一周名列第十四。《闪光的梦》倒是第一次上榜就是第九名,到4月27日第二周上榜就跃居次席了;其成功的原因恐怕是名人效应:读者无疑想了解塔尼亚·塔卡这位乡村歌手的自传故事。书名亦可译作《光盘的梦》,因为原文的nickel 一词,本义为“镍”,既闪闪反光,也是激光唱盘的表层材料。

另外两部新书我们都译作一个字的书名,不但贴切,也合汉语书名习惯。

凯丝琳·哈里森女士回忆起她20岁那年才在时隔10年之后又见到她父亲。一周后她送他离去。“广播系统中响起一个声音,宣布最后的登机时刻到了。我在抽身离开时,感到了他放在我脑后的手正在紧紧地把我拉向他。他的亲吻变了。不再是闭着嘴唇的纯洁的吻。我父亲把他的舌头深深地捅进我的嘴里:湿漉漉的,步步紧逼,不停地探索着,然后才抽出去。随后他便提起他的相机匣,喜气洋洋地走到登机旅客行列的最后,消失到飞机里了。”这就是作者所写的吻——她用一般现在时写出这段回忆,从其修辞意义来看,就是要表现那种永存的效果,从而扣紧了书名。

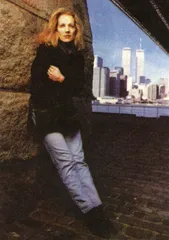

当年,她是个身材苗条,披着长长的金发的大学生,而他则是个矮壮、英俊的中年教士。“在随后的几年里,我每想到那次的吻,就觉得有着一种改变的功能,如同蝎子的尾刺,将麻醉液从我的嘴里传到我的脑里。”事实上这并非有关她的身心的故事,而是有关她的灵魂——一个少女的灵魂和遭到本该是其保护者的人的可怕伤害的故事。作者以潜在的忿恨和哀伤描述了作女儿意味着什么和渴求着即使在完满的家庭中也不存在的爱的少女又有什么样的感觉。她父亲和她在一连串的汽车旅馆中同居之后,说服她住进了他和他新妻子和孩子的家中一间靠近厨房的卧室,而他则是那个小镇上备受尊敬的宗教领袖。这时他对她说:“对你来说已经太迟了。你已经做过了你已经做的事,而且是和我做的。现在你将永远不能再有别人了,因为你无法保守我们的秘密。”这个预言没有实现,因为女作家后来有了自己美满的家庭,就是说《吻》有一个大团圆的结局。

《吻》的作者凯丝琳·哈里森

一个在智力上强大而又具有毁灭性的欲望的父亲要占有一个天真的、几乎懵懂的年轻女儿的故事早从宙斯就开始了(据希腊神话,宙斯曾奸污自己的女儿并使之怀孕)。但哈里森女士把这一古老的父女乱伦故事变成善与恶、生与死、上帝与魔鬼之间的斗争。在她抗争时,他父亲曾强词夺理地告诉她:“上帝把你给了我。”即使在绝望之中,对保护少女和儿童的上帝仍紧紧抓住不放。

作品诚然并不想停留在那些令人震惊的事实上,而是展开了对家庭关系和少女心理的探讨。女主人公的母亲是个自恋的女性,父亲又长期不在家中,这就造成了女儿盲目和绝望的渴求;她见到父亲时有一种迫切的认同和放松感,并发现自己的外貌、动作甚至思维模式的许多方面是遗传而来的,但父亲的那一吻如同把睡美人推回了昏睡状态。作品卓越并令人心碎地展示了青年妇女的无助状态,对性能力和性责任所知甚少的那些人的夜游式品性……无论这部作品是否女作家亲身经历的实事,或者这类事情在美国社会有多少典型或普遍意义,显然作者要揭示的是更深层次的东西:女性在社会及家庭生活中仍是任人摆布的弱者,她们那无力然而是发自内心的控诉和呼吁具有震撼力。

大卫·塞达瑞斯的《裸》包括17篇自述式的散文,其中大多写的是作者稀奇古怪的经历,诸如自愿到精神病院协助工作之类。但最有趣而最终又最伤感的都是有关他的家庭的故事。刻画得最为出色的当属他的母亲。她是天才的喜剧人物,随时都有刻毒的讽刺的言行。例如:她丈夫宣布要把他年迈的母亲接到家中来住,作者就生动真实地记下了她的反应:

“‘养老院怎么不成啦?’她问。‘大家都是这么做的嘛。当然啦,你也可以把她送进宠物乐园去。还可以把她偷偷装上一条油轮,用走私的办法把她运回她的祖国,你为什么不这样做呢。要不就给她雇一个昼夜看护,给她在和平队(按:美国以慈善事业为主旨进行和平外交以扩大美国影响、改变美国形象的半官方组织)挂上个名,给她买上一辆野营车,教她驾驶——我知道的办法多了,只是不能把她接到这个家里来,你懂得吗?’”

从此例即可看出,作品是在揭露掩藏在可笑的外衣下的人性的卑劣。作家曾有过一段搭车旅行的经历,他描述了那些让他搭车的人的古怪之处,把那篇散文命名为《类人猿的星球》;其实,焉知不是在揭示自己的灵魂呢?尽管塞达瑞斯先生每当涉及本人时,笔端总有些闪烁其词。

该书的最后几篇写的是在裸体主义者公园度过的一周。原来,他的男友称他作“一口又大又肥的多毛猪”,他们为此吵了一架,之后他便去了那里,结果看到了在公园中宿营的那些人——主要是些上年纪的人不堪入目的丑陋形体。这里的象征含义十分明显:在人们的楚楚衣冠下正是丑陋的形体,而在丑陋的形体中则是丑恶的灵魂。这也就是该书取名的深意了。

如同一切能够洞察人类丑恶的一面的人一样,大卫·塞达瑞斯先生也有一个艰难的自我认识的过程。该书以写作顺序排列,也显示了这一点:开始还是旁敲侧击,隔靴骚痒,后来便愈益深入,实则在类似黑色幽默的滑稽描写之下,饱含着辛酸的痛苦。仍以他母亲为例,从我们前面的引文中可以看出,她的无情无义几乎到了厚颜无耻的地步,但到她生命垂危之际便可看出,她和她的孩子们在表达自己的感情时其实是多么无能为力,这又是多么可悲啊!由此可见,作家的笑声中也有眼泪。如果说,幽默闪烁着智慧,而滑稽只是粗浅的笑料的话,能够让人喷饭的笑话又能引人深思,又登上了一层新的境界。如果说,由于文化背景的差别,西方人认为滑稽的事情我们不一定会发笑的话,那么,见到人类弱点的悲哀会发人深醒,恐怕是“全球通”了。

《纽约时报书评》非虚构作品排名榜(1997.4.6—4.27)