专业“票友”

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

系列二之一

一个研究服装的人好多年不添新衣服,十几年前的旧衣还在穿,这是不是有点不可思议?“我不扔衣服,而是等待那个款式的第二次回潮。这就得保持体型。我不练健美,而是勇于尝试广告上的各种减肥药(笑)。我用于减肥的花费多于买衣服——人胖了要从头到脚换衣服,考虑季节和换洗的因素,买好几套花上万元不如买减肥茶,几十元顶多百元。”甄祯出语惊人,帐算得也聪明,不过她坚持“减肥”未必是为了省钱。

甄祯穿衣认定黑白灰深蓝墨绿颜色,强调“组合”。咖啡色是她“新开”的系列。“那天朋友送我件咖啡色毛衣我穿上挺好看,于是我就满街找咖啡色裙子。”终于她看到了这条“米奇妙”成人短裙。后来又在“红唇族”减价时买了双咖啡色高筒靴,再后来又添了同色系的大衣和书包。“重新开一个系列要搭好多件衣服。”

这几件咖啡色服饰加上一件紧身的白色纯棉高领衫,使削超短发的甄祯很“潮”。但绝对价廉:“紧身衫50元,发光涂层材质短裙200元,减价靴子170元,一身衣服400元,加上大衣1000元。”

甄祯以服装学院教师这个身份拿到的工资是每月320元,“比国家定的贫困线高一点。”参与电视节目、写稿、画画,能有所补贴。

服装的所有构成部分里,甄祯最认真的是款式。“上衣要么大开领,要么高领,绝不穿中圆领——我瘦,头又相对大些,看起来像大头菜。我大腿不够粗、小腿又不够细,腿也不短,所以认定穿长裤和短裙显得腿又长又直。若穿长裙露一个粗腿脖子多难看,所以绝不穿。”

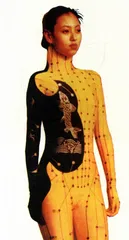

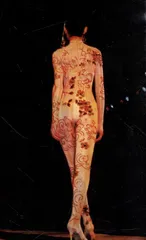

系列二:中国服装设计师过于看重T型台上惊世骇俗的效果

系列二之二

系列二之三

系列二之四

系列二之五

总的说,甄祯穿衣任性自我,不讲品牌。“我很少买什么牌子的衣服。满街看,寻找适合自己的类型。只要喜欢就买,不喜欢的再是名牌白给也不要。和多数女人比,能引起我占有欲的商品不多;所以一旦遇上打动我的东西,当时钱不够借钱也先买下来。喜欢和舒服谁第一?当然是‘喜欢’,只要喜欢,不舒服忍着都行。”

“自己做衣服?以前做,现在懒了。我也答应过给不少朋友做衣服,但人家体型都变了,我的衣服还没影呢。”

“给孩子做衣服?我没孩子,我们家是‘两人世界’。在服饰方面我对我丈夫的影响?根本没有!他是经营计算机的,永远是白衬衫、领带加西服。他还试图让我也‘正统打扮’。我们几次交锋后‘打成平手’,达成共识:自己管自己。他学理工的太务实没一点浪漫。该送花的时候,他说还不如送颗元白菜有用……我?我可能太‘自我’了。”

朋友说甄祯还是能对别人产生影响力的:“那天她一高兴用铁夹子夹着衣服就去上课了,后来一大群学生学她。”

提到她从事的这项工作,她说:“工作?这个词让我想起‘谋生手段’,比较累。目标?我从不给自己画蓝图,不是不能做什么,只是不太想急着往前往上‘奔’。”

事实上,甄祯除了当教师还干着不少与服装有关的事。“她参与电视服装节目的策划、撰稿,恨不能上七八个节日。”她的朋友夸张地笑笑。她还给《时装》杂志做专栏,提出流行主题、画裁剪图和效果图。近期她又帮有关方面做第五届北京服装服饰国际博览会的事。她总是用“喜欢”、“好玩”、“帮朋友,大家高兴”这类语汇解释她做的事。

“我最喜欢干什么?画连环画,画我自己的内心,画我想象的别人的内心。为什么干了服装这一行?那年中央工艺美院第一次设服装专业,别人说画小人(时装效果图)比画连环画容易多了,你还不去试试?那年我20岁了,高考招生的上限,我‘没招了’。一考还考上了。4年毕业后分到服装学院任教。”

如今,甄祯画的“小人”——时装画在业内已很有名气。据说京城时装画两大流派,一派在中央工艺美院,另一派以服装学院的她为代表。

甄祯说她的自我可能和她的“没落贵族”家庭有关。祖辈上有人在“大清朝廷”做官。外公是30、40年代英美烟草公司的总代理,他与外婆曾在沈阳住一所大宅。“我跟外婆一起长大。她的审美观、对事物的看法显然影响了我。她喜欢歌舞升平。家里很容易找到外刊。我在70年代上小学时就看过《Vogue》(一本高档时尚杂志)。她常和我妈评论一件衣服,总要分析适合不适合自己。过去的人都为自己活着,不像现在的人追求流行,但不是为了自己,自己是不是漂亮都得让别人告诉!”

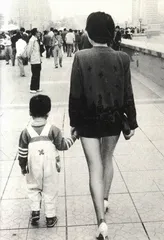

系列三之一:国外著名摄影师马克·马布1993年摄于上海。这种“摩登”让人尴尬

系列三之二

系列三:中国“时尚中人”的尴尬

距离消失的假象让我们的时尚中人,处于尴尬的境地。

首先是消费的尴尬:迅速膨胀的消费欲望与收入,多层次消费需求与并不成熟的市场形成落差。还有服装审美、服装文化上的尴尬:“集体无意识地”对名牌的饥渴与对名牌认识上的混乱,对时尚的渲染与审美教育不普及再次形成落差。

时尚的背后是我们的生活空间、生活理念和生存状态。我们缺的仅仅是一种流行色、一件时尚的衣服吗?其实,尴尬的是我们的生活 时装搭配票友服装