从《晚间的课》到《3001年:最后的奥德赛》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

畅销书与排行榜

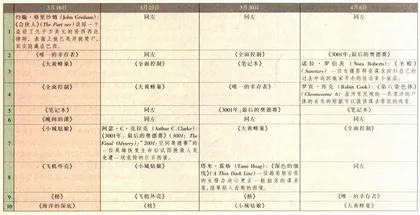

综观这几周的畅销小说榜,与上期变化不大:旧有的仍保持地位,新上榜的书大体上每周一部。新书照例以作案和破案为主。最突出的要数约翰·格里沙姆的《合伙人》,3月16日初次登榜就排名第一,随后的几周仍一直高踞榜首。这个故事的突出之点并不在于血淋淋的警匪大战,而在于作案人是深谙法律的律师,之后又伪装死掉,尸体也被焚,其实隐匿到巴西——简言之,是以情节的离奇曲折取胜,而不是以紧张惊险引入。

在榜上连续6周有名,而且稳定在6、7名位置上的,是梅乌·宾奇的《晚间的课》。在爱尔兰的首都都柏林,有一群认为人们要干脆接受自己命运的人,其中大多是工人。他们决定在地方学校上晚间课程,学习意大利语,以提高自己。这样的主意显然很牵强,但每个来上课的人都有自己的打算,多数人都和追求爱情有关。书中最令人瞩目的人物:一个叫埃登·顿纳,他本是一位拉丁语教师,一心想谋个校长职位,失败之后便组办了这个班;另一个叫诺拉·奥多诺古,人们都按意大利语称她作“夫人”,这位文静的爱尔兰妇女,在西西里度过了26年之后,刚刚回国。8个人物各有各的故事,又都从各自的视角观察别人。他们虽有些波折起伏,但都有了令人满意的结局。当然,除去这些主要人物都善良、值得同情之外,书中也有些“坏人”。全书通过晚间的意大利语课,把各人的感情和期盼完整地组织起来,给人一种印象:仿佛依靠学意大利语这样简单的办法,就能使人时来运转。

在新书中比较新颖的是阿瑟·C·克拉克的《3001年:最后的奥德赛》。这是一部科幻小说。1968年,斯坦利·库希里克的科幻电影《星球大战》堪称一部开天辟地之作,其商业利润后来还涵盖了电子游戏和儿童玩具“变形金刚”等。其实,该电影所依据的故事,就是先其10年问世的描写刚刚开发的计算机和空间技术的科学幻想小说,名叫《2001年:空间奥德赛》。讲的是在公元2001年一艘空间飞船的科幻故事。书名用了“奥德赛”,其用意是要引起人们的联想。

《纽约时报书评》畅销小说榜(1997.3.16—4.6)

如今近40年过去,《3001年:最后的奥德赛》,讲的是在公元3001年时,有一部具有人的外表和智能的超级计算机,名叫HAL,他在飞往木星执行一项使命时叛变,导致飞船上两名船员大卫·鲍曼和弗兰克·浦尔死亡。时隔1000年,到了《3001年:最后的奥德赛》发生的时间,弗兰克·浦尔的尸体在宇宙空间中漂浮了1000年后得以复活,经过一个短时间的康复和接受教育,又可投入工作了。他掌握了叫作“脑帽”的新发明和其他新装备,学会了有关“星城”(来于地球赤道上的一个处于空间的圆环,从那上面向下伸出四座极长的塔)的知识,还钻研了这1000年平淡无奇的社会历史。

在他死去的这段时间里,一块巨石炸毁了木星,把木星及其卫星变成了第二太阳系。一颗叫“加尼米德”(在希腊神话中是个侍酒美童)的木星卫星(即天文学中的木卫三)成了地球人的殖民地,但另一颗叫作“欧罗巴”(在希腊神话中为腓尼基公主,被宙斯化作白牛劫走)的木星卫星,却受到一块巨石的看守。这块巨石既监视人类事务,又刺激生存于冰冻表层下类似植物的生物的生长。浦尔从他的老同事鲍曼(他追随HAL,已经成了在看守“欧罗巴”的巨石内部运转的一个程序)那里获悉:黑色厚板的优胜者们可能已经嫌恶人类,并且正在从事某件肮脏的勾当。小说正是在基于目前高科技成就上的展望和幻想,并与人类前途和命运相联上吸引了美国读者。克拉克先生除去在上述主线上取得成功外,还把更多的内容编织到他的科幻故事中,如幻想中的高科技装备与当前的科技设备作用迥异,但在监狱改革这类问题上虽经伪装却大体相同,此外还有弗洛伊德治疗法、恐怖主义、宗教狂、电脑安全及复杂性等问题。

这部小说自然也引起一些争议,主要是人工智能电脑会不会有人类的良知,从而产生了人类能不能利用和控制自己创造的高科技产品问题。这实际上反映了当前科技高度发展中西方人的忡忡忧心:他们总是担心新的科技成果会给人类带来灾难,与近来由“克隆羊”引起的对未来可能的“克隆人”的恐惧同出一辙。

近期新书点评:

《复杂——诞生于秩序与混沌边缘的科学》

[美]米歇尔·沃尔德罗普所著,三联书店1997年4月第1版,26.00元

此书以人物为中心,描述一些来自不同领域、具不同知识背景的优秀科学家在美国新墨西哥州桑费特研究所研究复杂科学理论的过程。这些科学家坚信,自牛顿以来一直主宰着科学研究的线性简单化思维方式,已不足以解释这个相互关联至深的世界。他们想要回答诸如此类的问题:人类社会的经济现象真的像以往的经济理论所论述的那样均衡、稳定吗?股票市场为什么会在某个日子狂跌?稳定地保持了几百万年的物种和生态系统为什么会在地质期的某一阶段灭绝或急剧演化?生命是什么?生物演化的内在动力究竟是什么?人类为什么要组成家庭、部落、社团、民族和各种类型的社会?

这是一本故事性很强的关于复杂科学的启蒙读物,科学家对复杂科学各领域的探索过程,给我们提供了一种奇妙的境界。

再创未来——世界杰出科学家访谈录

[美]托玛斯·A·巴斯著 李尧、张志峰译,三联书店1997年4月中译本

这是11位活跃在当代科学前沿的科学家的访谈录,他们的课题包括动物行为、艾滋病毒、药品、基因工程、人脑、人工智能、地质考古等。访谈不是对科学问题的解释,而是探讨科研成果对人类社会的深远影响,每一位科学家的独特气质和志趣亦跃然纸上。作者称编写这本书的首要原则是“让读者感到最大限度的惊讶”。

《冒险图鉴——野外生活与生存》

中国标准出版社·人民中国出版社1996年12月第1版,26.00元

该书通过大量插图讲解了野外宿营及野外生存的基本技巧,包括“用木材做工具”、“制草鞋”、“做炉灶”等内容,当然,还有野外生物的识别、看云彩预测天气等知识,书中大量的插图均细致而明确,能让读者一目了然。(振平)

《权力的眼睛》

广锋译,上海人民出版社1997年1月第1版,14.00元

这是一本对福柯的访谈录。福柯是位太深刻的思想家,他的重要著作目前还没有完整的译本给我们,即使有,恐怕也太难读。这本访谈录以相对平易的语言分析了权力以及相关的系统。按福科的观点,权力既生产知识又生产实践,如果拥有权力就拥有话语权威,就可以规定什么是或不是,以及正确的、合理的、正常的等等。他认为,精神病、不规范的性行为以及其它各种所谓的“不正常”事物都无非是被现在通用的权力话语认为是不正常的,到底正常不正常还难说得很,这完全取决于是谁、是什么观念拥有权力。(施武)

《北京西郊宅园记》

焦锋著,北京燕山出版社1996年6月第1版,9.10元

说起宅园,总要首数苏州园林,而该书极力推崇积聚在北京西郊的园林。在西郊,除了皇家的三山五园不论,著名的私家宅园竟有百余座之多,在风格上完全独特于苏州园林。苏州园林多以水景、精巧取胜,而京西园林则以旱景生辉,并开阔,且气派。

清康熙年代后,皇帝每年夏季都要到京西避暑听政,文武大臣为了临朝方便,纷纷在京西兴建宅园,使大小宅园密集此地,其中有大量园林佳作。但是,近一个世纪以来,因历史上的种种原因,很大部分已不再存在,现存的也已不能反映原貌。从这本书倒也还能略知当年的风韵一二。