从《勃兰特伍德的谋杀》到《背离》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

畅销书与排行榜

这一期我们得以从头至尾完整地介绍3月份的非虚构作品排名榜。就我们从《纽约时报书评》这5周的前10名畅销书来看,只有5本新书;其中竟有两本与O·J·辛普森案件有关,连同上期在2月16日初次登榜的《不予考虑的证据》,在榜的13部畅销书中竟占了3本,为23%,如果以50本次(5周各10本)计算,则是11本次,为22%。这样的比例实在惊人。据统计,《在勃兰特伍德的谋杀》已是涉及此案的第60本书了。我们曾经介绍过,1995年一年,美国各电视台几乎每天都有关于O·J·辛普森谋杀案的报道,凡公开审理之际,更是从头至尾现场直播。该案审理结束,宣布将辛普森无罪释放后,由各方知情人撰写的出版物纷纷问世。这些书各执一词,有的摆事实,有的重分析,综观起来,确实能给人们一个全貌。在这60本书中,能够上畅销榜的也不少于10本。自本刊开辟此栏以来,我们陆续作了介绍。值得注意的是,这件轰动全美的名人谋杀案虽然涉及了颇多的社会问题(如种族问题、司法制度、律师辩讼、夫妻关系、名人效应等等),但毕竟是无关国家大计的一桩谋杀案罢了。就这件事写出这么多书,居然还有市场,倒是值得我们考虑的。

《不予考虑的证据》是由洛杉矶警察局调查辛普森案件的两名主要警探汤姆·朗格和菲利普·范纳塔口述,别人记录成书的。该书和其他那些与此案审理有关的当事人所写的书都同样自我标榜、自我辩解或无动于衷。他们向法庭提供他们的调查结果时,时常被打断或受到盘问,在本书中,他们总算能够畅所欲言了,当然他们也对先他们出书的人的某些批评言辞予以反击,例如,他们在一条注释中不惜篇幅地引用了他们致《时代》杂志编者的一封信,答复该刊的一篇报道,指出律师们曾在地区司法局称他俩为“笨蛋和蠢货”。

他们在书中提供了物证、线索和交谈记录,如编号为“3”的“万宝路”烟蒂,是在街门口发现的,编号为“326”的线索,由救护车工作人员提供,还有他们在案发次日和辛普森的谈话记录和朗格在乘车追踪中同辛普森的谈话记录,细心的人自会从中看出破绽。在这些谈话中,辛普森的回答不是莫名其妙,就是离题太远。这和丹尼斯·布朗回忆尼科尔·布朗·辛普森抱怨她前夫的话是一致的:“他榨干了我。他无话可说,却一天到晚支使我。”两位作者还指责检察长马西娅·克拉克,说她置他们提供的罪证于不顾——这就是该书书名的来历。

另一本《在勃兰特伍德的谋杀》的作者马克·弗尔曼也是O·J·辛普森案件的知情人,他是案发后最早赶到现场的警探之一,也是站在原告即被害人一方的最得力的一个证人。

就在他当年出庭作证时,法庭出示了一盘录音带,上面录着他曾41次用了“黑鬼”这个侮辱黑人的字眼。于是,检察长马西娅·克拉克称他是“洛杉矶警方所能提供的最差劲的证人”;而辛普森的首席辩护律师约尼·考奇兰则干脆说他像是希特勒——这一比喻虽受到谴责,其影响却抹煞不掉了,甚至他的日尔曼民族的姓氏“弗尔曼”也被联系到纳粹分子一脉。这样,他们有价值的证人资格就被剥夺了。

如今他的迟到的证词得以披露。最令人触目惊心的是谋杀现场:辛普森的前妻尼科尔·希朗·辛普森及其男友罗·戈德曼被残害现场的血极多,直淌进尼科尔房前石子车道的沟槽内。带血的鞋印有时很完整,一路走到沉重的金属大门,门上也有血痕。据弗尔曼所写,铜把手锁上还有一个血手印。地上的血迹直到邻近的胡同里才消失,据作者分析,杀人犯要么是设法止住了血,要么是进了一辆汽车。随后,在辛普森家中又发现了新的线索:辛普森的福特牌野马型汽车的驾驶座一侧的车门把手上也有血痕,血迹还滴在方向盘、仪表板、座位和车门镶板上;在装有新洗的黑色运动服的洗衣机近旁的电灯开关上同样沾上了血污。

弗尔曼平心静气、有条不紊地按照时间顺序把真相一一揭示出来。他极有说服力地驳斥了辩护方说那只带血的手套是他的栽赃:他根本就没有机会在辛普森的住所那么做。他还坚持说,关键的证据被该案的负责警探所忽视,他的现场调查记录从没人看过,至少是当时没有立即阅读。因此,对尼科尔屋外的血手印(他的一个同事当时也看到了)从来没有加以追查,最终也就消失了。他还在书中写道,在案发次日由菲利普·范纳塔和汤姆·朗格两位警探所做的支离破碎的盘问,实际上给辛普森透了消息,使他想出了不在现场的借口。何况,那场盘问只延续了32分钟。弗尔曼说,他也审问过破坏嫌疑犯,可没用过这么短的时间。

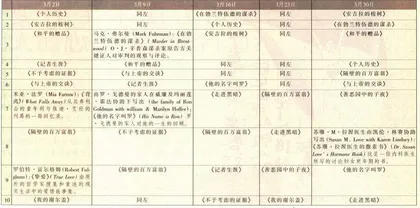

《纽约时报书评》非虚构作品排名榜(1997.3.2—3.30)

他没有不加收敛地嘲讽检察官,他写道,就算再坏不过,他是个辩护方所指责的那样一个种族主义者,克拉克女士也应该设法恢复他作为证人的资格。不过,如果要这位女检察长对一切证据大开方便之门的话,就要追查那不见了的血手印,并继而使她的为首警探范纳塔名声扫地。这种代价恐怕是克拉克女士难以首肯的。

弗尔曼在列举种种罪证时,可以说,是振振有词了,可惜他在自我辩解时,就不那么理直气壮了。他把那使他难堪的录音带说成是移植的,在回答他是否用过“黑鬼”这个字眼时,他予以否定,因为“就我的理解,这问题……指的是张嘴说惯了的。”他肯定地说,在过去10年中,他从没有这样称呼过任何黑人。

至于第三本书《他的名字叫罗》中的罗是何许人,至此已不言自明。罗·戈德曼是尼科尔与辛普森离异后的男友,这次无辜地作了刀下之鬼,算是殉情恐怕也于心不甘吧。

《背离》一书堪称是文以人传的作品。其作者米亚·法罗曾是好莱坞的明星,她丈夫伍迪·艾伦也是电影城的名人。他俩的感情破裂一事,早已闹得沸沸扬扬。法罗的这部回忆录很重要的一部分内容就是澄清他们的关系。

米亚·法罗的故事自好莱坞开始:母亲莫琳·奥苏里万是位演员,父亲约翰·法罗是作家兼导演。米亚19岁时遇上了弗朗克·西纳特拉,后来便嫁给了他。短暂的初婚以60年代从西方物质主义向印第安神庙的飞跃而告终,其具体表现就是“披头士”(“甲壳虫”)的突然出现。1970年,米亚再嫁给钢琴家和作曲家安德烈·普列文;1980年她踏上了与伍迪·艾伦的恋爱之路。她和普列文生了三个孩子,和艾伦又生了一个,此外还收养了10个孤儿。从职业来讲,她作母亲使扮演角色黯然失色。

她为什么对作母亲如此热衷呢?这仍和她儿时的经历有关。她觉得自己的童年在9岁时就结束了,因为她要和小儿麻痹症作斗争。她虽然不久就战胜了病魔,而且没造成肢体的残疾,但留下了心灵上的创伤:她认为自己的少女时代给截掉了,一下子就成了一名流浪妇女,不但追寻着自己的天地,还幻想着永未抵达的童年的仙境。她把自己描绘成具有“骚动、恐惧、失落、孤独和幻灭的内心世界”的人——那种可怕的空虚难以终结,只有用14个孩子来填补。

向往改变生活,对孤儿给予爱和安全,这都是毋需解释的,但在自己的4个孩子之外再收养10个(他们的物质和好奇该如何满足啊!)就实在难以理解了。原来,她就是要填补自己生活的空虚:“我注视着我的孩子们成长,我整理着对他们的记忆。”她是以孩子们作为武器来对抗自己内心生活中的恶魔。

但不幸也就此开始。1992年1月13日,她发现丈夫伍迪·艾伦和她收养的21岁的朝鲜孤女孙怡(译音)·普列文关系暧昧。此后他俩的关系便破裂了,而由于他们在影视界的知名度,此事被媒体曝光,闹得益发不可收拾。

其实,婚姻的失败也是她自己的轻率造成的。她不满20岁时嫁的第一个丈夫就是一个赌徒。她后来在抚育孩子上的乐趣也在很大程度上取代了她在演技上的追求。简言之,米亚·法罗虽然在这部回忆录中没给读者更多的启示,但总算揭示了一位追求家庭生活胜过事业成就的妇女的失落。 勃兰特辛普森o·j·辛普森