科耶幻耶——惊魂世纪末

作者:娜斯(文 / 娜斯)

克隆羊

克隆羊新闻出来的时候,我正好刚跟一位旧日同学恢复联系。她在西岸,我在东岸,时间老是错着,所以所谓的联系,也不过是时时通点E-mail(电子邮件)而已。

因为这位朋友正好是搞生物的,所以我就顺便问了一下她的看法。她给我回的E-mail是,“我觉得很棒,除了给小羊起的名字很恶心。《时代》周刊称这是划时代的事件。它是研究遗传的一种方法,如果你对实验有绝对的遗传上相同的控制,你会作出更好的科学解释。我想好的方面大于邪恶的方面。想想原子能,甚至电力。”

这个回答更让我无言以对了。在逻辑上无可挑剔,只是我所关心的,不在好或坏的判断,而在人类心理的感受和对社会的影响。这当然不是科学家研究的课题,可是,是不是就无需关心?更有甚者,她把复制生命跟原子能甚至电力相提并论,更反映了一种对精神问题的冷漠或者忽视,使我惊觉,我们各自的意识形态已经隔得很远。

电脑专家的宇宙

在纽约又遇到一位科学朋友,这回是电脑专家,尤精网络;上班之余,还维持一个内容丰富的网页,从商业信息到吃吃喝喝到交男女朋友,名目繁多。有一次在向我介绍他的网页时,发泄了一通对美国媒体的不满,说:“我认为电脑网络可以为人做很多有益的事,可是媒体却净是负面的报道。”我觉得他的牢骚很有意思,因为同样的事情,跟我的感觉完全不同。我让他举例说明,他说:“比如好莱坞拍的电影,什么《The Net》,《Disolosure》,都是说电脑引起的坏事。还有媒体对盖茨微软等的报道……”

我的回答是,好莱坞更有靠电脑大赚其钱,《独立日》中的电脑师,更是济世英雄。事实上,如果只看报纸商业科技版,商业周刊和《好运》杂志之类,你会以为除了电脑没有别的事可干了——资本主义社会,经济效益自是巨大的驱动力,所以电脑业发展洪流滚滚,任谁再怎么不满,也是阻挡不住的。风凉两句总是可以的吧。

我的“雄辩”不知是否说服了朋友,但是我想我们的分歧,跟我与上述那位学生物的旧友之间的一样,是出发点的不同——工具理性对人文关怀。

今年1月13日的《时代》周刊封面故事,是商业版以《寻找真正的比尔·盖茨》为题的报道,深入探讨比尔·盖茨的成长、生活、思想,刻划出一个绝顶聪明、争强好胜、充满实用理性的性格。记者描述一次和他共进晚餐,盖茨说:“大脑中的所有形成知觉和情感的神经元都是以一种二元的方式运作的,我们某一天能在一台机器上将其复制。”地球上的生命都是由碳构成的,而电脑是由硅构成的,但那不构成重要的区别。“总有一天,我们能复制自然界以碳为基础的系统中形成的智力。”

他也承认这种想法有点吓人。记者问:或许宇宙还有些更高的意义?“有可能我思故我在,但你无法知道。如果是这样,我得承认,我的宇宙运转得不错。”他笑起来。记者想:这或者是机器不能做的吧——嘻嘻而笑,自得其乐,兴致勃勃。记者于是逼问:难道关于人类灵魂就没有点特殊,甚至神圣的东西吗?“比尔·盖茨的脸突然变得没有表情,语调开始平板……许久,像是机器人传出的回答:‘在这上头我没有证据。’”

是不是就是这种报道,让我的那位同是电脑专家的朋友不满?

记者与盖茨的对话,反映了西方文化中一直并存的两种精神:科学与人文。我的朋友所不满的媒体对于机械文明的质疑,正是建立在后者之上。就从上述的记录看,我们的世界如果完全控制在这种人手中,是否让人有点齿冷?

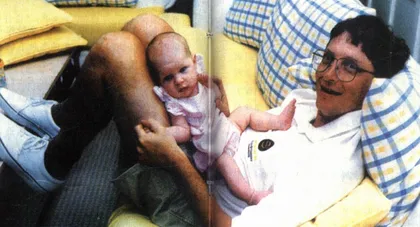

也许因为新生的女儿,比尔·盖茨才开始“更广泛地思考”

不过,盖茨也在“成长”。据朋友们说,他开始更多地“反思人生”和“考虑社会贡献”,也对纯粹智力不再那么迷恋。“我不再像过去那样重视智商。要成功,你还需要知道如何做选择,如何更广泛地思考。”他说。

所以,记者在采访结束后,又通过E-mail送了一些问题给他,技术性的之外,还有针对他说的“心灵没有什么特殊之处”;“看着女儿学会对着父亲的脸笑,有没有改变这种看法(盖茨刚生了个女儿)?”对于技术性的,他很快就做了答复,然而对哲学性的,却不见动静。终于,若干星期之后,回复来了:“分析性地讲,我要说自然界让养儿育女乐多于苦,因为这是物种生存的必需。但是这种经验超乎任何分析性描述……在创造一个复杂的系统上,进化在巨大的层次上超前今天的人类。我们既可以说在某一天我们能搞懂人类心灵并用软件式的语言去解释之,也可以说它是一种不应与软件相提并论的造物,我不认为这两者间是不可协调的。这时,宗教就会被提起了——即使可被科学化解释的事物也仍会有超乎科学的潜在意图。虽然我不信奉宗教,我对人类心灵的惊异与奇妙之感更近乎于宗教性的敬畏,而非冷静的分析。”

比尔·盖茨的确是很聪明的。他也很乐观。然而,在我们的心灵能被软件复制的时代,我们那原版的心又将变得如何?或者,科学的启蒙,是否就能扫清我们心中的一切迷雾?

天门教

正在想着这事,蹦出了天门教。

克隆羊刚震动完,就又来了天门教,让人觉着:“世纪末”真不是闹着玩的。邪教集体自杀的事件以前不少,只是这次特别地有讲究,什么4月接近地球的海尔—波普彗星后面藏着外星船,他们要脱离肉身跑去会合;什么39人合租一华宅,里面却是上下铺的极简单极清洁的集体宿舍:什么四处邮寄录像带;什么谋生方式是设计电脑网页,而且自己就在网上设有设计精美而诡异的网页——“天堂之门”;什么众教徒最爱看的电视剧是专以怪力乱神为娱乐的《Star Trek》和《X-file》,教友中有一人竟曾是其中演员……人民圣殿教的疯狂带有70年代的嬉皮风余韵(诸如逃避到南美洲森林),这回的天门教则批满一堆90年代的文化符号。

事实上,天门教的一堆“说法”并不是什么新鲜事,尤其是关于彗星接近地球,后面藏着一只外星太空船之类的“段子”,在电脑网络世界里已经甚嚣尘上了好一阵,传播的不止天门教一家,说法也各有各的变化。可是,谁会料到蹦出这么几位坚信不移且付诸实践?

让我真正心惊肉跳的,是我还真的认识这么一位朋友,也是我的同学,居然是网上奇谈的跟随者和信徒。此君也不是什么庸常之辈,在美国中西部的一所大学读着生物学博士。然而其人几年前成了一个跟佛教有点关联又不是正宗教派的信徒,吃素打坐倒都无甚可说,只是对其僧不僧、俗不俗的女教主的顶礼膜拜;以及愈来愈邪乎地对外星人、UFO之类话题的迷恋;每每让朋辈惊诧不止,也劝解不动。前一阵子,此君开始上网,一下子更是不可收拾,完全掉入了奇谈怪论的深渊,自己看了津津有味还不够,还要意犹未尽地往别人的信箱里转送。我因知道是那一堆让人哭笑不得的怪论,就根本没读。天门教的事一出来,我回头把存在邮箱里没读的mail取出来一看,果然正是太空船、海尔—波普彗星、着陆运作,等等等等……却不敢打过电话去——一来如果人家还信,任是怎么劝也没用(我试过,结果是先把自己给累感冒了);二来如果此君因此幡然醒悟,那么信仰破灭也是件挺痛苦的事,我也不好幸灾乐祸。

在科学与迷信之间

两位搞生物的朋友,一位对于克隆羊完全是科学的兴奋,另一位则对科学不满,更关心精神探索的问题,却走入了误区——让人垂头丧气的是,这种误区跟我们没有受到科学的启蒙时进入过的几乎一模一样,甚至更糟。

科学越来越进步,人的心灵却未必越来越清明。正像比尔·盖茨也认识到的,科学话语并不是概括和言说这个世界的唯一话语。然而,当宗教情怀勃然而生的时候,现代人的问题是,在科学的无情和心灵的神秘之间,怎样保持一份完整的智性?

对科学质疑,容易被人看成是反智主义。其实,科学绝不等于智性的全部,因为我们是人,不是“深蓝”机。

当一只羊被克隆了的时候,一些人则相信着外星船的来临,如果我们愿意,我们颇可以感觉出一些寓意。对于某些人来说,听到比尔·盖茨说人的心灵可以用机器模仿,知道生命已经可以原样复制,也许逃到另一个世界中去成了更好的选择。

事实上,在科技高度发展的20世纪末,宗教并没有式微,而是更为多种多样,各种东西南北方的邪门歪道也大有市场。

天门教牵扯到的文化符号里,事实上有很多是跟科技文明有关:电脑网络、UFO、太空船、科幻电影电视剧。另一部分则跟宗教和迷信有关:加点儿上帝、基督、加点儿New Age、加点儿轮回再生……在90年代的“模拟真实”的影视幻象里,天门教徒们已经分不清戏内戏外。

可是当我们看着“多莉”小羊的时候,我们不也是真假难辨?

美国的UFO迷们,除了喜欢玩催眠回忆之外,也动不动就拿点科学证据,不是照片,就是录像带。可是,在这个年代,谁还相信照片和录像带?天门教的教徒里,还有一位是因为上网时进了天堂之门的网页,一不留神就掉了进去,从此不归。我不知道我那位网络专家朋友听到这个新闻又做何感想,因为又是关于网络的一则负面新闻。

看来,科学有时不但不消除迷信,还能为迷信帮忙。

在科学与迷信中,经常被忽视的是人。当科学性和神性统治一切的时候,人性往往成了被忽视和牺牲的东西。

“人诗意地活在大地上……”这是一件很难的事情。 科学