’96好莱坞电影话题

作者:娜斯(文 / 娜斯)

新《哈姆雷特》色彩华丽、空间巨大、明星荟萃

好莱坞的电影年是以奥斯卡奖为起始,奥斯卡之后的4月,是各大电影公司最沉寂的时期,没有什么重头戏,而纽约则有“新电影、新导演”电影周,标志着又一轮回的开始。

1996年度电影最大的话题是,奥斯卡奖几乎成了独立制片的一统天下,最佳影片提名中,4部都是独立制片,只有一部(Jerry Maguire)是由大片厂出品。入围的演员,导演,也多是在这些独立制片电影中产生,这其中,又有大半为所谓“外来军团”。如《秘密与谎言》、《钢琴师》、《破浪而出》、《英伦情人》。

下面谈到的几部电影,不一定是“好”电影,而是因各种原因引起议论的电影,其中的林林总总,也算是好莱坞1996年度的立此存照。

《艾维塔》:偶像演偶像

某本杂志上的议论:《艾维塔》好像是两小时长的一部MTV,而麦当娜之所以还没演砸,是因为全片都唱歌,没有一句对话。

《艾维塔》(Evita)已不止是一部电影,而是流行文化中的“一件事儿”。这里有阿根廷的女演员出身的、受大众崇拜、盛年去世的传奇的第一夫人;有百老汇同样传奇的、把任何题材都能给变成流行音乐剧的英国作曲家Andrew Lloyd Webber爵士(《艾维塔》这部电影就是把他的同名摇滚音乐剧搬上银幕);有纯粹美国特产的好莱坞音乐片形式在沉寂经年后的第一次尝试;不消说,这里更有麦当娜,野心勃勃的麦当娜,离经叛道的麦当娜,物质女郎的麦当娜,偶像的麦当娜,演电影不成功的麦当娜,一边演《艾维塔》一边生了个孩子的麦当娜……

艾娃·庇隆是出生在穷乡僻壤的私生子,提着一个皮箱去布宜诺斯艾利斯闯天下,从一个藉藉无名的小演员,成了阿根廷第一夫人,举世闻名的偶像人物,人们永远议论纷纷的话题。麦当娜5岁丧母,也是从密支根小城提个皮箱去纽约闯天下,也成了闻名全世界的偶像人物,人们永远议论纷纷的话题……所以,一部《艾维塔》,人们不知是在看麦当娜演庇隆,还是麦当娜在演麦当娜。这正是电影的卖点。

等到我不得不跑去看这部电影的时候,已经遭遇了无数次艾娃—麦当娜:电视上的广告片,《阿根廷,别为我哭泣》的主题曲,杂志上的麦当娜拍片日记和“庇隆风时装照”,以及时髦人士的预言:“所谓《艾维塔》带动的复古时装潮还没等《艾维塔》上演就已经过时了!”事实上,我觉得我还没看《艾维塔》,就已经开始厌烦这部电影了。

看毕结论?真是两小时长的一部MTV。我完全能想象把它剪短成一部真正的MTV在电视上放的样子,而且,可能更合适。它的整个处理方式,调子,画面,剪辑,都与传统音乐片有所不同,而带有很多MTV的味道。

至于麦当娜,的确比她以往的演技不可同日而语,但也不能不让人认为是拜她演惯MTV之赐。不过,透过艾维塔这个角色,麦当娜第一次展示出一种男权世界中女性的强韧与脆弱的并存,和大众社会中一个偶像人物的同样性质的存在。无论如何,《艾维塔》成了麦当娜的又一次转折点,又一次重新发现自我的实践。不过,虽然金球奖出人意料地给了麦当娜一个音乐、喜剧片类的最佳女主角,奥斯卡却没被麦当娜的攻势降服。奥斯卡一向对音乐歌舞片不感冒,麦当娜的演技也的确够不上奥斯卡的火候。可是,奥斯卡本是跟公关、宣传等等的影城政治很有关系的,麦当娜自可以说,不是她演技的失败,而是竞选策略的失败。

麦当娜饰演的《艾维塔》确实是流行文化中的“一件事儿”

《英伦情人》:异国浪漫

《英伦情人》(The English Patient)是一本获普利策奖的小说,作者Michael Ondaatje出生于斯里兰卡,在英国成长受教育,现在定居加拿大,是“后殖民”一代作家中最新的佼佼者。

“你最恨的是什么?”小说的男主人公问女主人公。“谎言。你呢?”“拥有。当你离开我时,忘记我。”男女主角爱情故事的背景画面,是沙漠——正是赤裸的,难存谎言的,不被拥有的。男主人公在这里探险经年,几乎忘记了那些界定着我们身证的东西——祖先、家国、规范……然而,故事发生的时间却遭遇战争——那最难让我们逃避我们所谓身证的时刻。而在另一时空,在意大利乡间废弃别墅,看护已成了无名无姓、全身烧焦的男主人公——人们称他英国病人,事实上他是匈牙利男爵Almasy——的加拿大护士哈娜,和来自印度的排雷兵基普,以及一个叫卡拉瓦乔的战时间谍,则一起经历了战争的结束。他们的经验与英国病人的回忆交织,形成种种错综的心路之旅。

这是一部复杂的小说,集探险、神秘、浪漫、哲思于一炉,在智性和审美上都予人享受。当它被搬上银幕,却被彻底好莱坞化。虽然小说提供了极有意思的塑造空间,电影却采取了极为传统的表现手法,只能算一部制作精美、中规中矩的好莱坞浪漫巨片。战争、沙漠、爱情、欲望、异国情调……内容繁复,笔调浓郁,让一些影评大加赞美,也让一些观众哭得死去活来。规模、形式、表现,都注定了这部影片是奥斯卡的宠儿。

纽约曾有一次《英伦情人》晚会,请小说作者朗读片断,导演答记者问,及欣赏配乐,等我也想凑凑热闹去看个究竟,发现票早就售光了。和朋友议论这部电影为什么这么受欢迎,据称是满足了纽约人对异国情调的向往和忙碌空洞压抑的现代生活对那种不顾一切的情爱的渴望。我认识两位女朋友被其中的男主角迷得颇为颠倒,还见一位搞时装设计的把家都布置成了电影中的情调。

当莎士比亚遇上后现代

当莎士比亚遇上后现代,罗密欧与朱丽叶是听摇滚乐的迈阿密少年;丹麦王子穿一身酷黑,置身的宫殿亮丽鲜明;理查三世说美国腔英语,还在纽约的街头侃侃而谈。

简·奥斯丁是好莱坞’95年的“最佳编剧”。作品一而再再而三地被搬上银幕。简·奥斯丁得好莱坞青睐是很容易理解的,她的作品有通俗故事的情节和角色,又有通俗故事所难具备的机智、犀利、洞察和复杂;她的时代有着今已不再的社交方式,却又有今天仍然存在的社会问题;阶级、贫富、女性生存……所以,从最通俗的观众到最严肃的批评家,奥斯丁都是个高明的话题。

’96年的古典风潮是莎士比亚。莎士比亚就要麻烦一些,首先他的语言是韵体,华丽辉煌。可是今天的人不易听懂。而且,他的很多剧作是关于历史人物,角色众多,情节复杂,一般当代观众就会感觉困扰了。更不要说他那些大段大段的诗思哲理,然而从戏剧的角度讲,莎士比亚是很能娱人的,性、暴力、悲剧、喜剧、滑稽、肃穆,无所不包;美少女、俊少男、忧郁王子、阴险奸臣,也应有尽有。“莎士比亚首先是个艺人。”用新《罗密欧与朱丽叶》一片导演的话说,“他当时的观众是醉汉三千,打闹的人群、耍熊的、妓女。”如果这话有语出惊人的成分,我们也不得不承认它自有它的道理。

可是新《罗密欧与朱丽叶》变成一种完全是玩时髦的东西。这是摇滚、迷幻、饶舌乐一代的罗密欧与朱丽叶,意大利小城变成了90年代迈阿密的味罗那海滩,青少年帮派不再玩剑,而是弄枪,不穿紧身裤,而是赤膊纹身……结果,莎士比亚也变成了MTV!

英国莎剧演员出身的导演肯尼斯·布莱纳自退出《亨利五世》之后,就几乎成了莎翁电影专家。1993年他把喜剧《Much Ado about Nothing》搬上银幕,显示了莎士比亚可以如何地轻松好看,更让好莱坞乐于投资。到了今年的《哈姆雷特》,他已经可以雄心勃勃地拍了近4个小时长的全本(在纽约等3大城市首先公映,待全国性发行时剪成两个半小时),在此之前还无人做到。中国观众较熟悉的劳伦斯·奥利佛版本《王子复仇记》,也是改编,而不是原版。

如果你对《哈姆雷特》的印象是阴沉的北欧天气,阴郁的丹麦王子,幽暗的宫廷场景,抽象的人生慨叹,那么肯尼斯·布莱纳的新作就要彻底改变你的这种想法。这一个《哈姆雷特》色彩华丽,空间巨大、充满行动,追求视觉效果,小配角全是大明星。这是有血有肉的莎士比亚,是充满能量和活力的莎士比亚,也许,它更是莎士比亚本身,而不是对它的诠释。肯尼斯·布莱纳的演出不消说,绝对显示英国莎剧演员的训练有素,游刃自如。然而正如有评论指出,这样一个哈姆雷特尤其需要超乎演技的某种明星魅力,这却是布莱纳缺乏的。所以,他的表演让人钦佩,却无法让人心醉神迷。

演过教父的大明星艾尔·帕奇诺,别出心裁,干脆从现代讲起,讲自己怎么寻找莎士比亚,寻找莎士比亚的《理查三世》(《寻找理查》《Looking for Richard》)。他的影片一边是纪录片形式,从纽约开始,讲自己如何为排《理查三世》做准备,比如分析剧本,讨论表演,向专家请教,到历史遗迹参观,一边是《理查三世》的故事片。影片在现代与古典风格之间移动,一边是随便的、潇洒的、幽默的游离语气,一边是凝重的、紧张的、激情的,认真的原剧演出,两边的画面、色彩、节奏都不相同,但镜头在两种风格间穿插,却衔接得恰到好处。莎士比亚的剧情一点点向前推动,我们也忽而戏内,忽而戏外,一点点豁然开朗——从戏剧性的意义上,这部电影倒似乎最捕捉到莎剧的神韵,同时也极其娱人。

《被告拉里·弗林特》:情色风暴与话题风暴

港台翻译欧美电影影名,仍然继承30年代上海的传统,完全是随心所欲重新起名。按此惯例,《被告拉里·弗林特》(People vs.Larry Flint)被翻译成了《1997情色风暴》。这部电影在1997,倒是引起一点“话题风暴”。

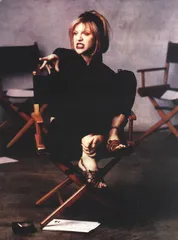

另一位女乐手康特妮·乐芙因《被告拉里·弗林特》(The people vs.lorry Flint》演技受肯定

此片以美国低级黄色杂志老板拉里·弗林特的故事,讨论美国宪法第一修正案所维护的言论自由问题。拉里·弗林特是美国社会的所谓渣滓,所办杂志粗俗不堪,而且拿名人乱开玩笑,惹来了官司,也惹来了对他不满的狂徒开枪,以至变成终生瘫痪。但是,拉里·弗林特认为自己并没有触犯宪法,虽然低级下流,可以遭人唾弃,可以接受社会道德舆论的谴责却还够不上蹲监狱的程度。这案子打到最高法院,最高法院认为宪法第一修正案的确如此,结果,社会渣滓成了社会自由的象征。

米洛斯·福尔曼是捷克移民美国的导演,名作有《飞越疯人院》和《莫扎特》,他的思想背景和艺术背景,都决定了他对这个题材的兴趣和处理方式。除了上述主题之外,他还沿循其一贯对于人性的关注,讲述弗林特与其脱衣舞女出身,后染上毒瘾,患艾滋病而死的妻子的故事,在最粗俗低级的生活形态里捕捉人性的闪光。影片的另一引人注目之处是摇滚乐女星康特妮·乐芙出演弗林特之妻,表演出人意外地受到好评(比同行麦当娜和惠特尼要强多了),让人刮目相看。

奥利佛·斯通是此片的制片人之一。他本来考虑导演此片,但是因为它的争议性,被人劝止,因为近年来他几乎部部影片都引人争议。果不其然,《被告拉里·弗林特》一片出笼不久,就引起了“话题风暴”。虽然刚一开始的影评甚佳,在金球奖上大出风头,却不是人人拥护。老牌女性主义分子葛洛丽亚·斯坦纳在《纽约时报》撰文,抨击此片掩盖了历史真相,将拉里·弗林特美化。拉里·弗林特的《好色客》充满对女性的侮辱敌视变态心理,以及种族主义等等。影片也闭口不提他的前3次婚姻的事实,几乎使人以为这是标准的古典爱情故事。一石激起千层浪,女性活动组织抛出了更多的抨击影片的行动,称拉里·弗林特是“色情法西斯”。媒体也纷纷加入争议,连康特妮·乐芙都要倒戈:“我有点矛盾,因为我是个女性主义者,所以我在很多层面上同意葛洛丽亚的观点。”——虽然话还没说完,就被她的公关人给拉跑了。

《钢琴师》的成功,促成Hoffgott在美国巡回演出场场爆满

公关人员在这种时候是最最伤脑筋的,眼见着奥斯卡的角逐,就在这一片负面声音中给丢了,票房也只见跌不见涨,哥伦比亚公司寄予厚望的“大片”泡了汤!

米洛斯·福尔曼自有他的出发点,既从最极端的例子看一个社会的宽容度,以及人性的复杂——没有十全十美,也没有十恶不赦。而葛洛丽亚·斯坦纳也讲出了被影片刻意回避的历史真相(这毕竟是一部好莱坞电影)。法律保护了拉里·弗林特,舆论遣责了拉里·弗林特,电影浪漫了拉里·弗林特——的确是个能引人争议的话题。

《钢琴师》(Shine):艺术·人·艺术家

David Helfgott少年时代,在澳大利亚小有名气,显示了出众的音乐才能。他获得了伦敦音乐学院的奖学金,在伦敦进修钢琴。然而,中途精神崩溃,回澳大利亚在精神病院中度过了十几年的时光。后来,他开始在餐厅、酒吧中演奏,又认识了现在的占星家妻子,最后返回了舞台。《钢琴师》挖掘了Helfgott的成长历程中,与父亲的关系,构成影片部分的戏剧冲突。Helfgott的父亲因为自身理想的挫折,对儿子严格控制,要按自己的方式塑造儿子的钢琴生涯。他那法西斯式的管教给Helfgott 的精神投下巨大阴影,终于引起他的反叛,离家去伦敦求学。然而,与父亲的关系仍然追随他而去。他苦练父亲最爱的拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲,虽然当年他的老师曾警告过他父亲说这个曲子太难,不宜太早进行。Helfgott在学院的演出上成功地诠释了这首曲子,然而也就在曲终人散之时精神崩溃,为医生宣布禁止再碰钢琴。

所以,他恢复了演出生涯几乎是一个奇迹。他逐渐摆脱了成长过程中的阴暗和痛苦,进入到另一个世界,一个直截了当的,天真的,呢喃自语的,看上去极为幸福,得大自在的世界。

《钢琴师》的成功,促成Helfgott在美国的巡回演出场场爆满,认为这是对生命精神的一次庆祝。可是,乐评人的评论却普遍不以为然,认为他的演出不够水准,只是组织者的做秀。

《钢琴师》讲艺术与人生的关系,艺术家和普通人之间的关系,在艺术中,人的因素是永远不能忽视的。所以,艺术家本身有时会成了艺术本身。这时候,他的艺术又是什么? 麦当娜影视电影哈姆雷特