重访古典

作者:三联生活周刊(文 / 聿之)

“文革”后期,南斯拉夫、罗马尼亚还有澳大利亚的现代绘画艺术都曾在北京展出,但没有多少人注意;“文革”结束后,伴随着高等教育的复兴,诸种现代派的艺术不仅开始在中国流行,而且几乎成了知识阶层教养的一个部分。那时真正意义的现代化建设在中国尚未展开。而今,当中国已在相当程度上融入了世界的现代化趋势之时,公众却开始青睐西方的古典艺术了。有这么回事吗?

1997新年伊始,一场皑皑白雪用圣洁覆盖了这座城市,人们踏着积雪,涌入展览馆剧场观赏俄罗斯“莫斯科国家模范古典芭蕾舞剧院”演出的古典芭蕾舞《唐·吉诃德》。而在以上演西方古典音乐作品为主的北京音乐厅,一月份的31天中,每天晚上都有一场音乐会,双休日则增加一个日场,全月共演出整整40场。中国美术馆则从1月25日起的一个半月中推出来自西班牙的《卡门·蒂森-博恩米扎男爵夫人收藏精品展》。这个美展的副标题是“从苏尔瓦兰到毕加索”,这就是说,它要让观众看到美术史进入现代的历程。但对中国观众来说,苏尔瓦兰的名字比起毕加索要陌生得多,没多少人知道他是与委拉斯开兹齐名的古典主义大师(美术界一般把他译为苏巴朗),因此画展正好是把中国公众从现代引向古典。

值得注意的是,上述这些演出和展览活动都是商业化运作的。一场芭蕾舞的票价在60—380元之间;一场音乐会的票价在30—500元之间(学生场除外);美术馆仅看男爵夫人那70来张藏画的票价是15元。如果这些商业运作都是成功的,那么就可以说中国公众真的有一部分人是需要这些古典艺术的;或者反过来说,这些古典艺术在中国是有有效需求的。

古典主义是文艺复兴的继续和完善。古典主义大师也崇尚古希腊罗马的文化艺术,但崇尚不是模仿,古典主义运动是艺术的一次辉煌进军,是艺术形式凭借“理性”和“自然”的充分展开。

产生于17世纪的意大利的美声唱法促进了歌剧的繁荣,而在18世纪后半期,从意大利歌剧的序曲中演化出来的交响乐正好是我们所说的古典音乐,尤其是早期那些没有标题的交响曲目。这些乐曲在结构和曲式上有严格的要求,它们使传统的和民间的音乐彻底地升华了。

古典芭蕾舞剧《唐·吉诃德》剧照

文学上的古典主义在17世纪的法国形成了高潮,其最主要的形式是戏剧。法国作家高乃依不仅创作了《熙德》等剧作,还为戏剧制订了“三一律”的严格规范,即一出戏只能写一天中在一个地点发生的一件事。

古典芭蕾舞剧的结构很像交响乐,就那《唐·吉诃德》来说,原先塞万提斯小说中的主人公在舞剧中成了十足跑龙套的,但舞剧的结构、西班牙民间舞与宫廷舞的搭配与相互衬托、各主角的单人舞、双人舞设计十分严谨、典雅、完美无缺。

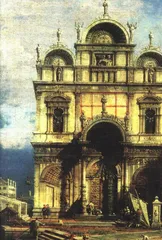

透视是古典主义绘画的“逻辑”。在卡纳莱托的作品《圣马可学园》上,如果不是还点缀着人物和天空、云彩等,几乎就像一幅着了色的建筑蓝图。在三四十公分见方的画面上,我们似乎可以看到教堂正面建筑的每一个细节。在对大自然的描绘中,透视似乎不起太大的作用,但对古典主义画家来说,“不厌其烦的观察”就是一种“推理”。美国画家H.B.琼斯的《青山之夏》画幅巨大(76.5×138.5cm),景致描绘细腻,但整个素描关系非常清楚。这里,大师全身心地投入到自己构造的体系当中,却丝毫没有想到留下个人标记。在古典主义绘画作品中,形象的“逼真度”极高,“笔触”却几乎无迹可求。

古典不同于古代。古代是个时间概念,古典则意味着升华,意味着对时间的超越。在这个意义上说,古典就是经典。

古代希腊不是经典吗?人们一般认为它是。但可以叫作古典的希腊艺术是雕塑和建筑,希腊的绘画则还称不上经典。在文艺复兴运动中,由于像达·芬奇那样的一批艺术家的努力,艺术家找到了透视法、素描关系规范和各种写实的技法,于是三维的世界可以十分“逼真”而合乎“逻辑”地平面化了。

现代主义的艺术已经成功地把古典的艺术概念改写了。印象主义画家攻击古典的绘画专画物体的固有色,比如他们会嘲笑A.比尔施塔德的《圣安东尼瀑布》中被夕阳透射的树叶依然青翠欲滴。在印象派画家笔下,所有景色都无时不刻不发生变化,连晨曦与傍晚的色彩也是不同的。但他们没有想到,在古典主义的画作中,有一种宁静的生活和清醒的理性,固有色正是在时间的流逝中抽象出来的。当印象派画家给我们展示出每一瞬间新鲜的色彩感受时,也让我们看到他们是生活在一些时间的碎片当中的,让我们感受到了他们生活的浮躁与漂泊。当代的思想家不是已经开始向人们抱怨这种生活状态了吗?

一些更极端的现代派艺术抛弃了传统的美的观念,在他们的绘画中有比生活还丑的描绘。他们决心以让人心惊肉跳、惨不忍睹的画面使人惊醒;他们要直接表达对工业文明、都市文明的抗议和呻吟。确实,如果说透视法只是城市化和工业化的美好开端,那么立体主义(毕加索)就把这种文明推演到了极致。但是,这些感性的宣泄并不可能最终地解决问题,在解决问题的时候,我们依然只能诉诸理性,诉诸自然。

卡纳莱托的作品《圣马可学园》:几乎就像一幅着了色的建筑蓝图

也许我们不应该一站在古典主义真迹面前,被它们的逼真和细腻、宏大与悠闲所震撼,便立即说起现代主义的坏话。就像现代主义无法彻底取代古代的艺术一样,古典主义艺术也无法取代现代艺术。现代艺术自有其创造性和独特价值。但或许在这里我们可以理解中国那个开始有教养又富裕起来的阶层对古典艺术的雅好了。

古典主义意味着整体,但这个整体不是浑沌的,而是充分分析了的,是极其精美地构造出来的。这种构造与其说是对自然或城市生活的写真,倒不如说是对一颗更精致、更有智慧的心灵的塑造。没有这样的塑造和训练,人们的眼光不可能有这么敏锐,人们的心理也不会有巨大的承受力和灵活性。人们常说,照相机的发明使写实的绘画几近灭顶。而问题恰好应该反过来想,正是在那个具备了充分写实能力的文明中,那项同等程度写实的技术才被发明出来;最初的黑白摄影所反映的不正是景物的“素描关系”吗?

这个意义上的古典主义是中国文化所缺少的。我们既没有产生过康德、黑格尔式的古典哲学,也没有产生过卡纳莱托、高乃依或者海顿、贝多芬式的古典主义文学艺术。《红楼梦》也许是一个例外,它的宏篇巨制、它的细腻描写令人叹服。但它现存版本的不完整不仅使它的古典主义资格受到了挑战,而且恰好构成了一个象征:在世界日益紧密地结合在一起,而现代生活的节奏日益加快的条件下;在“后现代”和“信息时代”日益成为人们的口头禅的时候,我们还有机会或有必要塑造属于我们自身文化的古典吗?

除了贵族的趣味、爱好和资助以及传统方面的原因,古典主义文化的产生也是与西方统一市场和民族国家的形成同步的,而我们的民族的经济和社会的发展也正处在大致类似的发展阶段上。在这个意义上,我们也会有类似古典主义的需要和追求。对古典风格的绘画的喜好不仅只是城市中有教养的中老年观众或学院派艺术家的特征,从1996年“中国艺术博览会”的情况看,原先以现代派为主要取向的非主流艺术家群体现在也在一定程度上表现出新古典主义的倾向,这与七八年前甚至三四年前是很不一样的。

然而,我们的现代化毕竟不是跟在西方后面的亦步亦趋,我们只能是三步并作两步走,让现代和“后现代”一起化。在这种情况下,竭力追随古典风格,拿出一批极其“逼真”的绘画作品也许并不必要,但不时重访古典或许有必要。古典其实也是“后现代”景观的一个组成部分、一些拼接的材料,或者说它也是“后现代”对话的一方。“后现代”的精神“快餐”尽管热量、营养不缺,却不能满足人们在吃传统“大菜”时那种气氛和意义上的要求。

国内各类企业在经过了十几年的经济改革,经过了充满热情和神奇色彩、又在相当程度上是无法无天的初次创业(原始积累),经过了太多的豪饮欢宴、纸醉金迷和坑蒙拐骗之后;当企业面对更为规范的市场、更严峻的竞争和更多的国际惯例而在考虑第二次创业的时候,是否有一个高素质的管理者阶层在逐渐形成呢?这些管理者的高素质是否必然要求更多的历史—人文内含呢?在现代竞争中取胜的决定因素何在?一个由诸多现代企业的互动所规程的社会是否也要求更多的理性和人文精神呢?所有这些问题和寻求问题解答的努力已经推动了国内文化行业的发展,这个社会的精英阶层在书店、博物馆和音乐厅中寻找着答案,而书店、演出场所则在商业化运作的同时,以越来越深刻而高雅的文化内含充实自己,满足这批消费者的需求了。 唐·吉诃德艺术美术新古典主义文化