读者来信(36)

作者:三联生活周刊(文 / 林泉 高元丁 吴延军 刘铁 孙红 王学权)

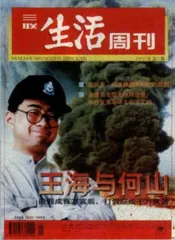

有这么多的假货,所以需要这么多的王海。王海不仅开创了打假方式,而且对我们的打假意识进行了启蒙。发人深省的是:中国为什么非用极端手段才可能制造出效果和效益?

上海 林泉

教室冠名权该不该拍卖?

编辑同志:

最近,上海市一所小学有4间教室的冠名权被“拍卖”出去,4名个体业主经过竞标得以将名字挂在了教室门口。有关部门说,通过拍卖的方式以商家冠名学校建筑物或教室,应该说是市场经济的产物,既缓解了学校的经费困难,又能吸引商家出资助学。只要冠名无伤大雅,又不影响学校贯彻教育方针,就应当得到鼓励。笔者以为,此言似有不妥。

近些年,以大企业家名字命名的图书馆、教学楼在各地大学校园里已是司空见惯,确实也未见什么明显的副作用。然而在中小学以企业家冠名教室和建筑,大家都很谨慎,主要原因就是担心对未成年的孩子造成不良的隐性教育作用,尤其是通过拍卖方式吸引个体业主冠名,带来的负面效应可能更大。

小学阶段是一个人社会化的重要时期,人生观和价值观都在这一阶段开始萌芽,因此,过去不少学校以雷锋、邱少云等英雄人物冠名班级和教室以期给孩子树立道德的楷模。而现在让孩子常年生活学习在标有个体老板名字的教室里,孩子幼小的心灵是否会想:“有钱就是好”,“当个体户原来也这么风光?”

与一些大企业家捐资助学不同,通过拍卖的方式出卖冠名权无疑是不折不扣的商业行为,从根本上丧失了捐资助学的慈善意义和社会价值。因此把教室的冠名权当成一种商品的行为切切不可提倡。

北京 高元丁

让不舒服变得舒服

《生活周刊》编辑部:

作为一个刚到北京生活的外地人,我感到北京无论在市政建设还是居民素质上在全国都属前列,但对北京某些社会服务行业莫名其妙的一些规定却深感不适应。譬如缴纳电话费,北京是长途话费和市话费分开交。每个月我得先到百万庄邮局缴长话费,再辗转到西单的电话局收费处缴市话费,一来一去就得折腾半天时间。

北京这几年来在市容市貌上花了很大功夫,风格各异的高楼大厦一栋接一栋拔地而起,但在市政软件建设方面的改观似乎并没有“携手并进”:装修豪华的饭店与背后的公厕年龄看上去至少相差一个世纪;想做“文明人”,可嘴里的口香糖含过半条街也找不到垃圾箱吐进去;半夜两三点常被街对面拆旧房的汽锤声吵醒;早已修完的马路边,堆着一尺高的土堆,不知是否想要给后人留下另一个“元大都”遗址。

北京是一个古老的城市,也是一个迫切希望走向现代化的城市,但如果不改掉“老北京”里那些不那么让人高兴的东西,恐怕北京就会变得像一些“穿着西装,戴着瓜皮帽”的建筑一样使人不舒服。

北京 吴延军

假唱,只要悦耳

编辑先生:

最近看到一则消息,说南京又发生了一起现场未被观众识破的假唱事件。南京歌舞团的演员乘丹丹,在招待南京两会代表的晚会上被该团业务主任授意假唱一段歌曲《莫愁》,播放的是南京另一位歌手蔡红红的该曲原版带。但是遭到乘丹丹的拒绝。于是,团里安排了另一位女演员假唱。事后,这名女演员得到500元奖金,而乘丹丹受到留团查看的处分。

演艺圈里喊打假已经好多年了,这样的事情也不新鲜,当年陈道明的假唱事件不就是一例?但我想说的是,演员之所以假唱,那是他们还有自知之明,觉得没那亮嗓子就唱不了好曲子,拿别人的磁带蒙钱花;可从另一方面说,我倒觉得有的时候挨蒙比在现场听真唱还好点儿,起码我耳朵没受刺激。有一回,从北京来了一个挺著名的明星团,在体育馆现场表演,上来一位挺有名的歌星,一张嘴就跑调,我们还以为他是跟我们观众逗着玩呢,闹半天是真的,唱的那叫难听。还不如放盘磁带好呢。这不是一样蒙我们老百姓钱吗?我倒不是说假唱就应该,真唱是要有真功夫的,现场不是录音棚,走调了您再来一遍,晚啦。我周围好多人都有这样的感觉:好多现场表演,歌声并不悦耳,只要别让我们知道不是假唱。您说呢?

沈阳 刘铁

关于编辑的联想

主编先生:

上个月我签了一份约稿合同,我是甲方,乙方是一个文化公司。合同内容大致如下:1.乙方向甲方约书稿共20册,每册约5万字,共计约100万字。2.甲方应于1个月内完成并将稿件交付乙方。3.乙方向甲方支付报酬的标准为:每册70元,共计1400元。编书的方法是:准备好剪刀、胶水和旧稿纸的背面,然后以一套书为主,些许资料为辅,开始剪贴。“要特别把开头和结尾改动,人名改变。”这是我得到的特别叮嘱。在编书过程中,我发现我花3个小时才能剪贴好一篇四五千字文章,这是我尽快尽好的效率。“我一个星期就能编好。”那位主编说。“我两天就能编好。”那位文化公司的经理说。我莫名其妙,询问我的师长,师长回答:“你理解吧,他们是做文化快餐,这种书就像街上的盒饭,能满足很多人,你说不合理么?”

这真是合理的。就像白色污染一样有因有果。几天后,我退还了那些书和资料,那份约稿合同我没有撕,当作纪念品了。“编辑”这一职业从此在我心中是幢老建筑了,有那样显赫的威仪,还有一些剥落的墙角。

主编先生,这就是我想告诉您的。

北京 外地人

“偷税之嫌”的“?”

编辑同志:

大年初一的《南方周末》登有一则“时事评点”,说“四川刘晓庆投资发展公司”几年间有数笔巨额松茸交易成交,但该公司注册所在地税务部门却称“没有收到该公司一分钱税款”。《南方周末》的评点言简意赅:“且看刘晓庆这回如何辩白!”

说实话,我对“亿万富姐儿”如何辩白并无多大兴趣,但这则消息还是让我先是幸灾乐祸,继而狐疑,再则悚然。

幸灾乐祸的是这个从来不被冷落的女名人又出了故事。狐疑的是,一个注册公司,一个刘晓庆在书中自称四川对日本的最大松茸出口商,怎么可能经营数年而没有缴纳一分钱税款呢?!我们的税务征管人员难道是吃素的吗?!

于是找资深的税官咨询。税官对我说,税法是严密公正的,公司注册后要在规定期限内办理税务登记,公司经营要定期到注册所在地税务部门交纳税款,税务稽查部门会监督审查纳税情况。结论是在正常情况下一个公司不可能经营数年而不交税。那上述消息又是怎么回事呢?我情愿是事实有出入,情愿是该公司人员神通广大而彻底偷税,但资深税官和我的共同猜测是:这事儿还有背景的吧……

总有一些在正常情况下不可能的事情在发生,正是那些令不可能变成可能的“背景”让我悚然惊心。这些阴暗的背景或黑手正在损害让社会正常运转的机制和规则。

看明星如何辩白是热闹而轻松的事,消灭“背景”、严密体制却是严肃而沉重的工作。

广西柳州日报社 孙红

聂老师,你心虚什么?

三联生活周刊:

前日看新闻联播,其中一条说的是:长春市某中学政治教师聂本国和其他2000名住房特困教师,参与合建住房,从而在春节前夕搬入了新居——这当然是可喜可贺的。然而,面对记者准备好的话筒和摄像机镜头,显然是代表2000名教师发言的聂老师,一番话说得我一头雾水。原话我记不全了,大意是:我现在能住进这宽敞、明亮、舒适、温暖的房子(两室一厅)很高兴,我做梦也想不到像我这样普通的老师能住上这样的房子。

话说得很谨慎,很谦虚,的确符合一个中学政治教师的身份。然而,我却感到莫大的迷惑:这两室一厅(幸亏不是三室、四室一厅的领导干部的超标房)对于聂老师来说似乎带有“夜草”的味道,属飞来横“福”。聂老师约有50岁的样子,教龄大概也有二三十年了吧,单凭教龄去享受两室一厅已不为过,何况建房款还有部分是自己出的呢?为什么普通教师就不能住这样的房子甚至“连做梦也想不到”呢?!他有必要这般受宠若惊、诚惶诚恐吗?

我想,聂老师对自身价值和角色的认识已经定型定位,已经习惯于做一个随时都能对别人感恩戴德的小民了——也许血气方刚的年轻时他不会这样小心翼翼地说话。然而,几十年的艰苦的工作和清贫的生活,他逐渐认同了一条准则,那就是:像他这样的普通教师,只能过着一种低水平的、卑微的生活。

中国的知识分子素以忍辱负重、忧国忧民为己任,正是这种性格和人格的力量,才使得这个阶层在外辱临迫、强权逼压之下,也能坚守民族最后的脊梁和做人最起码的气节。然而,像聂老师这般的忍辱负重,只能被那些不仅自己占据高堂广厦、而且连儿孙的婚房都准备妥当的“王宝森”之流当作懦弱可欺的死老实头——时至今日,经常听到、看到教师、职工、老城区居民的住房困难,谁听说过领导干部的住房困难了?!

聂老师,你的谦虚更像心虚。

江苏省公安厅 王学权