生活圆桌(34)

作者:三联生活周刊(文 / 刘慷 朱波 杜比 田七)

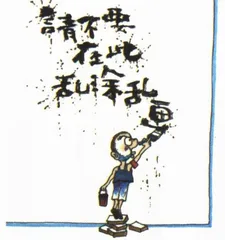

请不要在此小便

文 刘慷 图 王焱

“请不要在此小便”,从胡同里一家饭馆出来,正看到拐角的墙上这么几个字。由于我的思路里本不会出现一堵墙和小便的对应关系,所以觉得受到了打扰,觉得这种提醒有“此地无银三百两”的意思。

“此地无银三百两”,这个典故说的是,如果你不懂常理,缺少人人皆有的“普遍感觉”(common sense),那你就要露怯。通常情况下,没有人会凭空以为地底下埋着三百两银子,更不会琢磨你阿二把它偷走了。对人们不必说就明白的东西,你不要掰扯来,掰扯去,不然早晚要掰扯出毛病来。

我并不是在影射写“不要在此小便”的那位好心人是个阿二,他充其量是想和真正不懂常理的人对话。因为随地小便这种超出常理的事一定在此发生过。我所要强调的是:这种提醒对缺乏“普遍感觉”的人于事无补——他和你在这点上没什么共识——反倒容易让原本活得好好的人瞎琢磨(愣让一堵墙和小便联系起来),丧失了天真,让“普遍感觉”里没有的东西变得普遍起来。不要以为我小题大作。想像一下没有“普遍感觉”的生活吧!“请您从大门出入而不要跳墙”、“请不要将夹在商品条形码中间的防盗芯条扯下,以免带出时防盗铃不响”、“请不要把硬币穿孔、用线拴住,用它一币多投地打投币电话”、“请您用餐后将餐具及餐桌上的酱醋瓶子留在原处,不要随身带走”……够了,这世界非乱套了不可!

如此“不要”下去,“不要”的事情就会没完没了,就会比“要”的还多,一堵墙底下“不要”干的事我们照此逻辑推下去,应不仅小便一项。

我们并非一味地不要“不要”,“不要”本意是在常识的基础上提醒那些容易被人疏忽的事,比如“不要疲劳驾驶”、“不要大声喧哗”(这样的提醒不会出现在酒吧间里),但那些向我们普遍感觉挑衅的“不要”的出现,真不是好兆头。

那位好心人可能要问我了:那你遇到随地小便的人该怎么办?

这个问题我回答不了,我想总该有点办法,但不是由我来操作。一定让我表态的话,我只好说我会闭上眼捂着鼻子跑得远远的,而绝不会上去劝他“不要”这样——和没有“普遍感觉”的人较真儿是一件十分危险的事——更不会去牵累那堵无辜的墙。

装修后遗症

朱波

把我的两居室装修过后,我就开始犯病。

第一是头疼。来家作客的朋友都要对装修品评一番,他们多是特有品味的人,先说我的装修毫无个性,缺乏创意;接着说我的装修工艺粗糙,原料也不考究。他们有的说“立邦”漆好,有的说英国墙纸好,恨不得劝我重新来一遍。

这些意见,我装修之前已经征求过,但并无时间和精力去认真比较,而提供意见的朋友们并不能彼此说服,待我装修过后,他们有了开现场会的地方,这让我头疼不已。

第二个病症是吃不饱。我家的厨房经过装修成了个明亮的殿堂,不锈钢的色彩让人眼花,这使得我的饮食结构发生了重大变化。以前,我爱吃炸、煎、红烧之类的东西,尤其是肉。现在,女主人说,那些东西油烟气太重,会把厨房弄脏,所以不肯做那类吃食,总拿青菜对付我。她恨不得吃生的,偶尔动火炒一下,也选择那种两分钟就熟的玩艺儿。以往我最爱吃的土豆肉饼也不许我自己做了,那要用平底锅煎,现在她让我改吃煮土豆。此外就是吃大量剩菜,女主人把厨房里动火视作不得已而为之,剩菜不倒,总往微波炉里一热。总之,装修过后,我的饮食水准大幅度下降。

第三是便秘。厕所吊顶,安置浴缸,再把洗衣机往里一放,马桶周围只有立足之地,而我入厕时总希望能有一个宽松的心态,坐在马桶上能翻翻书报。现在,我一进厕所就感到压抑,生怕碰撞到什么东西,在马桶上坐一会儿就出来;出来又觉得肚里还有存货,就再回去,如此重复,坐在马桶上的时间倒更长了,但那种闲在的感觉消失了。

第四是多动症。装修,有时就意味着把不齐整的东西藏起来,但因为地方小,总有各种东西会无意中又露出来,比如常用的剪刀、酒瓶、拉力器等等。我是随意的人,现在则要随时注意把用过的东西放回原处,这就养成了多动症。更可怕的是,我每想起那块漂亮的装饰布后面是个难看的暖气管,一大堆零碎的东西被藏在表面极整洁的屋子里就有些作贼心虚。因此就免不了动动这儿动动那儿,生怕有什么不该暴露的东西破坏我的“家居环境”。

第五是压抑症。装修过后,我并不如别人所说那样感到舒适,而是觉得我所住的地方太小了。因为小,装修布局上要有巧思,而这些巧思让我更觉得自己所住的地方太不人道,它减少了随意性。因此,我便梦想能有更宽大的住处,这想法令我倍感折磨。

名字问题

杜比

一个有学问的人,最近生了个孩子,他给孩子起名叫“杰瑞”,这是个洋名字。我问他为什么要给个黄皮肤的人起个洋名字,他说出一番道理,说名字只是个符号,最好没什么意义。如果起汉人的名字,那个汉字必定会有什么讲头,一有讲头,这名字就难起了,他还说了“能指”和“所指”之类的术语。

我明白他的意思,他怕他给孩子起名叫“杰”,那别人就一定按杰出人物的标准去要求他;起名叫“瑞”,又像祝他的孩子吉祥如意,太肤浅,所以索性叫Jerry。

这个名字起得有些逆潮流而动的意思,因为现在好多人都愿意让自己孩子的名字更有讲头。我曾经在北京一家“正名居”干过,那是个专给人起名字的地方,掌门的老者说,名字要合五行八卦,否则就一生不顺,他给公司起名,给小孩起名,也给成人改名,生意挺红火。

老者总爱念叨易经、小学、训诂之类的东西,他曾跟我说:你在这儿跟我学,就当是念研究生了。

他那儿的顾客一大半是给孩子起名,报上生辰八字,老人就看看其中是否缺了五行中的什么,如果缺水,就在名字里加上点水,如果缺金,就在名字里加点金。他给一个小姑娘起名叫“雪雍”,的确又有讲头,又好听。但男孩子在这里常会遇到麻烦,比如他给个小子起名叫“德庸”(老人坚持用双字起名),孩子的爸爸就不大愿意;孩子的爸爸叫“建国”,建国的儿子叫“德庸”显得老气,“德庸”该是“建国”的爸爸才对。

我在“正名居”干了一个多月,目睹了人们对名字的虔诚态度。我坚信,孩子们应该有个好名字,因为我大学时的一位老师给我留下了很深的烙印。

那时,我们学校最出名的教师是启功先生,第二有名的是杨老师,教法律概论,他的名字是“伟”,由此,他招来不少学生的注意。名字除文化的意义之外,还当注意读音。

但如果一味地这样讲究下去,就又会有麻烦。最近,我认识了一位姓“艾”的朋友,我问他贵姓,他说:“艾”,他说以前他回答这问题总说:我姓艾,后来不得不渐渐省略“我姓”这个主谓语,直接念出“艾”字。

听他这么一说,我不禁忧心忡忡,那姓焦的人该有多大的麻烦呀。名字怎么起还好办,姓氏可不能乱改。

煞有介事

田七

前段时间报纸上有一个关于体育解说员的讨论,中心内容是应该有更多的解说员像电视台的H一样,有更多更内行、更专业的冷静话语和更富有激情的“球进了”,为球迷们服务。而像电视台的H那样以高声快嘴说遍体育无生手的泛泛而谈,则难以让层次逐渐提高的球迷和体育迷们产生更多的兴趣。

这是一次煞有介事的讨论:在逐渐深入的过程中,球迷们把自己厚此薄彼的情绪扩大化了,对H的新解说方式总结成一种风格,甚至要冠以“大师”的级别称呼,让人觉得H在荧屏前笑咪咪地讨人喜欢的自然形象好像是不应该、不自然的。

这种煞有介事产生的别扭我每天都能感觉到,就像我的五官一样,我知道它们是每时每刻都存在的。但这一天,我突然觉得我的唇角很突出,照镜子一看才知是上火了,是烤羊肉串吃多了的原因。

前几天又看到《新闻联播》中有一条:一个9岁的南非小姑娘在万米高空的飞机上上厕所时,被机舱内外的气压差紧紧吸住,机长只好把飞机紧急下降4千米,然后把飞机降落在一个最近的机场上。电视里小姑娘获“救”后身体无恙,只是眼睛里还透着一点惊吓。波音公司宣布因此要对卫生间的马桶作更深入的调查和研究。

我问朋友对此有什么想法?他笑着说:机舱内外的气压差加快我排空的速度。我想真是的,谁会认为自己会被飞机上卫生间里的水冲走呢?这也就是《新闻联播》播的一条异闻而已,一笑而已。《新闻联播》认真地播出了这条异闻,一下让人觉得它严肃的面孔外,还是亲切和富有幽默感的。

这也是一次煞有介事。这样的煞有介事是我们日渐发达和丰富的脑力创造的成果,它有助于我们生活情趣的增多和生活水平的提高。

所以我并不是反对“煞有介事”一词通常所描写的那一类事情,而只是想煞有介事地说一说。

现在有朋友到我家去玩,我一般都会嘱咐一句:来时给我打一个电话。虽然我平常没事就在家呆着,在家没事就在屋里瞎转悠,看家里什么地方还有没发现的宝贝,因为没女朋友也就没有什么不方便的。但是你要是来我家之前还是打一个电话的好:哪怕我先烧一壶水准备为你沏茶,猜猜想想你最近和你以前的事,也是从容的。

因为我们的生活和以前不一样了,那时没电话,我在大雪天骑自行车将近一个小时到你家,没碰到你。心想这狗日的,也不知上哪去了。

现在的情况是花样忒多,让我们更有事儿做。 装修