编辑部原班人马——贺岁片挑战春节晚会

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

40岁的冯小刚在过去的一年里不大“顺”。他主演的(爸爸)、《过着狼狈不堪的生活》被“搁浅”。对于可能再火一把的《万事如意》,他们低调:“那不过是一篇命题作文”(刘君梅摄)

5年前系列电视剧《编辑部的故事》以针砭时弊的内容,诙谐幽默、平民化的风格在全国赢得不错的口碑。5年后,该剧原班人马再次走进北京电视艺术中心摄影棚,制作该剧的特别篇——’97新春贺岁片,3集电视连续剧《万事如意》。该片每集制作费用20多万,尚在拍摄中已有包括北京台在内的近30家省级电视台购买了’97春节期间的播映权,拟安排在除夕夜或大年初一播放——一年中的“白金时段”引得广告商趋之若鹜。

电视剧《编辑部的故事》余热尚存?贺岁片《万事如意》能否让观众一见钟情?

当年家喻户晓的电视剧拍续集,并采用“贺岁片”这种中国大陆从未有过的新形式,这两点无疑都是“新闻点”。而记者更关心后者。贺岁片能给电视观众带来新刺激吗?5年后重新为编辑部“捉刀”的冯小刚显然也是对这种新形式更有兴趣,也更有信心。“你是第一个问我‘会不会继续写贺岁片’的,好多记者都问我‘会不会继续写《编辑部的故事》’,”冯小刚接受记者采访时说:“给北京电视台以及各省台的‘长春藤剧场’生产一部喜剧贺岁片是郑晓龙的主意,大家商量,最后选定以《编辑部的故事》作载体。因为这部片子5年前影响挺大的,而且剧中的几位演员在观众的心目中印象也比较深,他们近年在影坛也较活跃;因此拍一个3集的贺岁片,讲热热闹闹的故事,尤其在春节期间播出就更合适了。贺岁片出现在我们的电视上,我觉得这和晚会过多过滥不无关系,这种新形式或许能让大家换换‘口味’。”冯小刚在分析这部片子可能获得成功的因素时,除了提及《编辑部的故事》的“余威”,还特别谈及大背景——“春节期间晚会相对集中,近期又是电视剧的滥季。”相比之下,作为编剧的冯小刚对这部片子的剧本并不那么自信:“由于这是《编辑部的故事》的特别篇,因此就要求保留该剧的原汁原味,我自然还是编剧。但5年前写完《编辑部的故事》后,出了很多这类片子,我都没有参与,我自己拍片子去了。我后来拍的片子没有这种调侃的风格了,比如像刘震云写的《一地鸡毛》,还有我刚拍完的王刚的同名小说改编的《月亮背面》。因此我担心还能不能找到那种语感、那种风格。”另外,《编辑部的故事》以针砭时弊见长,而在以团圆、喜庆为主题的贺岁片中,“编辑部”犀利的特点将会被弱化。该片1996年岁末开拍,时间较仓促。不过,冯小刚还是在众人的鼓励下找回了自信。据悉,这部贺岁片主要以6个人物的“性格落差”展开情节。

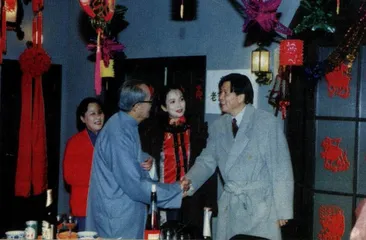

《万事如意》剧照,香港演员万梓良在剧中扮演戈玲的香港表哥 (北京电视艺术中心提供)

如果说以前的《编辑部的故事》是“戏抬人”,如今的这部贺岁片可以说是“人抬戏”。葛优饰演的冬宝和他的编辑部同事们如今可是妇孺皆知的人物,众星贺春符合老百姓在春节时特定的口味。

葛优是近年走红的演技派演员。可圈可点的有《活着》、《大撒把》、《围城》、《秦颂》,而真正让百姓记住的要数《编辑部的故事》中的李冬宝。“冬宝,想什么呢?”“想戈玲呢”——这段台词被广告商拿去借用,竟使一种火腿肠“窜红”。当然,为一根火腿肠忘了爱人不过是葛优式的幽默,在贺岁片里,李冬宝的戏将是为爱情找一个真正的答案。爱管闲事的牛大姐是另一个“经典人物”。扮演者上海艺协的童正维,在55岁时因扮演了牛大姐而成为“银屏新星”。童正维和先生一起去瑞典讲学,归期未到,听说“编辑部”要拍贺岁片急着赶了回来。

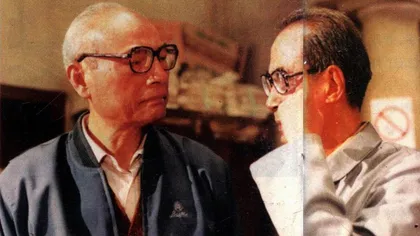

北京人艺的两位老艺术家张瞳、吕齐在《万事如意》中继续演绎凡人小事(北京电视艺术中心提供)

老实小气的编辑刘书友,善解人意的陈主编仍由北京人艺的张瞳、吕齐扮演,两位老艺术家仍继续演绎他们的“凡人小事。”

冯小刚说,贺岁片应有时效性,而人物定位是平民化——平民化的故事、平民化的身份。

侯耀华把《编辑部的故事》里面那个“人世”的余德利演活了,再拍《万事如意》他自然高兴,但也冷静地意识到:“伴随着电视台的增多以及电视节目的增加,观众的欣赏水平也随之提高,我们面对的观众已不是5年前的观众了……”

导演赵宝刚也对媒体表达了“谨慎的乐观”:“回到‘编辑部’这个老地方来,心里特别高兴,创作热情也挺高。不过老百姓也不要期望过高,我们只是希望拿出一部热热闹闹的作品来给广大观众拜年。”

不过,娱乐圈和传媒界都敏感地意识到这个“拜年动作”非比寻常。

国外流行的贺岁片能医治中国观众的“节目综合症”吗?

谁还敢对电视观众说“锁定频道”?

拍电影也好,拍电视也好,“贺岁片”在国外非常流行。在中国大陆,贺岁片《万事如意》的策划郑晓龙是第一个吃螃蟹的人。“美国每年都有‘圣诞贺岁片’,香港的春节也有圣诞贺岁、春节贺岁。春节是咱们中国老百姓非常重要的节日,而这个节日过去电视台播出的多半都是晚会,大大小小各种形式的晚会,除此之外就没有新的形式了。我觉得咱们也该有贺岁片。跟朋友们念叨这事,他们都赞同,很多家电视台也对这事表示特别欢迎。这样就和冯小刚、梁左、李晓明商量,决定把《编辑部的故事》作为载体,拍一个春节贺岁的故事献给观众。”

作为《万事如意》的策划人,郑晓龙表示:“如果这部贺岁片比较成功,那么以后每年我们都一定要做这件事。‘中心’可以每年向全国各地电视台提供这个片子,这样也打破了每年春节都是晚会节目的单调形式。”

提到和晚会们的“撞车”,郑晓龙说话很客气:“不是说晚会不好,而是说电视节目应该丰富多彩。有人说,这部戏会与春节晚会叫板,我认为完全不会。向全国各省级电视台提供这个片子,各台可以根据实际情况来安排这部片子的播出。另外,这是电视剧,它跟晚会又是两个类型。我们只是希望贺岁片将来能固定在春节期间的一个(电视节目的)栏目里,我想我们不做这件事,别人也会做的,这是一个方法问题。”

此前郑晓龙主持的“长青藤剧场”已从北京电视台始,在全国30多家省台站稳脚跟,利用这张网,贺岁片将以相当可观的规模占领除夕和大年初一这样的“白金时段”。拍贺岁片的电视台显然是放弃了一年一度的春节晚会。仍在那个时段直播传统晚会的电视台无可避免地要经受相当一部分观众“喜新厌旧”的考验。换言之,多年来“唱主角”的联欢晚会将不可避免地受到挑战。

大年三十儿,一家人一边包团圆饺子吃年夜饭,一边看电视直播的春节联欢晚会,与银屏上的影视歌唱曲艺明星们同喜同乐——80年代中期开始,中国百姓渐渐约定俗成了这样的守岁方式,有学者还真的称之为“新民俗”。业内人士保守地估算,中国有9亿电视观众,那台晚会的收视率无疑是一年中的峰顶。这些都让晚会的策划制作者们在体味极大的成就感之后,也体味到了“高处不胜寒”。每年春节过后,大大小小的媒体都会竞相刊登人们对“当今晚会”的评价,中国大多数观众是宽容的,但总有“一针见血”的,令编导们一年比一年心慌。终于,人们渐渐地懒得评了。这也是自然的事,也许人们已经找到了比看晚会更有趣的家庭娱乐方式;也许观众更成熟,只把晚会当一个热闹的背景尽享天伦之乐,而不再为其内容和质量患得患失。但对于被众人“架起来”的晚会制作人来说,无人喝彩甚至也无人喝倒彩,“哀莫大焉!”

一家广告公司在北京、上海、广州、厦门等城市的调查表明,葛优在中国男演员中人缘最好。他为银城王啤酒做的广告片将和贺岁片同时播出

电视节目究竟能给节日带来什么?

’97春节前,北京电视台生活频道的导演张彭龄先生就此话题制作了一个特别节目,让4位报刊记者各抒己见。此节目将于春节前夕播放。

记者大都对贺岁片这种新形式抢着表示热烈欢迎的态度。有位仁兄却出语惊人:“你们老说观众‘吃腻了’,要‘换菜’,我认为该换‘厨师’。我们不少文艺工作者拿观众口味变了作自己低水准的借口;拿形式旧了为内容陈旧甚至空洞作借口——拍不出好电影就提国外大片如何‘大制作’,唱不出好歌就赖‘包装’。也许老百姓还想看晚会,只是那么几个人搞了10年的晚会,已拿不出象样的‘菜’!”

记者赞同这位仁兄对内容的重视。不过仍十分在意“形式”。形式感、仪式感,这对任何一个民族的任何一个节日都至关重要。圣诞节要圣诞树,情人节要玫瑰花、感恩节有火鸡、中秋节有月饼……而每个时代又有最适合它的形式。我们告别了中国传统的“糖瓜祭灶”,也在不久之前告别了爆竹贺岁,曾经众望所归的春节联欢晚会历经十年也由“新桃”变成了“旧符”。现在电视节目主持人流行这样的开场白“请锁定XX频道。”这其实是一厢情愿。遥控器握在观众手里,30个以上的频道过了一遍仍没找到可心的,还有最后一条路——关机。“厨师”们别再浪费资源了,动手前先弄清楚观众要的是一盘杂烩还是一碟泡菜、一杯鲜榨汁什么的。或许大家还想吃饺子,只是想换换馅儿。要紧的是别把刷锅水当老汤端上来。 郑晓龙春晚春节影视编辑部的故事中国电视剧喜剧电视剧万事如意喜剧片冯小刚