众说纷纭的夏商周断代工程

作者:三联生活周刊(文 / 李红平)

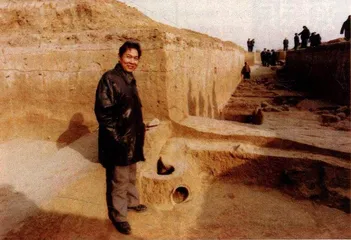

北京房山琉璃河西周燕都遗址发掘工地

为了填补断代空白

几乎每一个中国人都知道,中国是有着5千年悠久历史的文明古国,华夏文明是人类历史上起源最早的文明之一。可中华文明到底起源于何时,却没有几个人能够作出比较确切的回答,因为连历史学家们也不清楚。

当我们沿着源远流长的历史之河上溯到它的源头时,看到的是为云遮雾掩的一片苍茫。翻开二十五史的第一部——《史记》,查一查《十二诸候年表》,才知它是从公元前84年开始的。在此之前的《三代世表》,则没有明确编年。《史记》的前3篇《五帝本纪》、《夏本纪》和《殷本纪》也只是非常模糊的记述。

纲纪三代是无数历史学家的梦想。自司马迁以后,历代都有许多学者试图推定共和元年以前的编年。西汉末年刘歆的《世经》即是一例。但他们都只能以传世文献中的苦干记述为依据,且不免含有主观推想的成分。以致众说纷纭,莫衷一是。

更有甚者,许多人干脆对五帝及夏、商的存在表示怀疑。其代表就是本世纪二三十年代以顾颉刚、钱玄同为代表的疑古学派。他们认为,关于五帝及夏的传说是历史上“层累地造成的”,是后代人的编造。他们甚至断言“东周以前无史”。

直到今天,一代又一代中国人从历史教科书中读到的,也只是诸如“黄帝是传说中华夏族的祖先”,“大约公元前21世纪,夏朝开始”等模糊不清的描述。即使是这个“前21世纪”也有争议,有人说是20世纪、还有人说22世纪、23世纪。庐山真面目依然没人知道。

因为中国只有公元前8世纪以后的编年。

1995年,中国科技界的领导人宋健访问埃及,参观了古埃及卢克索遗址。他看到了埃及古代史的确切纪年表:3200BC一2700BC是粗估,孟菲斯时代(2750BC)精度为数10年,赫利波利斯时代(2400BC一2375BC)精度在10年以内,2280BC—1786BC精度已为数年。而1991BC—1780BC精度为±6年。可以说,埃及古代史的断代已经基本解决。古巴比伦的断代也取得了较高成就。

而同样为四大文明古国之一的中国,尽管有着极为悠久和辉煌的史学传统,有着“三代以上,人人知天文”(顾炎武)的天文学传统,以及非常丰富的文献资料和考古成果,可在古代史断代的研究上还基本是一片空白。

正是由于缺乏比较确切、科学的年代框架,使国外很多人对中华文明的认识大打折扣。英国人罗伯特在其1993年版的《世界史》中说:“一致公认,中国的文明史从商开始。长期以来这是研究中国历史的基础。因为中国只有公元前8世纪以后的编年,没有更早的像埃及一样的纪年表。”美国人斯塔尔的《世界史》中也说,中国的古代文明比美索不达米亚晚,是受到后者影响而发生。中国古代史断代研究的欠缺使民间纷纷有人自制上古年代表。作为黄帝故里的河南新郑曾自制黄帝纪年历,广东某公司印制的纪年表定夏为2205一1766BC,曾广为传播。

这一切都令宋健感慨不已。1995年9月29日,宋健召开座谈会,提出“夏商周断代工程”的重大科研课题,指出要以自然科学和人文、社会科学相结合,兼用考古学和现代科技手段,进行多学科交叉研究,将夏商周时期的年代学进一步科学化、最化。1995年12月21日,李铁映、宋健主持会议,部署课题的组织领导。会上成立了夏商周断代工程领导小组,国家科委副主任邓楠为组长,国家自然科学基金会副主任陈佳洱为副组长。聘任中国社科院历史所所长李学勤、考古所研究员仇士华、北大考古系主任李伯谦、中科院院士席泽宗为首席科学家,并成立专家组负责科研工作,李学勤为组长,仇士华、李伯谦、席泽宗为副组长。

经过专家组的紧张工作,六易其稿, 1996年5月15日,由李学勤、仇士华、李伯谦、席泽宗执笔的《夏商周断代工程可行性论证报告》在项目论证会上获得通过。从5月17日至7月26日,工程设置的第一至第八课题的可行性报告,也先后通过了专家论证。至此,《九五》国家重大科研项目——夏商周断代工程开始全面启动。

工程的可行性及目标

对于距今已有四五千年的那段历史,怎么可能确定比较精确的年代?记者就此采访了夏商周断代工程首席科学家、北大考古系主任李伯谦教授。

李伯谦说,夏商周断代工程是一项系统工程,广泛涉及历史学、考古学、天文学和测年技术等学科,需要这些学科的专家改变自我封闭状况,彼此合作,联合攻关他举了一个对武王伐纣年代研究的例子:武王伐纣,以周代商,使这一年成为商周两朝交界的年代。确定这一年代,在商周历史编年中占有特殊地位。目前对这个年代有30多种不同的看法。最早可以早到公元前1127年,最晚可晚到1018年,上下相差100多年。要想确定到底是哪一年,就需要各学科专家的共同协作。

考古学方面,原先已经发掘了西周文、武王分别建立的都城遗址——丰、镐遗址。应在进一步开掘的基础上,确立有关考古文化分期。

文献学方面,《淮南子》中有“武王伐纣,东面而迎岁,至汜而水,至共头而坠,彗星出,而授殷人其柄”的记载。《国语》中也有“昔武王伐纣,岁在鹑火,月在天驷,日在析木之津,辰在斗柄,星在天鼋,星与日辰之位,皆在北维”的记录。应对其可信性进行考证。

天文学方面,在古书中有关天象的记载已经考证其可信性的情况下,利用天文历法知识,对天象出现的可能性年代进行推算。

古文字学者将对周原遗址出上的有字甲骨,全部拍摄放大照片,重新系统整理,选出可供测年的典型标本。

在以上研究的基础上,科技测年学者将对有字甲骨标本、先周文化标本和丰镐遗址标本进行碳14测年,并对照高精度树轮校正曲线作匹配拟合,研究确定各期相应的历法年代,再与历史的研究分析和天文历法推定结果作比较研究,就可以判定武王伐纣的历法年代。

至于夏商周断代工程的目标,李伯谦说,要想测出全部精确年代是不可能的。因此,专家组对目标作了实事求是的估定。其目标是:

1.两周共和元年以前,包括西周早中期和晚期前半各王,确定较准确的年代。2.商代后期,从商王武丁到纣,确定比较准确的年代。3.商代前期,提出比较详细的年代框架。4.夏代,提出基本的年代框架。

1999年,专家组将开会制订“夏商周年代表”,在该年9月召开的相关学会上公布。

非理性情绪会构成学术障碍吗

对夏商周断代工程,社会各界并非一片赞扬之声。就是在被很多媒体报导为对之表现出极大热情的北大,我也了解到颇多微辞。

记者去北大历史系采访,才得知该系除了一两个人外,绝大部分学者都没有参加该工程。当记者询问一位中国古代史的负责人,堂堂北大历史系,对如此重大的科研项目,反应却如此冷漠,是否表明学界对该工程存在较大争议时,他笑了笑表示否认,说这项工程主要由考古学者来做,与历史学没多大关系。可我们都知道,该工程研究的成果最终是要形诸历史的,况且专家组组长李学勤就是历史学家,怎么可能与历史学没多大关系呢?

记者私下了解到,有很多专家对该工程有不同看法。一名历史学博士说,中国上古史研究错综复杂,很多课题是在短时间内根本无法解决的,比如对古代史料的可信性研究,就是一个非常复杂的课题。《淮南子》是西汉时编的,离商周已有近千年历史,书中所载史料,哪些可信,哪些不可信,都需艰苦的分析鉴别。如书中所载武王伐纣时彗星出现,其可信性姑且不论,假定是属实的,可有学者就武断认为它是哈雷彗星,因为据计算,哈雷慧星在那段时间里曾出现过。但据中、朝、日三国的历史记录,平均每3—4年就有一颗肉眼可见的慧星出现,有的也很亮。而哈雷慧星有时并不很亮。因此,是不是哈雷慧星需要严密的比较论证。这些研究都是需要时间的。现在却要求在短短3年内全部完成.则其得出的结论的可靠性不能不令人怀疑。

很多学者都对该工程中所包含的过多非学术性因素提出批评。中文系一年轻教授说,学术研究要求必须保持客观公正、实事求是的科学态度。可该工程的源起在很大程度上是为了说明中国文明并不比埃及、巴比伦晚,这种非理性情绪可能会构成对学术独立性、自主性的障碍。

中文系一博士生导师说,我们不能说这些研究没有意义,它本应是一项长期、扎实的基础研究。现在却定出未经科学论证的时间表,仅仅为了向国庆50周年献礼就强求在3年内完成,是很不科学的。

是非功过,且待后人评说

针对学界的诸多非议,李伯谦说,对一件事情有争议是很正常的,没有争议则反而不正常了。他说,不管怎样,目前该工程已经全面启动,并于近期内取得了两项重要突破:

其一,对偃师商城的研究有重大进展。目前已可肯定,偃师商城是商灭夏后兴建时间最早的城。通过对其实建年代的测定,即可得出商王朝开始的基本年代,并确定什么是夏文化。

其二,琉璃河西周燕都遗址的发掘工作取得重大收获,获得了一大批丰富的实物资料,采集了大量测年样品。尤其重要的是在一座大型灰坑中发现数十片占卜过的龟甲腹片,其中3片上刻有文字。有一片上刻有“成周”二字。“成周”是周王朝于西周初年营建的陪都。由于成周一名出现在西周初年,具有明确的年代学标尺,这就为确定该片卜甲和与之共存的其他遗物的上限年代提供了直接证据。

出师告捷,大大增强了学者们完成该项工程的信心。李伯谦说,他能做的,就是尽量使该工程具有较高的学术价值。至于是非功过,则只有留给后人评说了。 考古李学勤李伯谦夏商周断代工程