诺贝尔奖:带我们走过了100年?

作者:三联生活周刊(文 / 张钰)

诺贝尔的遗嘱及其执行

1896年12月10日,阿尔弗雷德·诺贝尔在意大利北部的海港城市圣利摩的家中,因脑溢血突然发作去世,当时身边没有一个亲友。

这位伟大的发明家留下了355项发明专利和设立一个奖金的伟大设想。关于诺贝尔奖的最初起因是1893年1月,诺贝尔在写给苏特勒夫人的一封信中提到,他计划设立一个奖金,授予“推动走向欧洲和平化最大一步的男人或女人”。他最早的设想,这个奖是面对欧洲的。在几个月后起草的遗嘱中,他提到要给苏特勒夫人的奥地利和平协会一笔慷慨的馈赠;同时还要提供几项奖金,每3年一度奖励那些理性和科学的成就,包括推动建立一个欧洲法庭的努力,以及确保奖金授予那些最够格的人士,而不论“是瑞典人还是外国人,是男人还是女人”。在他于1895年11月27日签署的最后遗嘱中,以上一些条款都去掉了,提出把奖金“发给那些在过去一年中使人类受惠最大之人士。”把奖金分成物理、化学、生理学或医学、文学和和平5份。

诺贝尔的遗嘱执行人是他的年轻助手拉格纳尔·索尔曼和青年工程师鲁道夫·利列奎斯特。在执行诺贝尔遗嘱过程中,他俩面临许多难题。

诺贝尔在遗嘱中给予亲友很可观的馈赠,但是将遗产的较大部分作为五项奖的基金。这部分遗产当时的价值超过了3千万瑞典克郎,相当于现在币值约10亿瑞典克郎,如此巨额的捐款不但引起他亲属的争议,而且遭到各国政府的质疑。诺贝尔的财产散布在许多国家中,每个国家都有不同的法律,他的亲属尽了最大的可能来阻止这个遗嘱被法律承认有效。此外,当时的瑞典国王奥斯卡二世认为这个遗嘱“不那么爱国”,也极力阻止它的执行……

最后,两个执行人还是克服了重重困难,使各有关方面同意接受诺贝尔遗嘱的上述全部条款,于1900年成立“诺贝尔基金会”作为“诺贝尔奖”的基金管理机构。1901年12月10日,诺贝尔逝世5周年之际,首届诺贝尔奖颁发(每项奖金为15万8百瑞典克郎)。其奖金经过不断升值,至今年,单项奖金已高达740万瑞典克郎(约合900万人民币)。

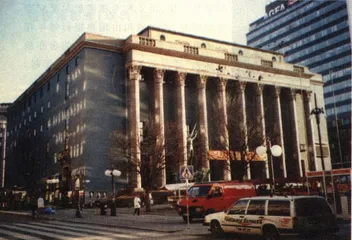

瑞典皇家科学院:诺贝尔化学、物理、经济学奖在这里评出

诺贝尔奖的评选和颁授

《诺贝尔基金会章程》(以下简称“章程”)对遗嘱中有关部分进行了必要的阐释,补充了技术性的条款。章程于1900年6月29日由瑞典国王批准,此后根据执行情况进行了多次修改。根据章程,诺贝尔遗嘱4个颁奖机构被认定为:瑞典皇家科学院,卡罗林斯卡医学院的诺贝尔大会,瑞典文学院(即遗嘱中的“斯德哥尔摩的学院”)和挪威诺贝尔委员会(原称为“挪威国会诺贝尔委员会”)。各颁奖机构分别制定有关专项细则,各自负责专项诺贝尔奖的评选和颁布,设立专项“诺贝尔评奖委员会”负责初选工作(挪威诺贝尔委员会不另设初选机构)。并选出委托人组成诺贝尔基金会的理事会。

1968年,瑞典银行成立300周年之际,决定设立“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济科学奖”,委托瑞典皇家科学院作为颁奖机构,选出一个专项的“评奖委员会”,遵照诺贝尔奖的有关规定进行评选和颁奖工作,每年按专项诺贝尔奖同等金额颁发,所需费用由瑞典银行每年存人诺贝尔基金会的帐户。该项奖金亦被简称为“诺贝尔经济奖”,从1969年起,每年与其他诺贝尔奖同时颁发。

诺贝尔奖的评选规则为:每年度诺贝尔奖候选者的提名于当年2月1日前截止,逾期的提名被列入下一年度。并非任何人都有资格作为诺贝尔奖提名人,自我提名申请也不被接受。例如,诺贝尔物理奖和化学奖的提名人资格是:1.瑞典皇家科学院院士;2.物理奖或化学奖的诺贝尔委员会委员;3.诺贝尔物理奖或化学奖得主;4.瑞典、丹麦、芬兰、冰岛或挪威大专院校的物理或化学教授,或斯德哥尔摩卡罗林斯卡医学院教授;5.瑞典皇家科学院所选择的至少6个大专院校中具有类似职务的人士,以照顾到不同国家及其学术中心的分布;6.瑞典皇家科学院认为适于邀请作为提名人的其他科学家。每年9月,诺贝尔基金会发出提名次年诺贝尔奖候选者的邀请。

被提名的诺贝尔奖候选者的成果,必须是以书面形式发表的。由于许多重大成果并非在一年内就可以确认,诺贝尔遗嘱中规定的“过去一年中使人类受惠最大之人士”的时间限制条件被适当放宽,在章程中被阐释为“最近的成就”或“最近才显示出重大意义的老成果”,但死者的生前成果不予考虑。除和平奖可以提名团体候选者外,其他诺贝尔奖候选者都必须是个人;而且由于每项奖金至多只可由3名得主分享,所以每项被提名的成果也至多只能归3个候选人共有。近年来,每年被提名的各项诺贝尔奖候选人都高达百人,各科学奖甚至超过200人。

各诺贝尔委员会和评奖委员会于每年2月1日起开始进行初选工作,并于同年早秋向所属的颁奖机构提出有关推荐人选的书面报告;不过,从1970年起,文学奖的评委们得各自提出推荐报告,时间为6月中旬。各颁奖机构一般在10月评出并颁布当年的诺贝尔奖得主,最迟不得晚于11月15日。颁奖机构有评奖的最后决定权,可以推翻诺贝尔评奖委员会全体一致的推荐,并且不接受任何上诉。所有的评议和表决纪录都予以保密,只公布最后通过的颁奖决定。对于颁奖结果所引起的争议,各颁奖机构及其成员都不予置评。如果获奖者拒绝领奖,或者在次年10月1日前未能按基金会的要求兑取奖金支票,奖金都将自动并入主基金。

每年12月10日,隆重的诺贝尔授奖大典分别在斯德哥尔摩和奥斯陆两地举行。和平奖得主由挪威国会主席在奥斯陆市政厅举行的仪式上授奖,其他奖得主由瑞典国王在斯德哥尔摩音乐厅举行的仪式上授奖。诺贝尔奖每个得主除了得到一张奖金的支票外,还得到一张奖状和一块塑有诺贝尔头像的金质奖章。

诺贝尔奖:各方非议的中心?

斯德哥尔摩音乐厅:每年的12月10日,瑞典国王在此为获奖者颁奖

自诺贝尔遗嘱中有关设奖的部分公布起,来自各方面的非议就不曾中断。著名的瑞典社会民主党领袖卡尔·布兰庭就曾认为,诺贝尔以金钱授奖的主意是“资本主义骗局”。有趣的是,这位社会主义者后来出任瑞典首相,与担任各国议会联盟秘书长的挪威人克里斯琴·兰格分享了1921年和平奖。

在被委托的颁奖机构内,最初也发出过拒绝接受这项额外任务的强烈反对意见。瑞典文学院的两位院士曾发表声明说,接受此项任务将可能冲淡人们对固有职能的重视,使文学院变成“一种具有世界政治色彩的文学法庭”。实际上,这也是后人不断提出的主要指责之一。

诺贝尔奖的颁奖结果更是各方非议的中心,围绕和平奖得主的争议最大,其次则是文学奖,各项科学奖相对平静得多,但也远不是无可非议。

1.和平奖

最令挪威诺贝尔委员会难堪的,恐怕是以下的问题:在女性本来颇占优势的和平事业中,为什么女性获奖如此之难?和平奖女得主如此不成比例(不足1/9)?

在诺贝尔的心目中,他的老友苏特勒夫人显然是他设立和平奖的首选。作为以《放下你的武器》闻名于世的反战作家,作为冲破奥匈帝国军国主义传统的奥地利和平协会创始人,作为国际和平运动领袖们尊称的“总司令”,苏特勒夫人本来就有足够的资格。然而,在1901和1902年,她甚至不在评委会的决选名单上。具有讽刺意味的是,分享1902年和平奖的两位瑞士人艾列·杜康默和查尔斯·戈巴都是国际和平常设局的荣誉秘书,而苏特勒夫人却是荣誉主席。1903年,因为绝大多数和平运动领袖的支持,评委会总算将她列入决选名单,但她还是落选了。1904年的奖金授予国际法学院,简直就像是有意羞辱她,因为她过去曾经向遗嘱执行人强调过,根据她对诺贝尔的了解,他只想把奖金颁发给个人,多亏担任评委的挪威著名作家,1903年文学奖得主边尔生的不懈努力,62岁的苏特勒夫人才终于在1905年获奖。

第二位女得主产生在26年以后,那就是美国社会学家简·亚当斯。自1916年起,亚当斯女士就因领导国际妇女大会反对当时方兴未艾的第一次世界大战而不断被提名。1917年的奖金授予红十字国际委员会;1918年底,一战的西线已经停火,但评委会宁愿得主空缺。1919年的奖金保留到次年,然后授予了发起“国际联盟”组织的美国总统伍德罗·威尔逊,随后几年的获奖者也基本是积极参与国际联盟活动的各国政治家。1923年,评委会的顾问再次推荐亚当斯女士,以威尔逊总统为首的很多著名人士也都支持提名,但评委会却坚持“宁缺勿滥”的既定方针。这位争取和平自由妇女国际联盟(WILPF)的创始人后来4次进入决选名单,又4次被淘汰。人们曾推测,原因恐怕是多数评委对她反对美国参战一直耿耿于怀。1931年,71岁疾病缠身的亚当斯女士总算名至实归。但遗憾的是,与她分享奖金的,并非她的反战老同事并继她担任WILPF领袖的美国历史学家兼社会学家埃米莉·伯尔奇女士,而是在一战中曾经强烈谴责亚当斯一类反战人士的美国哥伦比亚大学校长尼古拉斯·巴特勒。这种组合似乎更像一种讽刺。

伯尔奇女士还得再等15年,好在她活到了94岁。1946年,这位和平老战士终于得以分享奖金时已是79岁!

50年前的评委会文件现在已经公开,不如上述3位女士幸运的女性候选人有6位。更令人诟病的是,其后的女得主更间隔了30年,尽管从1948年起就有了第一位女性评委,而且她在30年的评委生涯中的后10年担任了评委会主席。

1976年,虽然获奖的两位北爱尔兰妇女是最年轻的和平奖得主,但并没有改变以往平均每15年一位女得主的周期;1979年,印度修女特丽莎获奖,这个周期才开始大大缩短。

1981年,联合国难民高级专员公署第二次获奖,而著名的瑞典女政治家、女权活动家、裁军运动领导人阿尔娃·缪达尔却再次落选。极为失望甚至愤怒的挪威人掀起了一场群众运动,募集了6万美元作为“挪威人民奖”赠给缪达尔女士。1982年,80岁的缪达尔女士得以分享和平奖的殊荣。

许多政府领导人的获奖则似乎轻易得多。1906年,美国总统西奥多·罗斯福因签订了一些和平协议而获奖。此后获奖的还有:美国总统威尔逊(1919年),瑞典首相布兰庭(1921年),英国外相约瑟夫·张伯伦和美国副总统道斯(1925年),法国外长白里安和德国外长施德莱斯曼(1926年)……。此外,有些获奖的政界领袖因负有战争或暴力行动的责任,更遭非议,如:美国国务卿基辛格(1973年),埃及总统萨达特和以色列总理贝京(1978年),苏联总统戈尔巴乔夫(1990年),南非非洲人国民大会主席曼德拉和南非总统克拉克(1993年),巴勒斯坦主席阿拉法特、以色列外长西蒙和总理拉宾(1994年)。

1961年,反对南非白人种族主义政权的黑人领袖、非洲人国民大会主席阿尔伯特·鲁图黎被授予保留的1960年奖金,成为和平奖历史上的一个转折点。从此,民族运动、人权运动逐渐成为评委会关注的重心,因而也不断遭到质疑:和平奖是否应该介入各国的政治或民族纷争?这是否有违诺贝尔设奖的初衷?被质疑的得主包括:苏联“氢弹之父”、人权活动家萨哈罗夫(1975年),波兰团结工会领袖瓦文萨(1983年),流亡海外的达赖喇麻(1989年),缅甸全国民主联盟主席昂山素姬女士(1991年),危地马拉土著人权活动家里古伯塔女士(1992年),东帝汶独立运动国际发言人拉莫斯-奥尔塔(1996年)。

斯德哥尔摩音乐厅前的精美雕像

2.文学奖

文学奖女得主的比例比和平奖更低,不到总人数的1/10。这个问题虽然颇遭女性学者非议,但不是热点所在,对文学奖的非议主要在于两点:一是“疏漏大”,二是“政治化”。

关于“疏漏”批评也有两类:一是具体提出“被疏漏者”,二是泛指“被疏漏地区”及其语种。

在不同时期,国际上的批评者都提出了一些“被疏漏者”名单,其中有许多公认的世界文学大师,中国读者比较熟悉的主要有:托尔斯泰、哈代、左拉、易卜生、斯特林堡、高尔基、卡夫卡、弗洛伊德、詹姆斯、斯宾塞、瓦莱里、乔伊斯、布莱希特、马尔罗、格林、庞德,等等。

在93位得主中,73位是欧洲人或流亡的欧洲人——其中瑞典7人,其他北欧国家共8人,前苏联3人(得到官方作家协会认同的仅1人)。17位来自使用欧洲语言的其他地区——美国(7)、智利(2)、危地马拉(1)、墨西哥(1)、特立尼达和多巴哥(1)、澳大利亚(1)、南非(1)、以色列(1)。非欧洲语言的仅5人——印度人泰戈尔(1913年)、日本人川端康成(1968年)和大江健三郎(1994年):尼日利亚人索卡因(1986年)、埃及人马哈福兹(1988年)。因此,文学奖的国际性受到广泛质疑,亚非人称之为“欧美文学奖”,苏联人称之为“西方文学奖”,美国人称之为“欧洲文学奖”,其他欧洲人则对北欧得主过多颇有微词。

“被疏漏地区”的较大语种有:中文(汉语)、印地语、波斯语、土耳其语、印尼语等。中文为世界最大语种,使用者超过世界总人口的1/5,但中国人至今榜上无名,这至少被国人看做是最大的“疏漏”。中国老一代的作家中,林语堂、巴金、丁玲、沈从文据说先后曾被提名,却都不曾进入决选名单(据说,老舍曾有希望在1968年与川端康成一争高下,因为老舍于1966年自杀身亡一事,当时并未报导。瑞典文学院那年决定在亚洲作家中评出一人,老舍是热门人选,委托瑞典驻华使馆落实他的情况,才知早已身故)。很多人认为,巴金、丁玲、沈从文的早期作品,至少不在美国畅销小说家赛珍珠女士1983年的获奖作品之下;尤其那些作品竟然主要基于她在中国生活的素材,更令国人感到忿然。

被作为“政治化”典型的,主要是几位与前苏联和东欧形势有关的文学奖得主:无国籍的前俄国流亡作家布宁(1933年)、芬兰作家西兰帕(1939年)、冰岛共产党作家拉克斯内斯(1955年)、被看作苏联持不同政见作家的帕斯捷尔纳克(1958年)和索尔仁尼琴(1970年)、被看做苏联御用学者的肖洛霍夫(1965年)、智利共产党诗人聂鲁达(1971年)、美籍波兰流亡作家米沃什(1980年)、捷克流亡诗人塞费尔特(1984年)、美籍苏联流亡诗人布罗茨基(1987年)。

最严厉的批评者认为:在东、西方对抗和冷战中,文学奖的颁发一直是为西方集团战略服务的文化工具。

3.科学奖

有关科学奖的争议虽不时传出,但远不如和平奖或文学奖那么激烈。本世纪的伟大科学家基本都榜上有名,哪怕是最挑剔的批评者也提不出几个像文学奖中那么一致公认的“被疏漏者”来。有数的几个如:吉布斯(美国物理学家兼数学家、化学热力学创立者之一)、威廉·汤姆生(英国物理学家、开尔文温标创立者)、李斯特(英国外科医生、外科灭菌术发明者)、平卡斯(美国生物学家、口服避孕药发明者)。争议的热点多在一些已获奖成果的“被疏漏者”。

比如,1987年,物理奖授予“在发现陶瓷材料的超导性方面有重大突破”的两位合作者——前西德的乔治·贝诺兹和瑞士的亚历山大·缪勒,而公认的“被疏漏者”是美籍华人朱经武。贝诺兹和缪勒是该发现的最初突破者,于1986年初发现了绝对温度30K的超导陶瓷材料,使传统的超导理论受到严重冲击,但朱经武小组的突破更为重大,于当年底合成出绝对温度90K以上的超导陶瓷材料,则是对传统理论的致命一击。如果没有后一项突破所引起的轰动,该项成果在第二年获奖的机会就小得多。因此,得主名单公布前,朱经武甚至被许多人评估为该成果的首选。对于朱经武没能成为第三得主的原因,比较倾向一致的评估是:由于在朱经武小组正式发表消息的前后,另有一中国小组和一日本小组也公布了类似的结果,尽管一般认为后两者的结果都是基于从朱经武小组中私下泄露出去的信息,但并没有任何确凿证据。评奖机构为了避免卷入这种多国荣誉纠纷,只好忍痛割爱。无论真相如何,人们都对朱经武“被疏漏”感到遗憾。

类似这样的“被疏漏者”,还有1993年的医学奖“被疏漏”的核酸一电子显微专家周芷女士。与朱经武一样,周芷也是美籍华人。

诺贝尔奖权威吗

诺贝尔奖遗嘱所指定的评奖机构都并非国际性权威组织,也不可能囊括所有相关领域的专家。评选结果无非是一家之言,偏差以至偏见都在所难免,挪威诺贝尔委员会只有5人,瑞典文学院院士也不过18人,瑞典皇家科学院院士最多也不足百人。人数越少,评判结果当然就越容易受极个别人的意见所左右。和平奖只要有3个评委形成多数就能决定取舍,难免偏差最大,或者说更易偏离世所公认的看法。

从客观上说,诺贝尔遗嘱本身就是一人之见,且有些定义又太过粗略。尤其文学奖颁奖标准只有“具有理想倾向的最优秀作品”一句,且不说文学上的“最优秀”从来都是“萝卜白菜,各人所爱”,并无统一标准,这“理想倾向”更是可以任人各取所需,“救世济民”的宗教情怀是理想,无神论的共产主义也是理想,维护现存秩序万世不变固然是理想,反叛现行制度标新立异又未尝不是理想。文学奖有史以来的争议主要就是由此而起。“理想倾向”最初被瑞典文学院的主流派诠释为正面歌颂“忠于王权、祭坛和现存秩序”的“高尚和纯洁的理想”,因此,像托尔斯泰、易卜生一类“宗教怀疑论”或愤世嫉俗的文学大师,理所当然不够资格。此后,有研究者指出,诺贝尔自己就是这么一类人物,于是强调“独立”和“个性”的倾向又占上风。

此外,信息传播和交流的不便,也对早期评选对象的广泛性和适时性带来极大的限制。更何况社会、文化、语言方面的差异,也不是在短期内能够消除的障碍。诺贝尔奖评委也是生活在一定社会中的个人,他们的观点也不可能不带有个人的好恶和社会的偏见。

无论如何,诺贝尔评奖机构从来都只是独立的学术性组织,历代诺贝尔评委基本上还是本着个人良知来进行评奖工作的,没有任何证据证明他们服务于任何利益集团。而且,他们的评奖结果也在不断进步。

例如,和平奖的前60年得主中,只有一位非西欧北美人,而且还是担任国际联盟主席的阿根廷外交部长拉马斯(1936年),以及3位长寿的妇女;而后36年中,非西欧北美人已达23位,女得主也有6位。

针对文学奖的评选结果,国际上也有些人对数百名各国文学家和比较文学家进行过多次问卷调查,调查结论大同小异,即2/3的得主被认为够格。瑞典文学院负责人表示满意,认为是“相当合理的打分”,公正地看,多数人也会满意这个分数。

诺贝尔的遗嘱

“我其余的全部可变卖财产应按如下方式处置:资本——由我的执行人投资于安全可靠之证券——应成为一个基金,其盈利应以奖金形式每年分发给那些在过去一年中使人类受惠最大之人士。所说的盈利应均分为五份,分配如下:一份应授予在物理学领域里作出最重要发现或发明之人士;一份应授予作出最重要化学发现或改进之人士;一份应授予在生理学或医学领域里作出最重要发现之人士;一份应授予在文学上创作出具有理想倾向的最优秀作品之人士;一份应授予为各民族间的兄弟情义、为取消和削减常备军、为召开和促成和平会议做了最多或最佳工作之人士。物理学奖和化学奖应由瑞典科学院颁发;生理学或医学奖应由斯德哥尔摩的卡罗林斯卡学院颁发;文学奖应由斯德哥尔摩的学院颁发;和平卫士奖应由挪威国会选出的一个五人委员会颁发。我的明确愿望是:颁奖不考虑候选人之国籍,不论是否斯堪的那维亚人,最够格者获奖。” 诺贝尔诺贝尔奖