专家和老农谁是赢家?

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

忍一忍,你也能够创造奇迹

去年美国报纸几乎同时报道了一件事,再次显示出长期投资的魅力。

一位老太太用5千美元炒股票,5千元最终变成了2千万。

老太太的名字叫安娜·谢柏,曾是一名税务机关职员,尽管有法律文凭,但因为机关歧视妇女的作风得不到提升,只能拿3150美元的年薪。1943年退休后开始投资股票,当时她50岁,到101岁去世时,她留下了2千万美元的遗产。

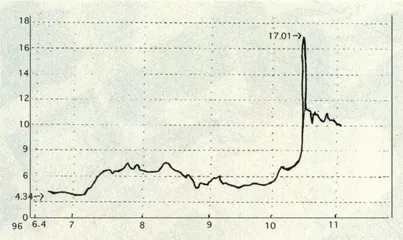

“东北电”走势图

这一切都有据可查。1953年,她花6千美元买的Schering Plough公司的500股股票,经过多次送红股及拆股后,已经变成36.4万股,相当于364万美元。15年前,她花2.8万美元投资可口可乐,15年中,她得到6.2万美元的红利,股票已升值到72万美元。

老太太之所以能赚大钱,据称,最重要的一点就是长期投资。Schering Plough 她一拿就是40年,40年中,股价的小波动不计其数。在滞胀的70年代,股价曾经跌去一半,但她并未因此惊慌,她采取的,仍是以不变应万变的策略。结果,股价最终又开始上升,而且涨幅惊人,长期投资获得了最好的回报。

同样的神话在股市里很多。在香港,一位目不识丁的妇女买股票的原则就是每当股票开始上升时就买入,开始下跌时就卖出,一旦买错了就捂住,直到获利再出手。原则非常简单,但她却成了股市里的常胜不败之人。当一起炒买炒卖的炒家们抱怨股市难以琢磨的时候,这位老人的利润却以百倍计。去年,台湾一位知名的股市专家来大陆举办讲座,向人们讲述了一位老农民的故事。老农民的田地被征用,得到一笔补偿,于是他把钱买了股票,从此便对行情不闻不问。8年后,当他卖掉股票的时候,原来的小额本金已经长成一座金山,他有了1600倍的利润。

这位台湾老农民买的股票是岛上的“龙头股”金融股,今年,深沪市场上涨幅最大的同样是金融股。深圳发展银行的股价从6元涨到16元,其中还包括一次1∶1的分红,股价最高时,涨幅达到614%。

股市无专家。人们对专家的普遍看法是:假如你能通过买卖股票赚钱,为什么还要劳心费神写股评文章,主持讲座呢?当一位股评家展望未来时,要么说涨,要么说跌,要么说不涨不跌,其实3种说法一的概率是一样的。而且,据统计,就总体而言,正确与错误的机会相同。这与一位对市场毫无知识的人的判断别无二致。假如你希望成为一名投资人,是听从专家意见还是自己分析还是从两位老人一位老农民身上找寻一些灵感呢?

美国《福布斯》杂志每年都要评选世界上最富有的人。华人中的首富既不是大名鼎鼎的传奇人物李嘉诚,也不是资产遍布全球的郭鹤年,而是菲律宾华侨郑周敏,一位并不很知名的华人。像许多华人超级富豪一样,郑周敏是以房地产投资致富,不过,他自称并非从事房地产发展,而是土地投资,投资秘诀便是“等”和“忍”。他拥有130亿美元的资产,超过第二名郭炳湘15亿,第三名李兆基45亿。

1961年,28岁的郑周敏开始涉足地产业。他相信土地的价值不会下跌,于是大批购买国储土地,即使遇上资金紧缺也不出售。他在土地上建设,也只视作增值而已。基于“等”和“忍”的策略,不少过去以低价买入的土地,现在价值以几何级数上升。例如菲律宾的土地,在过去20年中,由于政治不稳定及自然灾害的影响,价值一直处于低水平状态。目前菲律宾经济开始起飞,土地价值水涨船高。郑周敏在菲律宾拥有土地超过两万公顷,是继菲政府后最大的地主,随着地价的上升,他的财产也不断增值。1992年,郑周敏以3千万美元买下菲律宾的富加岛,该岛面积约1万公顷,比香港还大1/3。尽管人烟稀少,尚未开发,但菲国政府已将它列为经济特区与自由港。郑周敏计划投资500亿美元,以30到50年为期,把富加变成一座繁华的城市。

任何一部武侠小说都免不了围绕“天下第一”的招牌煞费苦心地设计情节,大幕落下的时候脱颖而出的,往往是心态平和、仪态端正的青年后生,《天龙八部》中的段誉与虚竹甚至不以修习为乐。当然,指点后生的也免不了是一位潜心修道的长者。对于“天下第一”,读者心中自有其成熟模式。在投资界,这个神话也被巴菲特、彼德·林奇等的神话所强化。在任何领域,其实,若想成为最好的,除凭借勤奋和智慧之外,恐怕还需要一份“笨拙”。

横跨黄浦江的南浦大桥(陶洪兴摄)

1996亚太市场增幅(%):

上海121.12

台北26.40

马尼拉22.91

香港16.63

吉隆坡14.31

雅加达11.99

东京4.55

孟买4.10

悉尼2.87

惠灵顿—0.57

新加坡—3.58

卡拉奇—5.55

汉城—11.16

科伦坡—12.37

曼谷—16.96

报酬由你来选择

这是一个很有趣的数字游戏:有一项工作,需要35天才能完成,报酬方式有两种。由工人自选,一种是每天1千元酬金,35天下来是35000元。另一种是累进制,第一天1分,第二天2分,第三天4分,第四天8分,依此类推,直至最后一天。

你或许已听到了那个往棋盘里放谷子的故事。答案不言自明,35天的工作将为工人换来339456652.80元报酬,而且,这个天文数字的大部分来自最后几天。

这只是一个故事。在投资领域,100%的回报几乎是无法想象的,即使是一年赚取一倍的利润也称得上是商界传奇。

Schering Plough的高增长背后,也隐藏着同样的故事,只要算一算它的年增长率,你就会认为这是可能发生的。1千美元涨到364万,股价翻了606倍,从1953到1993共用40年时间,在这40年里,年增涨率为17.6%就能实现。

均匀且持久的增长几乎是创造一切奇迹的先决条件。在《21世纪的角逐》中,莱斯特·瑟罗为人们描述了持续增长所带来的变化。在过去100年中,日本的平均增长速度为4%,而人口增长为1.1%,因此得出人均增长速度为2.9%。100年前,也就是明治维新刚开始的时候,日本还是个无名小国,在世界前20个富裕国家里找不到它的位置。100年后,日本已成为最富裕的国家之一。与此同时,美国的年增长率为3.3%,人口增长速度是1.5%,结果是以人均收入每年提高1.8%的速度递进。2.9%与1.8%之间相差1.1%,通常,人们并不以为这是一个很起眼的差距,但日积月累,变化之大就会使人不敢相信。现在,就人均收入而言,日本已与美国比肩。

安娜的情况也是如此,她的平均收益率并不是天文数字。经测算,5千变成2千万,年收益只在21.2%就足够了。而自1926年来,股票的年利润回报平均每年为12.2%。相比之下,公司债券年利5.7%,短期国库券为3.7%。如果安娜当初只买债券的话,当初的5千只能增值到8万,若仅从股票与债券的收益看,一年的差距微不足道,长期结果却大不相同。

因为利润是累加的,每年的利润都要纳入下一年的本金里,这就存在一个加速过程,图形上,它是一个没有极限的加速曲线。

创造奇迹需要的是什么?按部就班,恐怕这正是大多数人不愿接受的事实。对于年轻人来说,要做到这点更是难上加难。

多数人的一生可以区分为3个阶段,学习阶段、赚钱阶段、梦想阶段或是黄金阶段。90年代最受欢迎的经济顾问凡妮塔·范卡斯说,第三个阶段之所以有两种选择,完全决定于赚钱阶段所作的努力。退休后是安逸无虞还是生活在梦想中,全赖第二阶段投资理财的业绩。

凡妮塔给出了一个甚至可以涵盖一切投资领域的价值公司:

时间+金钱+市场=经济独立的机会

假设一个人手中已有一万元的钱可用于投资,依照12%的回报率,不同期限内,他能累积到的数目将是:

10年:31058

20年:96462

30年:299599

40年:930509

资本是一切投资起步的第一要素,但年龄也同样是一笔财富。假设每年能获得

12%的报酬率,一个人要想在65岁时积聚到一笔30万元的养老金。若从25岁开始,每个月只需存入30元,从35岁起需存90元,45岁需300元,55岁则要1275元。若是一次性投资的话,25岁要1225元,35岁要10025元,45岁要31101元,55岁要96501元。

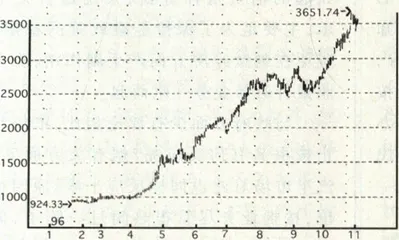

深圳的增长率世界第一

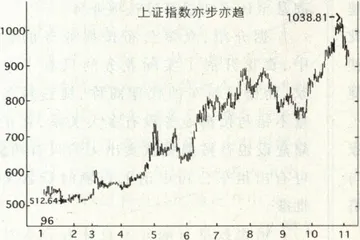

上证指数亦步亦趋

赚200万的诀窍

50年代美国芭蕾舞明星戴华适炒股票的故事曾风靡一时,《我如何在股市赚了200万》一书使人惊讶之余,受益菲浅。

1952年,加拿大多伦多夜总会邀戴华适去演出,酬金是6千股白瑞龙股票,以当时每股0.5元的市价,共有3千美元。戴华适把股票压在箱底,并不以为意,谁知两个多月后的一天,当她偶尔翻阅报纸,看到股市行情一栏时她简直惊呆了,白瑞龙已涨至1.90元一股,她当即把股票卖出,赚了8千元。

从此,戴华适迷上了股票,逢人就打听哪只股看好,行情该当如何。股市里马路消息很多,一会儿石油工人罢工,一会儿发现了铀矿,她听信这些传闻,买进卖出,跳蚤般地在股票上蹦蹦跳跳,忙得不亦乐乎。7个月后,非但没有回报,还赔了3千元。戴华适并不甘心,紧接着订阅了一大堆财经期刊和股票杂志,把上面的建议奉为圭臬,结果,到1953年底,她只剩下5800元。

戴华适和演出公司订有合同,她要到世界各地做为期两年的巡回演出。行前,她总结了自己屡屡失败的原因,也对为数不多的几次赚钱经历作了分析。当她全神贯注于某只股票时,往往以失败告终;而那些极不起眼,买完就忘的股票却给她带来意外的收获。

随后,她不得不通过电报与华尔街保持联络。为了简明,她与经纪人商量出一套“密码”,如报行情时只写股票代码与价格,买进卖出也只用缩写的字母代表,再加上股票代号和数量、价格。他们来往的电报大多是数字和符号,外人根本看不懂。有一次,邮电检查人员发现电报中有许多莫名其妙的数字,以为是密码,甚至怀疑她是间谍。在日本,电报员拿起她的电报稿迟迟不发,他们怀疑她是疯子。

在香港、在巴黎、在加尔各答,戴华适遥控着她的股票交易,这使她只有靠自己从数字中嗅出上涨的“味道”,“就仿佛站在黑暗的剧院里,开始有些预感,只待台幕拉开”。她将全部的本金押在劳瑞拉特上(成本50元/股),随后便中断了与经纪人的联系,她要的只是结果,不是过程,因为小的涨跌都会使她分心。终于,在加尔各答,经纪人忍不住打来电话:“劳瑞拉特涨到100元了,你卖不卖?”

“当然不卖,为什么要卖掉一只上涨的股票呢?”

这样,两年后,戴华适的资金增至50万,翻了3番。在向200万迈进的时候,她又遇到了挫折,挫折同样发生在华尔街,“就像蒙特卡洛的赌场,所有的人都神经兮兮,喜爱高谈阔论,不受影响是不可能的。”戴华适的“第六感”在市场里被彻底封杀,结果,她选择了自我放逐——一律不接行情电话——华尔街近在咫尺,却如天涯。

这个故事说明,价格波动,利害相关,长远发展最佳方式或许只有两种选择:远离市场或处之泰然。

专家评述

资深股评人,《壹周投资》编辑部应健中:

安娜·谢柏并没有投资的专业知识,她的投资理念就是持有绩优股,持有生产已经成为生活中一部分的产品的股票。在我们这里,很多人不是买股,而是买电脑上的走势图,买指数。7元买入,7.50元卖出,8元再买回来,这不是投资,而是投机。此种风气盛行势必影响成绩,分享不到经济繁荣。1966年,香港最低指数在56点,现在已上到13000,中国股市将要走的,实际上也应是一条上升通道。1994年,上海的最低点是325点,95年是524点,96年是512点。明年、后年,低点肯定会上移,届时,人们将看到,最终的赢家还是长期持有陆家嘴、江苏春兰等股票的投资者。

《证券市场周刊》编辑部主任方泉:

长期投资是健康的,稳定发展的市场的主导投资力量,也是管理层引导中国股市从不稳定市场走向成熟的基调。近半年来,机构与个人投资者已逐渐形成了这一理念,但近日的下跌却使这一处于萌芽状态的潮流受到打击。至少在近阶段,东北电一天从8元涨到18元,琼民源两周内从3元涨上20元,面对短期的暴利与长线的微利,很少有人能把持。这也是股市不成熟的表现,本来股票走势应与宏观经济藕和,可我们这儿却将它无限放大,一年要达到的目标一个月就达到,这不能不使人提高心理预期。躁动症蔓延之时,各层面的不安分力量全部汇聚而来,社会游资、银行贷款、甚至亏损国营企业的公积金全进入股市,短线行为只有愈演愈烈的份儿。一句话,如今的中国股市,长期投资不过是漫漫熊市中的慰安药剂罢了。

北京新兰德证券投资咨询公司总经理张大光:

中国的经济通常以4年为周期,着眼于长期投资就应该号准周期的脉博。现在持有股票,待通货膨胀再度来临时卖出的投资人将成为最大的赢家。当然,买准好股票,按兵不动,熊市中虽会有浮亏,但最终也收益不浅。散户信息不灵,经验不足,很容易买高卖低,成为大户造市的牺牲品。长线投资可以避免这个缺陷。中外股市几百年的经验证明,市场永远会不断创出新的高点,其中绩优股的涨势更超过大盘,与其每日冒很大风险辛勤劳做,不如坐享其成。 股票投资