“让我们出发”

作者:娜斯(文 / 娜斯)

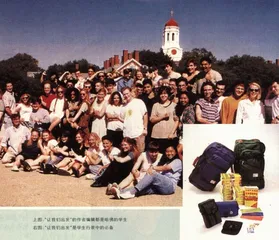

上图:“让我们出发”的作者编辑都是哈佛的学生

右图:“让我们出发”是学生行装中的必备

做大学生的时候,每年暑假都利用各种机会跑出去玩,有时是实习,有时是“扶贫”,有时是完全的自费。有年我和两个同学黄河、长江一路转了一圈,我只带了300元钱,路上又找人借了50元,就是全部了(想必另两人也差不多)——上了华山、峨嵋山、青城山、去了洛阳云冈石窟,西安的所有古迹,成都重庆的大小景点,体会了“朝辞白帝彩云间”,也漫步了“故人西辞黄鹤楼”等等,在今天想来简直不可思议,不过那时300元钱对我们来说可是不小的一个数目。

300元钱在那时当然也不够我们大摇大摆度假的,除了在沿路同学家凑合了几夜,其余就是现在想来让人回味无穷的“艰苦奋斗”。我们中的一个男孩想在火车站过夜省钱,结果和盲流们一起被警察赶了出来,不过反而更舒服——因为吃块西瓜,跟卖西瓜的老者攀谈上了,在瓜棚睡了一夜,还听来不少故事,倒让住了大车店的我们艳羡不已。上华山那天,我们头一天夜里坐的火车,早上只吃了一个面包——到中午就登了顶,吃了一碗面,又去攀了一条绝壁小径——这青春的富有,永远也买不回来的精神和力气,让我现在回想简直吓一跳。因为这种富有,你可以不怕破衣烂衫,可以风餐露宿,可以日夜兼程——你可以指点江山,而无视他人的标准。

现在国内社会的经济水准越来越高,独生子又越来越多,不知道今天的学生怎样旅游?不过在欧美,年轻人的旅游方式仍跟成人有很大的不同,青春的富有可以抵挡一切。二战后的50年代是美国的普通人真正开始走出国门的时代,克林顿总统曾戏称为“第一个不是穿着军装出国的美国人”(他是到牛津留学)——从50年代成长起来的婴儿潮一代开始,年轻人把出外旅行作为大学时代的必修经验(实际上,正是从这一代始,有所谓青少年亚文化),所以各种介绍如何便宜旅游,比如“5元美金一天的欧洲”之类的指南书籍也就大行其道了。

这类旅游书里有本《让我们出发》(《Let's Go》),称得上是大学生的“旅游圣经”。前几年我到法国和德国去会妹妹、妈妈,兴奋不已,先跑到图书馆里大做准备工作,于是乎就发现了《让我们出发》,一读之下,很对胃口,就干脆买了一本带上,一路又查又看,有用至极。别的旅游指南功能也差不多,但这本《让我们出发》不同的是,它是学生自己编,自己写,出给学生看的,所以无论是信息、经济水准还是语气、文化背景都合乎年轻人口味。背着它,好像在与一个同龄的朋友同行,无论是有着非主流音乐的小酒吧,还是房价便宜的小旅店(五星酒店的信息这里是肯定不会有的),都能在这本书里出现。你会看到“出了火车站,往左拐,在某某小巷第二个路灯右边地下室有家便宜餐厅,店主声称自己是马克思主义者”;或者,如何“花3元钱在都柏林有800年历史的酒吧里买杯黑啤酒加入关于《尤利西斯》的激烈讨论”。那些著名的文化景点、风景区域,在年轻人的笔下也显得清新潇洒,没有那么多故做高深的矫情,却自有一种文化的传奇感,比如写巴黎:

“巴黎是一个抵达之前存在在许多人想像中的城市——巴黎是光之城,是电影中的浪漫之城,是书籍和信件中被描述的神秘之城。事实上,虽然与想像有所不同,我们见到的真实城市并不令人失望……波德莱尔称巴黎是一座‘庞杂的城市,充满梦想的城市,在这里幽灵与日光同在,勾引着过客驻足。’……或许巴黎并不是充满梦的神秘城市(大有可能你去了巴黎却没有一见钟情,你可能甚至没有读完它的大书),它的复杂却是其魅力的一部分,神话之网是其日常生活的现实。它是,用海明威的话说,一场流动的盛宴,美味不可抵挡,你一旦尝过,这经验的记忆就将伴你终生。”

《日出之前》中,英国男孩和法国女孩邂逅维也纳

这套指南发端于1960年,几个哈佛学生凑到一起印发了一本20页的小册子,介绍廉价游欧洲的一些窍门,同时哈佛的一个学生机构也在做帮学生订欧游机票的生意。于是,从第二年开始,一本专门以廉价旅。游为目标,以寻常口吻谈名胜,充满青少年俚语的旅游指南诞生了。先是充满60年代嬉皮风格,介绍如何“一分不花靠街头卖唱游欧洲”,后来事业愈办愈大,书也愈来愈厚,欧洲的每个地区和著名城市都有分册(《让我们出发——意大利》《让我们出发——马德里》等等),北非、亚洲的分册也陆续出现了。这本书每年招收100位作者,背上背包,带个笔记本,带着像书的对象们一样不多的经费,走遍书中涵盖的每一个角落,带回的信息由50位学生编辑整理出版。因为是每年出一版,每年有不同的编辑作者,每年更新各地的变化,所以绝对不会发生你按图索骥却找不到门路的事情。它的出版者声称它是美国最畅销的廉价旅游指南从书,被翻译成7种文字。的确,在任何书店图书馆它都很显眼,以我个人使用的经验来看,也算名不虚传。第一次到纽约时,我也曾按这本指南行事,在一个青年旅店住过一夜。房间是上下铺,一间屋子住几十人,只见出出入入都是世界各地来纽约玩的孩子,在炎热的夏天夜晚散发着年轻的无拘无束与无虑,告示栏上布满大大小小的要求搭车、邀请搭车之类的广告。人生在这里尤显遥远不定,有时未来擦肩而过,有时偶然不期而至,然而一切都还没有真正开始,一切都还不能彻底定型。

有个属于X一代的年轻导演拍了一部颇受好评的小电影《日出之前》(Before Sunrise),就是写的这种经验和感觉,是根据他自己做学生时坐着火车游欧洲的经历写成的。欧洲的火车四通八达,物美价廉是世界有名的,它出售各种通票月票等等,使你可以夜里在车上睡觉,白天下车游玩。《日出之前》里美国来的男孩就坐着这火车到维也纳去,第二天要飞回德克萨斯,在火车上他邂逅一位法国的女大学生,相谈甚欢,心血来潮,邀请她中途下车,与他共游维也纳。女孩真的跟他下了车,他们以年轻人的方式在维也纳闲逛——这座城市成了影片的第三个角色——他们去旧唱片店听唱片,从酒吧老板那里讨酒,被算命女人算命,遇见街头诗人题诗。亨利·詹姆斯“当美国遇上欧洲”的主题在这里继续回响着。美国男孩显得稚嫩纯真,法国女孩高雅聪明,他们一起漫游那座传奇的城市,也漫游年轻人在这个年龄喜欢讨论的话题,从陌生变成知己。在日出之前,在公园的草地上,这无法确定未来的邂逅使他们犹疑着爱情的尝试,他们的关系,也仿佛是那转瞬即逝的青春的象征,一种注定为着回忆而发生的存在。

欧洲的公共交通系统十分伟大,在很多公园等处又设立可供青年露宿的场所,所以最适合学生背个挎包就四处游荡。美国的公交系统相比之下很糟糕,它是一个靠汽车轮运转的国家,所以在美国便宜旅游只好开车,带上帐篷,地图上有可以露宿的指南,到时自行搭起帐篷,点火烧饭就是。很多宿营点有热水供应,也有很多还可以通电,不过特地要过野外生活的人反而要逃避这种过于文明的宿营地。事实上,这种人的旅游手册又是更偏锋更超凡脱俗的一种了。

豪华旅游不属于年轻人,似乎不仅是金钱的缘故,更是哲学的缘故,因为年轻,所以你要的是另一种富有,你不想浪费可以奢侈地以落拓为美的年龄,你不想让金钱和讲究使你显“老”。 维也纳巴黎日出之前