是否我们终将错过

作者:三联生活周刊(文 / 谭剑 林荧章 柯飞宁)

许多人对发生在80年代初的这件轶事也许还记忆犹新:曾经有一个由30多位被判决离婚的妇女组成的“秦香莲上告团”,长途跋涉到北京上告她们身边的“陈世美”。代表团成员在政府部门和传媒面前声泪俱下,控诉她们的前任丈夫见异思迁抛弃她们的丑恶德行。“什么感情不感情,嫁了他就是他的人”;“宁肯不离婚,也不给他自由”;“弃妇”们的深切控诉在传媒的炒作下曾闹得沸沸扬扬,有多少人洒一掬同情的泪水。“上告团”也被一家大报誉为“贯彻新婚姻法过程中一支难忘的插曲”。她们的上告终于获得成功——“陈世美”们有的丢了乌纱帽,有的被开除学籍,有的受到严厉的警告处分。正是由于这种来自社会的认同,一时间男人们在离婚问题上遭到了极大的道义遣责和社会重压。

然而仅仅只过去十几年,“秦香莲上告团”仿佛已成为隔世寓言。现在,报章上不断出现类似“中国离婚率直线上升”、“离婚不再难、婚姻短、平、快”这样的标题,曾困绕、折磨了无数家庭的离婚问题突然变得像穿衣脱衣一样简单,曾经牢不可破的婚姻伊甸园,正进入一场巨大的历史嬗变。

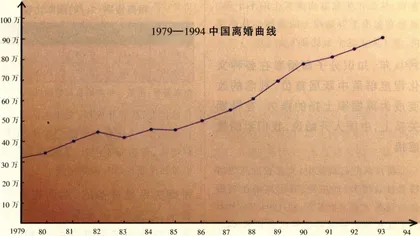

据悉,1994年与1980相比,我国离婚夫妇增加了64万对,1994年全年离婚人口达619万,离婚比例达到7.1%,比1990年增加了1.2个千分点。其中北京、上海、辽宁、吉林、青海、西藏等省市区的离婚比例超过了10%。

到底在哪里出了问题?是人们的离婚观念在更新,还是婚姻责任感在萎缩?专家学者们对此莫衷一是。

美国小说家帕特将离婚称为一次“小文明”的毁灭,然而,也有人认为它只不过是一次重感冒

在我国古代,婚姻是以父权、夫权为中心的。一般认为,女人只要犯了“七出”(无子、不事舅姑、恶疾、窃盗、淫荡、妒忌和多言)中的任何一条,丈夫便可休掉她再娶,但“妇无二适之文”。与此同时,男子还可以纳妾。这种只许丈夫休妻、不许妻子休夫的不合理婚姻制度延续了两千余年,直到本世纪初才有了些变化。

1907年,清政府迫于社会压力曾草拟了中国第一部具有近代气息的婚姻法草案,首次承认妇女有权提出离婚。这在当时是个了不起的进步。1931年,国民党政府公布了民法总典,其中规定,男女双方都享有结婚、离婚的绝对自由权,但同时又规定若妻子不能为丈夫生育后代,丈夫可以提出离婚,而且还允许丈夫纳妾。这部民法的离婚观念,依然带有浓厚的封建父权、夫权残余。

新中国成立后,于1950年颁布了新婚姻法,从法律上铲除了封建婚姻制度,如包办婚、买卖婚等,提倡离婚自由,并首次否定“有过错离婚”观念。1980年颁布的婚姻法又在此基础上,首次把“夫妻感情确已破裂”作为离婚的法定条件。应该说,这是离婚观念一次质的飞跃。

恩格斯曾说过:“如果说只有以爱情为基础的婚姻才是合乎道德的,那么也只有继续保持爱情的婚姻才是合乎道德的。”1980年的婚姻法中关于离婚的规定可以说是对这个观点的法律确认。

尽管在法律上,我国的离婚观念取得了长足进步,但在实际生活中,对于中国这样一个受封建传统文化长期浸染的社会而言,大多数人的离婚观念依然在传统的圈子里打转。

一位50年代后期支边来到甘肃河西走廊的上海女知青,在不太了解当地民情和对象的情况下,与一当地男子结婚,婚后感情不合,女方提出离婚,男方认为守不住妻子丢脸,家族认为离婚不光彩,就坚决不同意离婚。由于当时法院的离婚审理态度依然下意识地奉行“有过错离婚”观念,即只要是单意离婚,被告一方无政治经济等方面过错(生理问题除外),并且不同意离婚,法院就难以判离婚。这位女知青从与丈夫分居起,整整熬了19个春秋,到40几岁才准予离婚(由于当时实行了1980年颁布的新婚姻法)。尽管女知青最终得到解脱,但大好青春却在这无休止的离婚苦战中消耗掉了。这样的例子在当时比比皆是,据资料显示,60年代后期至70年代末的离婚率不到50、60年代初的1/3。一位专家认为,无视夫妻感情的离婚观念对当事人而言是极不人道的,应遭到全社会的唾弃。

10年过去了。当今中国社会正经历着一场巨大的社会变迁,人们的离婚观念也在自觉不自觉地发生变化。

一项调查表明,当前,82.9%的年轻人认为,夫妻俩实在合不来就该离婚,没必要凑合过日子,这样于人于己都有利。越来越多的人认为离婚“并非不光彩”,并不是件“丑事”,人们对于离婚态度日益宽容和同情。报刊、舆论、大多数人对于离婚不再囿于伦理道德评价,而是对主观满意度和婚姻质量的评价。大部分中老年人则认为,离婚纯属个人私事,他人不应过多干预。

与之相应的是中国离婚率从1986年开始便开始一个劲地往上窜,1994年已达到98万对。面对中国第四次离婚大潮,人们或赞许,或反对,或惊叹,或迷惘,中国社科院社会学研究所研究员李银河女士认为:传统社会的家庭关系稳定和现代社会的家庭关系动荡不安是一个跨文化普遍的规律。它与居住环境、家庭亲属关系、人们交往方式和观念变化(从以离婚为羞耻到不以为耻)等因素有关。这是一个社会大趋势,是传统社会走向现代化过程中不可避免的现象,尽管由于人口素质所限,中国大多数人婚姻质量不高,同时大多数人的离婚观念还有着较大的盲目性和非理性色彩,但从其主流而言,是健康、进步、合理的,是转型期人们日益追求高质量生活的现实反映。

在世妇会NGO妇女论坛上,一位日本妇女说,日本的离婚率太低了,给女性的自立带来了障碍。而1994年,日本离婚率比中国高出近一倍

在世妇会期间举办的“日本家庭妇女问题”论坛上,中野妇女会馆馆长大石说,在日本,夫妻感情不和,但又不能离婚的现象很多。因为女性在经济上不独立。女性收入只占男性收入的1/2,绝大多数女性婚后便辞去工作,待孩子稍大再就业,只能做临时工。看来,离婚率提高,确实在某种程度上标志着妇女自立程度的提高。

据上海某区律师事务所提供的资料,在该所1995年受理的离婚讼案中,原告系女性的占73%。一位家住北京海淀区的何女士对记者说:“离婚后,我感到了一种前所未有的自由。早上不必再为丈夫准备早餐,晚上也不用担心回家太晚使家人牵挂。工作也顺心多了。”这位女士供职于一家外贸公司。据她声称,像她这种情况在公司里有的是。离婚已成为白领妇女解放自己的一种手段。

巨大的反差表明中国妇女正逐步走向自立。“从一而终”的陈腐观念已退出许多中国人、特别是妇女的观念之中。中国社科院曾对“当代中国妇女地位”作了专题调查,在对我国城乡男女对“女人应从一而终”的看法进行调查中,城市持否定态度的男女分别为67.36%和75.38%;农村为53.49%和43.93%。由此可见“从一而终”的观念随着现代化进程正逐渐被人们摒弃。

但是,目前离婚案件中,无过错受害仍然以女性居多。原因何在?著名婚姻家庭问题专家陈一筠教授认为,妇女素质较低,家庭内男女不平等是造成这种状况的主要原因。一些女性对男性依赖性过强。“男主外,女主内”,“干得好不如嫁得好”等落后观念使她们自动放弃了其他精神支柱,从而产生家庭内事实上的不平等。而建立在不平等基础上的婚姻总是脆弱的,妻子失去这个家就会失去一切。

1994年,知识分子离婚率在各种文化程度群落中跃居首位。观念的改变成为离婚率上扬的推力。在婚姻关系上,中国人开始说,我们要的是感情

在目前的离婚族中,文化程度高的离婚者日益增多。1990年,我国离婚比例最高的还是文盲、半文盲。而1994年,大专以上文化程度的离婚比例已高达8.8%,跃居首位。

一位社会学家在进行了多年的调查取证后指出:性格志趣不合已成为我国当前最主要的离婚原因。由于这一原因而离异的占离婚总数的50%以上。而在年龄、婚龄、结婚年份、文化程度等各种影响因素中,只有“文化程度”扮演着主要角色。

人们对婚姻的观念也正在经历着一场前所未有的变革。在对全国11个省的两万多名青年进行的问卷调查结果表明,90年代影响家庭和睦的第一是情感、二是性格、三是经济状况、四是兴趣爱好、五是事业、六是子女。与以前相比,事业在影响婚姻家庭的诸多因素中地位下降,而情感、性格地位则大大提升。

婚姻对于中国人来说,已不再仅仅停留在繁衍后代和维持生计上,它成为个人情感的载体。“婚姻质量”被摆在了首要。年届不惑的周女士在解释她的离婚原因时说:“我原来的丈夫已经被提拔上去了,新朋友还是一个普通职工,我妈就老说,原来那个丈夫有什么不好。我想,我要找的是个丈夫,不是模范。”

“改革开放之初,我国的婚姻家庭基本上停留在‘经济共同体’和‘生育合作社’阶段。其稳定只能说是由于低度的不发达水平下外在纽带捆绑而形成的低水平的稳定。”陈一筠在谈及改革初期相对稳定婚姻家庭关系时这样说。

而进入转型期后,人们挣脱了外在因素的束缚,这时婚姻呈示出新的内蕴和涵义。一篇题为《脆弱的基础》的文章在描述这种变化时说:“人们的生存空间与范围日益扩大,具有开放性;文化生活丰富,具有多元性。这使得人们的主体性、个性日益增长,情感需要上升,人们有条件重新思考和注重爱情与婚姻问题。”

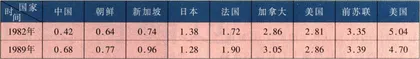

粗离婚率(‰)的国际比较[资料来源:《联合国人口年鉴》1990年]

粗离婚率:指某一年离婚总对数除以该年中包括男女老少的总人口数。

婚姻关系是神圣的。然而在有些人看来,它是“可以承受之轻”。更有甚者把它作为捞取实惠的有利王牌。对此,有识之士忧心忡忡

统计资料表明,在各类离婚原因中有13%是由于草率结婚。而1989年后结婚的离婚者中,因草率结婚而导致婚姻破裂的比率更高达21%。在中国人的传统观念中,婚姻是人生的头等大事之一。但现实却让人不得不在这句话后面加上一个大大的问号。

据悉,当前我国适龄男女恋爱结婚,其中有4%由父母包办,当事人自己相识恋爱而结合的只占10%,经人介绍相识恋爱而结婚的占86%。缺乏长期的了解交流,草率恋爱结婚,势必危机暗伏。“因误解而相识,因了解而分手”成了当前某些人婚姻状况的真实写照。另外,有专家认为早婚也是草率结婚的一种。资料显示,早婚(20-24岁以前)夫妻中有36.8%以上难过“7年之痒”。

进入转型期后,婚姻关系更是百象毕呈。“商品粮”婚姻、“跳板”婚姻乃至“包二奶”、“妻妾同堂”等怪现状纷纷出现。许多人为了出国、迁户、分房而把婚姻当作一张变幻莫测、颇具奇效的王牌。

上海市虹口区民政局在13天内为一对夫妇办了两次手续,一次复婚、一次离婚。妻子要出国,因恐单身者有“移民倾向”签证签不下来,就说服前夫前来复婚。签证下来后,离婚又成了当务之急。对此,民政干部王丽娟哭笑不得。

某地区动迁、离婚率短时间内直线上升,一时间民政部门人满为患。原因很简单:离婚后可得到两处住房。这些年来因大面积动迁、而引发的离婚复婚真真假假、扑朔迷离。

同时存在的是另一种情况。一位婚后住在婆家的女性说:“我觉得国外离婚的人在房子、财产上都有保障,可我就没有房子。国外离婚之后马上就可以有自己的生活天地,中国就不行。我是嫁到他家去的,住的是他父母的房,离了婚他父母不能把房子给我。离婚后主要问题是住房。孩子还小,我得为这事操很多年的心。”

“我们离婚判了3次才离成,第一次第二次都是因为房子没判离。第三次判离后,我搬了出来。感情挺受伤害的。”

在这些虚虚实实的结婚、离婚、复婚关系当中,婚姻成了捞取实惠的王牌,甚至只是一纸房契。中国人历来看重的婚姻关系成了地道的商品关系。

离婚给家庭成员中造成最大伤害的是孩子。一家研究机构调查表明,在单亲家庭中生活的孩子平均智商要比其他孩子低七分。在学校里,他们常常是成绩最差的学生。而智能与受教育程度的不足,又往往使他们比其他孩子更容易陷入犯罪的泥坑。

家庭破裂对学校的冲击也许比对任何地方都要深远。校长们说挑衅滋事的行为越来越多,主要是出在离异家庭孩子身上。老师们也发现许多孩子因家庭生活的突变而心烦意乱、精神涣散、无法集中精力学习。事实表明,在早恋的中学生中,也有很大部分来自破裂的家庭。

心理学者分析认为,离婚和因破碎婚姻所产生的家庭阴影,对于其子女未来择偶和处理新的家庭关系也会产生不利影响。一位在离婚家庭里长大的女士与丈夫离婚后,她的孩子只能生活在单亲家庭里。她悲痛地对记者说:“我小时候所经历的一切,我的孩子又经历了。”

就业、收入、生活上的保障使人们把注意由穿衣吃饭转向了自我意识、人生意识。伊甸园里的亚当和夏娃把挑剔的目光投向了伴侣。重新审视起自己久未注意的丈夫或妻子。

新一轮汹涌而来的离婚浪潮已是不争的事实。对此,人们或赞许,或反对,或惊叹,或迷惘,各执一端,莫衷一是。李银河的观点很具代表性。她说:“越来越多的人以离婚来解除过去难以解除的失败婚姻;越来越多的当事人或旁观者把离婚当作好事看待。这是一个趋势,这是传统社会走向现代化不可避免的现象。虽然离婚过程中有许多痛苦和伤害,我们能够做的只是设法减轻这些伤害,却不能扭转这一总趋势。”

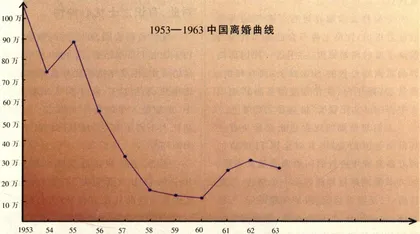

我国建国后,全国的离婚率增长有过几次高峰:

第一次发生于1951年~1953年。这次高峰是由于1950年颁布了我国第一部新的婚姻法并随后又连续在全国大张旗鼓地宣传。新婚姻法矛头直指旧社会封建包办婚姻,因而深受封建包办婚姻痛苦的人的欢迎,许多人纷纷申请解除旧的包办婚姻,使我国的离婚率出现了建国后(也是历史上)的第一次高峰,1953年达到最高峰:117万件。

1960年后初,我国的离婚率又出现了一次新的高峰。这次高峰主要是国家经济形势不稳定,人民生活水平下降等影响了许多家庭的内部关系及婚姻的稳定。这次高峰增长的幅度要小于第一次。

第三次离婚高峰出现在1980年。这年我国颁布了新修订的婚姻法。这部婚姻法把夫妻感情是否确已破裂作为准予离婚的原则界限,解决了一批多年来久拖未离的离婚案件,因而对我国离婚率从70年代的低水平徘徊中跃升起到一定的刺激作用。与前两次高峰相比,这次高峰增长幅度要小,而且持续期也较短。

80年代中期以后,直至现在,我国离婚率以前所未有的速度直线上升。有人称之为第四次离婚高峰。其具体原因远比50年代和60年代复杂而深刻。

尽管建国后,我国的离婚现象出现了一次又一次的高峰。但相比国外而言,我国仍是当今世界上婚姻关系最稳定的国家之一。有关资料显示,1994年,我国大陆地区的离婚率是1.64%,香港是2.2%‰,日本是2.84%,英国是8.9‰,而美国是10.3%。

今天他们相拥而来,明天他们还相伴相随吗?

离婚潮席卷全球

柯飞宇

8月28日,英国王妃黛安娜用完午餐后,离开了英国国家芭蕾舞团练习大厅,她与查尔斯王子的婚姻从这天起正式解除。在此之前,查尔斯王子的弟弟、安德普王子已和莎拉王妃先行一步,宣布离婚。英国女王伊利莎白显然没料到自己4个子女就有3个婚姻破裂,未婚的爱德华王子今后是否也会重蹈其兄复辙呢?这对于伊丽莎白女王、英国王室而言,都是个头痛的问题。

英国王室接二连三地出现婚变实际是当前英国社会现状的缩影。24年来,英国离婚数字上升了4倍,平均每10桩婚姻就有4件离婚案,英国现有200万儿童生活在单亲家庭之中,英国人现在的离婚率居全欧之冠。

离婚率的大幅增长,在整个西方世界已是一股不可逆转的潮流。但在欧洲,各国因宗教和法律背景不同,离婚出现极大差距。一般而言,受到天主教影响较深的地区离婚率低,如南欧的意大利、西班牙是欧洲少有的几个离婚率低的国家;而德、法、荷兰等受宗教箝制较小的国家,离婚率则是步步高升。

尽管社会学家都把社会不安定归于家庭婚姻的破裂,大声疾呼回归传统家庭伦理和价值,但欧洲国家政府立法却紧锣密鼓地为离婚人士大开方便之门。爱尔兰在去年底以全民公决的形式,结束了长达28年的“禁止离婚法”,获得离婚自由权。英国的“无过错离婚法案”尽管遭到大多数天主教议员的反对,但仍于今年初在下议院得以压倒多数通过。从此,英国人离婚勿需再挑对方婚外性行为、行为乖张等毛病作为诉请离婚借口,而只需一句“我们已没有感情”为由,就可在3分钟内由法官戳记批准,6周内离婚自动生效。

美国仍然是西方国家的头号离婚大国,1994年美国离婚率为10.3%,雄居全球之首。高离婚率一直是这个国家本世纪60年代以来的“长青藤”,在每一百宗婚姻中,就有50宗左右以离异而告终。

前苏联也是一个离婚大国,其离婚率的递增速度也颇为惊人。据《圣彼得堡晚报》报道,1993年,莫斯科的离婚率为57%,圣彼得堡为58%,这就是说,在俄罗斯大城市中,每100对夫妇就有近60对离婚。丈夫酗酒在所有离婚原因中占第一位,这也许是俄罗斯的特有“国情”。现俄罗斯离婚案每年有60多万起,成为俄罗斯社会经济生活中的一个突出问题。

与西方国家高离婚率现象相比,东方国家的离婚率虽也在逐步上升,但总体而言,仍显得波澜不惊。据最新资料统计,在100对夫妇中,美国有55对离婚,英国有42对,法国有32对,而日本只有24对。1975年到1985年,日本离婚水平提高了1/3,但仍只相当于西方国家的1/4或1/2。 家庭观念婚姻与家庭