拯救失落的非洲文化

作者:三联生活周刊(文 / 程森)

我们越来越像“地球人”,诸如中国人、美国人、东方人、西方人的叫法已不怎么有效,世界性的、全方位的一体化潮流让大家看起来很相像。生活中相同的内容越来越多,好像每天都在过春节、包饺子、看电视。当大家忙于组合新的统一形象时,传统的东西被冷落,甚至丢失,最惨的当属非洲文化。

在别处,文化上的斗争可以解释为交流,在非洲,只剩下赤裸裸的破坏。几个世纪以前,欧洲人初到非洲时,土著人的部落生活在他们看来简直像一群猴子。不过,比起在北美的同行,也许他们和善且聪明一些,他们在非洲只不过生擒了一些土著,卖到其他地方;而北美白人对印地安的清除,则像消灭草原上危险的狼群一样毫不手软。

应该说,直到近几十年,自视优越的西方人才开始意识到非洲也有文化。在这之前,非洲人的生活还不算生活,非洲人还不算人。当西方人开始把非洲人当人的时候,他们就管非洲文化叫传统文化,把破坏的东西当作需要保护和拯救的东西。拯救传统文化由此而成了一句时髦的口号。

实际上,在非洲,现在能保留下来的东西已经不是很多。

在加纳的阿山提王国中,现在每隔10年仍然有一次盛大的庆典。300年前,加纳最强大的阿山提部族联合成一个王国,尽管加纳现在是一个独立的国家,阿山提的王国仍旧存在,而且每隔10年举行一次庆典,以巩固国王在人民心中的地位。1995年8月,7万多人涌入阿山提人的文化首都库马西的一座体育场,庆祝国王登基25周年。在这次庆典中,最引人注目的是国王身上披的华丽而沉重的黄金饰品,为了不至于被它压垮,国王时刻需要人的搀扶。

在埃塞俄比亚,每到收获季节,瑟玛族的小伙子们参加求婚活动,他们不但手持棍棒奋力搏杀以显示勇武,之前还要花几个小时打扮得漂漂亮亮的,那一张脸画得跟脸谱似的,色彩和图案无不透着功夫。还有那副把耳朵豁出个大窟窿的耳环,这就是非洲的艺术。

在非洲,医疗技术仍然非常原始,巫医在许多地方仍有特殊的地位。在纳米比亚,研究者跟随一名辛巴族的女巫医,观察她的治疗活动。一些蹲在地上的妇女据说身上附着了狮子的灵魂,因此口中吐着白沫,像狮子一样低吼。据巫医解释,该村前不久有一个男子刚被狮子吃掉,其阴魂不散,仍时时想回家与媳妇团聚,这就让无辜的妇女也着了魔,巫医的工作是为她们驱魔。在她的咒语下,12个小时后,狮子的灵魂被赶走,妇女们也恢复了正常的精神状态。据说赶走灵魂的标志,是出现一道神秘的光。

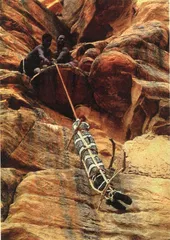

马里多贡族人安葬亡者

再比如葬礼,马里多贡族人死后,葬礼十分独特,尸体用布紧紧裹住,用绳子从悬崖顶上顺下,安放在距离谷底90多米的峭壁上的洞穴中,世代如此。这使人联想到长江边上神秘的悬棺。洞穴中白骨累累,像一座“万人坑”。这种葬礼不经常举行,要隔上12年才有一次,每次持续6个星期。这样奇特葬礼的形成,也许就与悬崖上刚好有那么一个够大的洞有关。由此很多人推想,非洲文化的独特性是由特殊的自然环境决定的。人只是利用了自然地理环境。

这些独特的文化未必就是有价值的。它的独特性往往因为远离我们这个高速发展的时代,而且往往代表着落后。这样的文化正在给“文明”所开发所淘汰,在这样的背景下,我们以什么样的方式与心理来保护它们?因为它是历史的,是为了让人体会历史的距离?就像活化石,是为活生生地注释进化的过程;还是为了单纯地维护文化的多样性,就像保护生物的多样性一样。

在美国,保护异族文化的方式,是为印弟安人划出一块块的保留地。他们在经过了对大部分的印弟安人的杀戮之后,又把仅剩的文化标本保护在类似于野生动物自然保护区一样的区域。非洲相比于现在的美国,其情况要复杂得多。那里有数不清的部落民族,光语言就有1300种之多,占世界总数的1/3,每种语言都至少意味着一种独特完整的文化。虽然非洲国家发展经济的要求远不如亚洲国家强烈,但是根源于西方殖民者入侵的政治冲突,加上饥饿和流行病,都需要所谓的人道主义援助。研究非洲文化的专家们因此左右为难:以先进的西方物质文明拯救非洲人的生存呢,还是任其自然发展以拯救非洲文化的生存?

物质文明一定是以破坏一部分原始的文化模式而作为前提的。有些学者因此认为,非洲文化无需拯救,其迅速的演变属于正常的进化循环。这似乎暗示着丢失的东西终有一日会重现。

实际上,许多活生生的东西正在逐渐丧失,拯救的必然性无需置疑。问题是,在无法再封闭的前提下,“自然保护区”尚也正在被污染,全世界各个角落中的文化都在岁月中慢慢褪变自己的颜色。既然全球一体化的文明推进不以人的意志为转移,那么又怎么可能使非洲变成固定的历史剪影?

纳米比亚的这些妇女正被驱走附着了狮子的灵魂

目前对非洲文化的拯救主要是专门性的研究工作,首先是记录,但一当记录变成图片变成录音,就赋予了其商业价值。这种商业价值导致的是旅游与观光,旅游与观光带来的开发使个别的景观可能变成流行的景观,在这样一连串的努力下,贫困得到了扶植,但文化得到保护了吗?

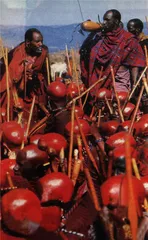

拯救与包装与流行,是截然不同的概念,但它们往往被联系在一起。其实,非洲的文化拯救和世界各个角落的文化拯救一样,面临的往往是多重困境,而这多重困境往往是人类自己给自己制造的难题。不管怎么说,事实是,类似肯尼亚和坦桑尼亚马萨伊人壮观的老年仪式这样的活动只会越来越难得。这种仪式7年举行一次,纪念人生进入老年。在仪式上,几百名适龄武士聚集一起,集体剃着大光头,然后身披红袍、手持棍棒,接受年长者的祝福。这样的活动,谁知道此后还有几个7年?因为新潮生活会随着文明的开发,越来越成为开化了的人类追逐的方向,而这样的仪式除了表演,永远也不会成为流行的、新潮生活的样板。

从这个意义看,个性文化的失落和演变,可能是这个时代发展之必然。