美展、美术馆:也是一个公众话题?

作者:娜斯(文 / 娜斯)

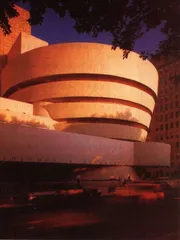

美国著名建筑师弗兰克?洛德?怀特设计的古根海姆艺术馆。这座建筑比它的藏品还有名,在纽约市的建筑中也独具一格

美术展览对美术品的再创作

我在上期简单介绍了几个西方美术展览的情况,其中说到纽约现代艺术馆的毕加索与肖像画展览时,指出毕加索的肖像画是用客体媒介寻找主体的存在意义。其实,这也是纽约现代美术馆的展览与毕加索艺术之间所存在的关系:对于美术展览来说,美术品本身又成了一种载体,美术展览利用对它们的组合、排列、空间安排、时间控制,来为它们赋予新的意义,同时也为自己(美展)的存在赋予意义。

如毕加索与肖像画一展,使得人们本来以为关于毕加索已经没有什么新鲜的东西好说了,现代艺术馆把他从肖像画家的角度来讨论,并将原型的摄影照片、毕加索的绘画草图等收集与画作对照着看,自然又是一番天地。华盛顿美术馆的维米尔个展,是第一次把维米尔的多数作品放置在一个空间中展出,使得研究维米尔一生的专家魏洛克说,这对他研究维米尔作为一个艺术家的意图(intentions)会有很大的帮助。所以,每一个美术展览本身也是一次再创作,是对艺术品的再诠释、再书写。

把毕加索的绘画和雕塑放到一起看,可以讨论平面艺术和立体艺术之间的关系,把毕加索和马蒂斯放到一起,我们关心的又是另一方面的话题了。至于“毕加索和齐白石”之类,可能更有趣。我们整天大一统地说中华文明五千年,这其中横向纵向大大小小的互相关照可以搞的东西很多,而搞出来的却太少了。

作为公共文化空间

美术馆筹措一个展览,展品本身的工作只是整个项目的一个部分,与之配套的还有展出空间的安排、配合展览出的学术专著、为大众举办的普及讲座等等。就以大都会的“中华瑰宝”展为例,同时出版的中国美术史专著有3种,专家讲座在整个展览期间几乎不断,中英双语的导游也有多次。现在电脑发达,所以又有一张输入了所有展品及讲解的CD-ROM光盘出售,观众中购买的颇不少。为介绍中国文化的大背景,还有一套中国电影在周末放映。这些活动,并不是因为美国观众不熟悉东方审美而特有的,而是每一种展览必备的内容。一味指责公众没有艺术品位,而没有人去做这种沟通的努力,其结果是显而易见的,比如想票房轰动只能来裸体大展之类。我们的文化自古就有隔绝“鸿儒”和“白丁”的倾向,然而为什么采取的办法只能是把鸿儒变成白丁,而不是把白丁变成鸿儒呢?也许我们的文化把艺术捧得过高,过神秘,过于是一小部分人的事,其实艺术可以是日常生活,艺术可以在每一层次。我们惊叹陕北农妇剪出的美丽剪纸——但对于这农妇来说,艺术并不需要我们想像得那样神乎其神。

纽约现代美术馆的雕塑花园,到了夏天,每个周五周六晚上有免费的夏季音乐会,叫做“夏季花园”。在高楼林立的星空下,在艺术品与林木池水间,乐声流动,美术与音乐结合,为美术馆提供了另一重功能(在商品社会、经常被人讥讽为没有文化的美国,尚能如此……)。其实,夏季花园只是纽约博物馆的音乐会活动之一种,这种活动是常年性的,如大都会一年音乐会有100多场,古根海姆展出非洲艺术期间,举办爵士乐专场等等。除了音乐会活动之外,各大美术博物馆还有各种文化项目,比如大都会的文化专题讲座一年有160来场,纽约现代艺术馆的电影资料馆则是著名的收集现代电影非常丰富的机构,每天都有免费的艺术电影放映。

美术馆、博物馆是文化空间,这中间展品仅仅是一个组成部分,观众、专家、建筑、展览……的交互活动,才是它的生命力所在。尤其是现代城市拥挤嘈杂,美术馆、博物馆的空间至为宝贵,应该充分调动它的功能,延伸它的生命。在一座城市里,美术馆的存在像是烦乱城市中的一个停顿号,它们的建筑形式经常与商业楼宇形成很大的反差,它们的精神内容也为城市人提供相同的作用。美术馆中视觉的魅力不光来自艺术品,而且来自美术馆本身,它作为一个起承转合的变化空间,对于人的心理首先应该有一个洗涤尘埃的作用。附设的咖啡座、露天花园、书店,都是这流动空间中与展厅相平衡的“岛屿”,是精神重力的重心。在普林斯顿大学的美术馆,一个朋友特地带我去看一个可以闲坐的,设计十分美妙的绿荫窗台:这样的空间也是美术馆意义的一部分。

化铜臭为美丽?

说到美术馆,没法不说到钱——比如“中华瑰宝”展由选件、装箱、交运、保险、展览场地设计到展览出版物,总经费600多万美元,这样庞大的经费如何筹措?基本上由各种人文基金会、国家艺术基金和大公司处得来。例如“中华瑰宝”展就是由几家基金会共同资助,资助“毕加索与肖像画”则有基金会也有公司。

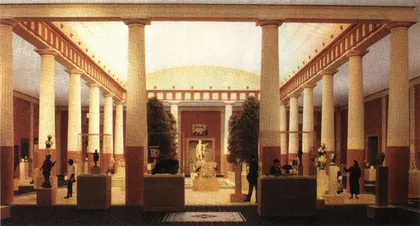

每个博物馆都有会员制度,你是一个学生,可以交35块钱当学生会员;你是一个中产阶级,你可以交200块钱当“朋友”;你要是喜欢艺术的富翁,可以当赞助人,几千块到千万块随便。大都会为了庆祝其建馆125周年,从1994年10月起,开始了一项以3亿美金为目标的筹款计划,到现在为止一年半,已募到计划资金的2/3,捐款数目从125到两千万不等。这些资金,大都会准备用来翻修、整建、修复、更新等等,新项目“亚洲艺术对话”的资金已经全部筹齐,希腊罗马大厅也筹到了一多半,有个富翁捐款两千万而使这个项目中的罗马大厅的修建有了着落。

卡内基音乐厅、卡内基·梅隆大学、福特基金会……这些名字的存在,反映着富翁们不管是强夺豪取还是勤劳致富得来的金钱也有回馈社会的一面。这种现象的存在,一方面靠政治法律的促成(如捐款减税之类),一方面靠社会价值观的多元取向(一个富翁和一个艺术天才:价值的比较不可能是一个取向)。有钱人愿意向大都会捐款,自然有另一种价值观在引导他们,既有文化的,也有经济的。有人因为喜欢足球,花钱资助球队;有人关心身体健康,出资促进医学研究;也有人热爱文化艺术,建博物馆、修音乐厅、盖文化中心,办私立大学……这种金钱和文化权力的再分配方式,似乎比杀富济贫要合理、人性,同时也有效很多。我等穷人之辈,交一个硬币也可以进大都会博物馆,与富翁们的待遇相差不多,这似乎也可以算是文艺为工农兵服务吧。

美国方式不是唯一的方式,可供批评之处很多,另外还有欧洲的方式、亚洲其它国家的方式、非洲的方式等等。然而不管怎样,我们需要的都是理性的方式,这种理性分配方式需要种种经济法律的运作和监督,也需要社会道德和文化舆论的引导。对于我们转型中的社会,在价值观和法律观都在混乱中重整的情况下,文化事业首先要成为公众生活中的一个寻常意识。

大都会博物馆计划中的罗马雕塑厅的建筑设计图。这个项目将由私人(Leon Levy和其妻Shelby White)出资2000万美元建造 博物馆艺术美术大都会文化毕加索