美日争霸,谁是赢家

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

美国大企业再占鳌头

1985年某日,通用电气总部的会议室内,一群刚毕业的大学生正展开一场辩论,辩论分为正反两方,双方的论点分别是:

正:杰克·韦尔奇是“通用”有史以来最伟大的总裁。

反:杰克·韦尔奇是个彻头彻尾的混蛋。

杰克·韦尔奇何许人也?此人1981年入主通用电气,当时的通用是创立于19世纪硕果仅存的唯一一家全美知名的大公司,在《福布斯》杂志美国500家大企业中排行第11位。

考察一个人的业绩,15年或许还不够长,但只要看看通用电气在这15年内在华尔街的地位,小韦尔奇的功过自有评说。到1994年,通用电气的股价上涨5倍,而同期指数只涨2倍。

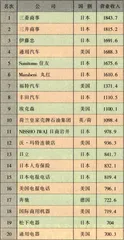

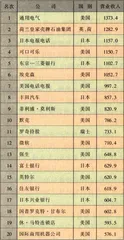

1996年,通用电气的股票市值达到1373.4亿美元。按7月8日出版的美国《商业周刊》上全球1000家大企业的评比结果,通用电气已雄居榜首。

《商业周刊》9年来每年都要做一次排名,美国企业荣登榜首却是第一次。美国人在自己的刊物上大出风头,排名前50位中美国公司占到28家,1000名中独占422家。

变化如此之大,多少令经济学家们吃惊。前8年中有7年排名第一的日本电报电话公司,今年被挤到第三。1988年,日本公司处于鼎盛期,在全球1000家大企业的总股市市值5.7万亿美元中占48%,美国公司占30%。在今年的11.2万亿美元的总额中,美、日公司所占的份额几乎掉换了个儿,美国占46%,日本降到23%。

西方的三极世界中,美国拉开了它与日本和西欧的差距。1000家大企业中,欧洲的英、法、德、意四国公司的股市总市值仅占总值的17%。日、欧相加,还不及美国的份额。据8月19日的《财富》,美国的国民总产值占全世界的22%,欧共体、日本分别为19%和15%。

《财富》每年都公布环球500家大公司的名单,它的评判原则与《商业周刊》不同,销售收入即营业额的大小决定公司名次。三菱、三井、伊藤忠等三家日本商社排在前3位,前10名中日资公司占去6成,美国只占3家。但日本商社的利润同样引人侧目,三菱、三井、伊藤忠相加仅7.8亿美元,而排在第四的通用汽车一家就达到68.8亿。

没有哪个国家的企业比美国大企业更能赚钱,环球500家企业中的153家美国公司利润平均增长11%,每3家最赚钱的公司中有两家是美国公司,利润最多的5家——皇家壳牌石油公司、通用汽车、通用电器、埃克森、菲利浦·莫里斯中4家是美国的。

日本人的美国梦

1991年,在日文版,而不是美国版的《日本可以说不》一书中,作者石原慎太郎预言,20世纪超级大国的军事战将为21世纪的经济战所替代,21世纪的胜利者不是美国,而是日本。该书的副标题是:为什么日本将成为和平伙伴的第一名。

那时,日本人的确有说不的资本。两位数的增长率使它的人均产值赶上美国,而战后这一产值仅及美国的1/15。1979年和1985年,日本分别在汽车产量和半导体芯片产量上超过美国。日经指数奇迹般地升上39000点,东京后来居上,俨然成为资本主义金融中心,华尔街也难与其抗衡。

被经济泡沫吹上高峰的日本人对前途充满信心:只要投入,就将得到回报。从好莱坞到华尔街到硅谷,日本人曾四处出击,把手伸向世人瞩目的要害部门。当三菱地产斥巨资购买洛克菲勒中心时,美国人不知所措。投机商人英机横井竞价帝国大厦所有权,4000万美元买来的实际上只是一张废纸,因为大厦的主人已经将它转租,合同到期还有70年。但日本人不在乎,因为他们有钱。

丑闻接踵而至。英机横井拥有的新日本大饭店失火,烧死33名外国人,英机锒铛入狱,这在亿万富翁中还是闻所未闻的。然而,正在这时,奇迹发生了,新日本大饭店地价升值,最高达到20亿美元,英机不费吹灰之力,就挽回全部损失。在急速上升的地价和股票面前,投资欲望膨胀,巨额贷款从银行流向房地产业,游资推动股票节节上升。金融资本游离到实物资本之外,繁荣的肥皂泡被无限吹胀。

东京的地价是世界上最高的,日本人的口袋是最充实的。1989年,索尼斥资34亿美元购买哥伦比亚广播公司,美国人的坐立不安可想而知。《新闻周刊》的报道用了“入侵”的字眼,在日文版上又被略去。不过,在好莱坞,一切都很平静,好莱坞擅长造梦,而梦以金钱堆就,在来自东方的阔佬面前,制片人伸出双手,索要空白支票。钱是重要的,斯皮尔伯格拍摄的《钩》耗资6千万美元。日本人有钱,可在娱乐业,他们并不在行,所以只能作为投资者而非管理者,把钱投进好莱坞大腕的无底洞。

《福布斯》全球最大20家企业排行榜(单位:亿美元)

《商业周刊》全球最大20家企业排行榜(单位:亿美元)

1990年,索尼全年盈利7亿,而改善哥伦比亚混乱的财政状况所需要的资金远远超出这个数。索尼只好借助发行股票,但即使头脑发热的日本人也看出好莱坞难缠。股价被压低,承销商野村证券信誉受累。

迎头一棒,打得疾速扩张的日本公司晕头转向。去年三菱物产悄然退出洛克菲勒,一进一出,损失20亿美元。《新闻周刊》直言:经济上的勃勃雄心同样需要文化背景。

《周刊》评论家米切尔写道:现在,日本人应该认识到,他们是世界的一员,而非仅仅身在世界中。在国内,日本人创造了井然有序的社会秩序,面对外,他们却满怀征服欲望,以打破他人的秩序为前提。历史上,日本多次侵占邻国,但从未站稳脚跟。

米切尔的潜台词似乎是,日本之所以美梦难成,是因为它缺乏真正掌握商业秩序的“文化”。

美国:暗渡陈仓

4月12日,广岛,马自达总部,公司总裁和田淑弘面带愧色地宣布,福特向马自达注资4.8亿美元已告完成,至此,福特拥有的马自达股权已由24.4%提高到33.4%。按照日本商法,马自达成为福特子公司。在广岛的110万人口中,1/4的市民与马自达有联系。他们将迎来一位来自美国的总裁。

马自达所要接受的,当然不只是一位新总裁。或许,马自达,一个76年的牌号,日本第5大车厂的商标将从此消失。或许,福特将再度拿出杀手锏,大裁特裁——70年代迫于日本车厂的进攻,福特曾一口气将20万员工裁去一半。《读卖新闻》上一篇文章多少反映了日本人的不安:不管怎样,只要能使马自达稳定发展就好。因为在1994、1995两年,马自达先后亏损144亿和354亿日元,《读卖新闻》奉劝日本市民,企业兼并是市场行为,应保持平静心态。

环球500企业家中,最赚钱的两家车厂是通用和福特,利润额大大超出排名第三的丰田,克莱斯勒紧随其后。汽车业的格局就这样再次倾向美国。“美国人抓住了机遇。”世界经济研究所沈骥如教授解释说。1995年日元暴涨,美元贬值,这本是件棘手的事,但美国企业却抓住了这个机会大量出口,坏事变好事,把日本厂商堵在家门口。

90年代初世界经济再次陷入低谷,日、德大企业在艰难中探索出路。与此同时,美国的高技术企业、大公司、大银行却从新的全球观念出发,开始在世界范围的扩张战略,力图在冷战后的经济格局中做主导。布什曾信誓旦旦:“21世纪仍将是美国的时代。”

那时正是日本志得意满的时候。美国人却在苦熬日子。杰克·韦尔奇执掌通用电气的80年代,日本的电器充斥美国市场。电视机、录音机等家电本是美国人的发明,但日本厂家在生产上处于优势,正如松下幸之助的梦想,产品便宜得像水一样,没有任何力量抵挡得住。

日本高清晰度彩电只是原有技术的改进,而美国新近研制的数字式彩电将成为未来的国际标准

韦尔奇看到,两个国家的竞争已经变成体制的对抗。福特发明流水线运转半个多世纪以后,已经变成固步自封的代名词,各部门缺少交流,复杂的工作被分割成互不联系的琐碎的细节,机构越来越肿大,任何一项决策都少不了一连串的繁琐程式。而日本人却马上以简略的方式掌握了技术操作的主动。在挑战面前,韦尔奇所做的,正是大删特减他的流水线。所有通用电气下属企业,只要不能做得最好,就会被卖掉。韦尔奇上任至今,通用裁员17.5万。

韦尔奇鼓励员工间的辩论,企业的活力正源于此。韦尔奇是天才还是混蛋?类似大不敬的话题在通用电气人人可以议论一番。其实,成功的企业就应该以人为本。最近,连续十余年不停裁员的美国3大汽车公司又重新招工,据密执安大学的一份研究报告预测,到2003年,3大公司将在国内招收17万名工人。管理上,它们借鉴了日本厂的经验,即重视工厂里的合作及工作的灵活性,以此提高产品质量。克莱斯勒董事长罗伯特·伊顿说:“有段时间,我们雇佣的是手、胳膊和腿;而现在,我们雇佣的是整个人——他们的头脑比其他部分更重要。”

从乌兹别克斯坦到玻利维亚,美国跨国公司正展开新一轮的环球攻势。生产芯片的英特尔公司获得了环球500家中最高的资产收益率,这部分归于公司从日趋饱和的发达国家转向印度和拉丁美洲。可口可乐70%的销售在海外,80%的利润来自海外。美国政府显然配合了这一轮攻势,以日美贸易谈判起家的桥本龙太郎已没有了昔日的硬汉形象,日本的大街上一下子冒出了凯迪拉克、福特……,今年上半年,日本已进口了50万辆轿车,是几年前的10倍。

1992年后,美国的海外投资额每年以20%的幅度增长,而日、德却逐渐减少。“这是一个质的变化。”日本《世界日报》评论道。

“终身制”、“泡沫经济”、“自满心态”……,知识界为日本的衰落寻找着恰当的理由。盛极而衰的辩证法解释起来似乎更为得心应手。沈骥如教授看重的是冷战后美日关系的变化:冷战中日本处在美国的保护伞下,专心发展经济;冷战后美国则集中人财物力,在经济上寻求霸主地位。《世界知识》周刊将日美竞争形象地比喻为:过去是美国一手护着日本,一手与日本双拳周旋,现在双方赤膊相向,美国无疑分得了更多的和平红利。

而这之后,实际上还有一点不容忽视:在整个工业革命中,美国在许多主干行业创造了特有的商业文化,这种商业文化最终在商业竞争中支持了美国的份额。

信息业:全新的机遇

《商业周刊》1000家大企业中,电脑业占据了相当大的一部分。微软排名12,市值710亿;英特尔排名15,市值621亿。名声显赫的IBM落在后面,排名第20,市值576亿。这个位置恰恰是微软去年占据的,一年后,微软的股价神奇地上涨40%,总裁盖茨的财富增加到180亿美元,重新夺回世界首富的桂冠。

电脑业3巨头的财富超过福特、通用、克莱斯勒,数字的背后隐含的已经不是个别企业的经营问题。据统计,在传统制造业中,如果产量增加25%,单位成本降低6%;在计算机芯片制造业,产量增加25%,单位成本可降低14%,而且一旦形成产业规模,其集中化、大型化和垄断化的过程将会加快,优势地位很难动摇。

信息业提供的机会高于任何其他行业。围绕它的竞争到了白热化的程度。去年全美兴起网络热潮,网景公司创使人马克·安德森一日之内即成亿万富翁,刚刚上市,网景就进入1000家行业,并且名列570位,打破了盖茨创造的神话。最早吹响“网络就是计算机”号角的太阳电子公司从去年的644位跃上261位。其他巨头们当然不甘示弱,IBM以33亿美元收购莲花公司,为的是借助莲花的Notes软件深入网络领域;苹果推出可使廉价的网络计算机成为现实的Pippin;微软在去年12月7日宣布把环球网作为公司最优先发展战略,并将这一天命名为微软互联网络战略日。

这一切都发生在美国。日本人前几年曾扬言:如果日本把它制造的半导体芯片卖给苏联而不是卖给美国,就会改变美苏力量的均衡。现在,就连技术厅长官也不得不承认,在科技方面日本落后10到15年。其实,就是在日本半导体芯片市场占有率超过美国时,大部分也不过是低档品。至于在真正反映半导体技术水平的微处理器方面,日本无论在技术还是生产上都差得很远,现在的软件业,日本除了电子游戏,全面落后。

与日本的汽车、电视机生产线大举迁出的同时,IBM、英特尔、得州仪器、惠普以及新兴的计算机厂家,正在韩国、马来西亚、印度尼西亚、泰国、印度直至中国的广大范围内,建立国际生产和开发网络,作为开展全球竞争的基地。日本与美国的企业犬牙交错,但结构上,日美的差距已显而易见。美国以高科技产业为先锋,日本则因国内奇高的工资成本而被迫迁移工厂。

“改良与创新”是日美两国对技术的基本态度,世界上65%的高技术创新来自美国

美国国内没有一个知名的彩电品牌,但这并不意味着他们自动放弃了未来的彩电市场,最近研制出的数字式彩电将成为未来的国际标准。而松下、日立推出的高清晰度彩电只是原有技术的改进。“改良与创新”是日美两国对技术的基本态度。世界上65%的技术创新来自美国,75%的新技术被美国人首先应用,但在大规模生产时,日本占了上风。日本拥有工艺。

日本抓住了以“自动化”为标志的第三次技术革命的机遇,在钢铁、汽车、无线电电子等成熟和尖端领域精耕细作,追赶美国。他们几乎追上了,但就在这个时候,成功也与他们失之交臂。他们遵循的是“追赶型发展模式”,如同登山,追赶者有迹可循,省时省力,但一旦接近,双方就站在同一起跑线上。

在基础性、开拓性的高科技领域,成功率只有5%。日本企业所习惯的,是成功率接近100%的实用技术。

以“信息化”为标志的第四次技术革命开始于1976年,那时微软公司刚成立,苹果的创始人乔布斯和伍兹尼克在散发霉味的车库正忙于攒制第一代苹果电脑。20年弹指一挥间,日本通产省的指挥棒指向的,仍是出口导向的电子产品。事情的确值得玩味,当他们就要占领世界时,却发现曾经如饥似渴地吞食彩电、录像机的外国人已经变了口味。

在一个新的时代面前,仅靠技术已难以激发想象力与创造力。

目前,世界10大电脑企业中7家在美国,美国的电脑联网比例达60-70%。据因普特市场调查中心预测,迅速增长的信息市场的产值2000年可望达到3250亿,今后5年将以每年14%的速度递增。网络服务将是增速最快的一个门类,年增长19%,到2000年,信息业使用的应用软件市场额将达到680亿美元。

追赶过程中,日本还有很长的路。全日本个人计算机网络化率仅10-20%。除游戏软件,日本从美国的软件进口额是出口额的20倍。

克林顿政府、华尔街以及“硅谷”联合推出的信息高速公路计划投资4000亿美元,从工业社会向信息社会过渡已成为全民行动。日本企业要迎头赶上,已不仅仅是简单的企业行为,同样需要一次“全民总动员”。 美国公司