发明专利为何难以突破

作者:三联生活周刊(文 / 张晓莉)

专利复审委员会正在审理专利纠纷案件(王文扬 摄)

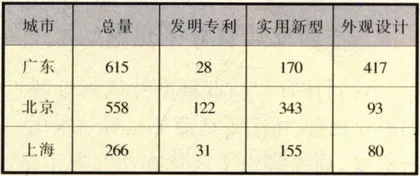

从1994年起,北京的专利申请量连续两年下降,并于去年丧失了维持9年的申请量全国第一的地位,排在了广东省的后面。另一大直辖市上海的情况同样不尽如人意,不论从申请量还是从授权量上看,上海一直在第10位左右徘徊。这一趋势在今年上半年仍在继续。1996年7月份,广东省、北京市、上海市的专利申请量分别为615件,558件,和266件。

纯粹从总量上看,广东省后来居上,位居榜首。但国家专利局的有关人士仍然认为,从实力上讲,北京依然是最强的。我国的专利分为3种,即发明专利,实用新型专利和外观设计专利。从1996年7月份的数字看,广东省的外观设计专利占了绝大部分,达417件,发明专利只有28件,而北京的发明专利有122件,外观设计专利只有93件。

1996年7月京沪穗专利申请量(单位:件)

发明专利无疑是几项专利中技术含量最高的。广东省专利绝大部分还是技术含量比较低的外观设计。正是基于这一点,国家专利局认为北京最具有实力。可是从上表不难看出,即使是北京,发明专利也仅占所有专利的22%。

技术含量低,可以说是目前我国专利工作中的一大问题。从全国来看,从1985年实施《专利法》截止到今年7月底,发明专利仅占全部专利申请量的27%。巴黎公约所指专利仅局限为发明专利,新型实用与外观设计并不列入此范畴。美国采用这一标准,年专利申请量可达10万件,德国达4万多件。而我国的年发明专利却仅有1万多件。

我国专利工作的主要奋斗目标是在本世纪末达到年申请10万件,其中发明专利申请达到3万件。从今年上半年情况看,7月底,全国专利申请量已达56384件,到年终可望提前4年达到10万件的申请量,但发明专利是否可以突破3万件却还是个未知数。

除了专利结构不够合理,从专利申请者的角度看,个人专利申请量一般要占到总申请量的百分之六七十,而在国外个人专利申请量一般不会超过10%,绝大多数专利来源于各个企业。

1995年,我国企业专利在10000件左右。曾有人作过这样一个计算:以我国目前的800多万家企业作分母,每千家企业才有1.25件专利,即使是按10万家大中型企业计,也是10家企业才摊上1件专利。而国外一些大型企业,像松下、东芝等,年专利申请量可达上万件。可以这样说,我国全国的企业年专利申请量还不如国外一家大公司的多。

有人把企业专利申请量少归咎于资金短缺,大中型企业效益差,根本无力顾及专利开发,这当然是原因之一。但国家专利局有关人士指出,最根本的原因还是专利意识淡薄,许多人根本不知道如何利用专利来保护自己的企业。

在西方发达国家专利战略已成为企业的重要发展战略之一。一般来讲,一家大企业的专利要分为4个部分:一是即用型,即申请之后会立即实施,一般占总申请量的15%;二是储备型,即一些高新技术一时还无法用于生产,但为了占领未来市场而抢先注册专利,这一部分大约占35%左右;三是防卫型,即为保护核心市场而对一定范围内的相关技术进行注册,这大约占到30%的比例;剩下的一部分则是由于技术更新而被淘汰掉的。

我国企业与这种有计划有步骤地实施专利战略还相去甚远。一方面大量企业还没申请过一件专利,一方面已开始申请专利的企业又缺乏战略性眼光,没有把专利纳入整个企业发展的全盘计划中去。

专利意识的淡薄不仅仅反映在申请量上。专利制度的两大功能即保护专利权人的独占性和公开专利技术以利于别人在此基础上再研究都没有得到很好的发挥。由于惩处力度不够,社会上假冒专利案件时有发生,专利权人的利益难以维护;另一方面专利局4000多万份专利文献大多处于闲置状态,利用率极低,而在国外,大企业中一部分技术人员每天都要到专利局去上班,查阅各方面与本企业有关的专利资料。

为此,国家专利局有关人士呼吁,在《专利法》实施10年之后,社会的专利意识还亟待加强。

1984年通过的《专利法》是我国建立专利制度的开端(王文扬 摄) 申请专利