噪音的致命危害

作者:三联生活周刊(文 / 杭艳)

德国鲁尔区的噪音防护墙

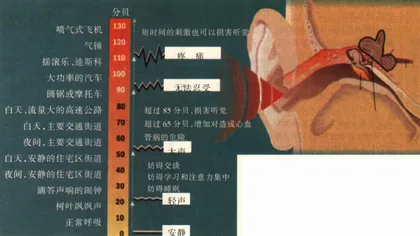

几年来,设在柏林的德国联邦环境保护局一直在进行一项未经公开的调查研究——噪音对人体的危害,日前发表的结果是:噪音不仅损伤听觉,同时也危害人的循环系统和心脏,长期受噪音影响,将会致命。该局专家们的结论是,每年有两千余名德国人死于噪音。噪音可能是心肌梗塞的第二位最常见的原因;吸烟是第一位原因。噪音损害健康虽然缓慢,但却持续不断。高声级的音量持续刺激听觉,会导致人体的应激反应——肌肉痉挛,血压升高,心搏加快,血脂值和血糖值改变。人体对噪声作出的反应就好像遇到危险时一样,顿时分泌出肾上腺素,动员起体内的能量,从而使肠胃和循环系统缺乏能量。体内器官由于长期能量供应不足而受到损害,引发胃溃疡或心肌梗塞。专家们估计:一个人在白天忍受的音量超过平均值65分贝——这是交通频繁的街道上一个典型数值——就会危害健康;据科学家们推算,在德国,有1/6的德国人生活在这样的条件下。

长期受噪音影响究竟有哪些后果,只有通过流行病学的大规模研究,才能弄清楚。不过,一些初步的小型研究已足以给人们敲响警钟。据初步谨慎的估计,65分贝的噪音干扰能使心肌梗塞的发病率提高约20%。

慕尼黑市环境绿化负责人约阿希姆·洛伦茨(Joachim Lorenz)说,在大城市里,“噪音早已成为环境保护的头号问题”。波恩的环境部长安格拉·默克尔(Angela Merkel)女士认为,保护人们免遭噪音的危害“是整个环境保护立法中最最困难的部分”。

其实,政治家们和各地的环境保护协,会只是到很晚才发现噪音是一种环境污染,因为噪音对人体的危害不像一片有病的树林那样可以看得见。它既不像臭氧层的空间那样骇人听闻,也不像海洋和河流污染那样令人气愤。这就是为什么各国都投资更多的钱去整治石棉粉尘,而不去投资减轻噪音。尽管根据环保局的估计,因噪音导致心肌梗塞死亡的人要比由于石棉粉尘污染而死于肺癌的人要多。

噪音究竟在怎样的条件下导致人体的生理紧张状态?德国吉森的解剖学教授和噪音专家格拉尔德·弗莱舍尔(Gerald Fleischer)认为,“光是音量不成为问题,问题在于声音的传递方式”。为了支持自己的论点,弗莱舍尔特别喜欢转述他的一位朋友的经验。这位朋友始终在靠近巨大瀑布的一间小屋里度假,假期后回到家中,他总是热情地谈论瀑布的安静。弗莱舍尔认为,这是一种特殊的感受方式,因为实际上,度假地点的杂音声级实际上要比他自己的相对安静的寓所里要高得多。弗莱舍尔还举例说:一位载重汽车驾驶员白天能忍受喇叭的鸣叫和刹车的尖厉声、车轮的隆隆声。街道的喧嚣背景属于他的职业一部分。可是到了夜间,在他的休闲时间里,每一辆从他家门口驶过的汽车都会使他厌烦。

受干扰的视听(噪音量及其后果)

尽管如此,噪音并不仅仅是一个自我感觉和主观接受的问题。事实上,人耳的工作,声波必须先进入耳廓,然后经过耳道、鼓膜、听小骨,传到内耳,引起耳蜗内听觉薄膜的振荡(见图示)。那里有两万个毛细胞组成的听觉器官。全部毛细胞都依附在薄膜上,并在每次振动时把电脉冲传到听神经。脑组织会对接受到的信号进行最细微的辨别,判断它是语言的声音呢,还是音乐,抑或是噪音。遇到特别强的振荡时,毛细胞由于声压增大而弯曲。如果毛细胞在相当长的时间内反复受到强烈刺激,细胞纤维就会疲劳,从而暂时麻痹。如果毛细胞不是过于疲劳,在休息一段时间以后就会恢复,不久就能重新正常工作。但是,如果毛细胞日复一日地超负荷工作,就会渐渐地失去康复的能力。毛细胞一旦渐渐死去,就没有任何手段可以使它们再复活。

德国杜塞尔多夫的劳动保健医学家安德烈亚斯·迈尔—法尔克(Andreas Mayer-Falke)曾作过测试人如何估计自己对噪音的感觉和身体实际对噪音作出怎样反应的试验。结果是:恰恰是那些自以为特别健壮的人,对噪音作出持续的应激反应。迈尔—法尔克的看法是,人受噪音的损害,未必一定要处在醒着的状态。环保局的噪音专家迪特尔·戈特洛布(Dieter Gottlob)警告说:“耳朵始终张开着,脑组织不停地在作纪录,什么时间——白天或夜间——在这里不起作用。”例如,谁夜间敞开窗户睡觉,而且在清晨五点时并未被从自己家门口驶过的40吨卡车惊醒,他的健康同样受到了损害。科学家们甚至观察到,睡眠状态的受测试者作出的应激反应特别强烈。

人们受噪声折磨的痛苦程度,最终取决于他们所居住的城市或社区为防治噪音采取了什么措施。环保局的交通专家阿克塞尔·弗里德里希(Axel Friedrich)说:“其实不用花多少钱,情况就能大大改善。”据柏林的专家们估计,只要投资500万马克,列车驶过发出的噪音就能大大减少。如果为了减少住宅区的噪音,只要用一半的投资,把铁轨重新磨光一遍就行。目前,环保局正在制订防治噪音的建议,但是几乎不能设想,会很快从中产生具体的立法。联邦行政法院法官耶尔格·贝尔克曼(J?rg Berkemann)说,对于噪音问题,政界“有意识视而不见”。例如德国汉诺威的温德尔贝格的一片居民区,夜间每隔3分钟就有一列货车隆隆地从家门口驶过,至今束手无策。联邦铁路当局没有为居家安装隔音窗而提供任何补贴,因为法律没有这样的规定;尽管在几十条交通要道中间建造了隔音防护墙,但居民们认为,消灭高速公路和铁路上产生噪音的根源将更有意义。

不少科学家,如波鸿的心理学家赖纳·古斯基(Rainer Guski),早就提出警告,要在大城市建立噪音集中区,就像外国大城市的机场周围一样。不过,能从机场、闹市路口、或者铁轨等周围的噪音集中区迁走的,毕竟只是有钱的少数人。好在私人出巨资,安装消除噪音设备的人还是有。在纽伦堡附近的小镇佩格尼茨有家普夫劳姆旅馆,这家旅馆四处安装了精心设计的防音毯。客人们走上这里的露天平台,只觉得鸟儿啁啾、喷泉汩汩,好像有支乐队在排练。客人们不会想到,矮树篱背后竟是一条交通频繁的公路。就在不久前,这里的噪音还无法使客人们在露天平台呆上10分钟。设计者通过隐藏在灌树丛里的定向拾音器仍能接收到噪音,通过一种挖空心思的装置将噪音叠加住,并十分巧妙地使之变成悦耳的声音——这家小小的佩格尼茨旅馆之所以安装了这样的装置,是因为许多到拜罗伊特来参加瓦格纳音乐节的人会在这里下榻——他们的听觉锐敏,且腰缠万贯。可是对一般消费者来说,为安装这种昂贵的设备,要支付一万五千马克,又谈何容易!

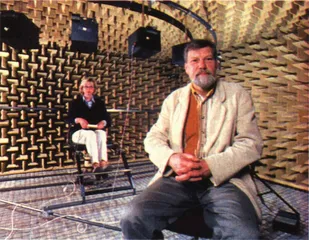

噪音研究人员古斯基说,身体对噪音的反应就像遇到危险时一样。他正和一名女性被测试者在声音实验室里 环境污染环境保护汽车噪音噪音