姥姥家还唱大戏吗

作者:舒可文(文 / 舒可文)

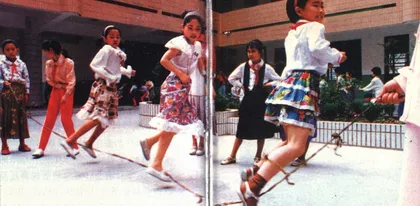

童年时,我们手拉手唱起心爱的儿歌

读到有关儿童暴力事件的报道,想到那一双双施行暴力的手是如此稚弱,所施暴力却又造成如此严重的伤害,我们都会为之震惊。无论从这些事件的残暴程度、施暴理由,还是从这些儿童的心理背景、情绪状态来考察,都很难与儿童、少年的形象联系在一起,在我们的记忆中,在我们读过的书籍里,在我们听的故事里,在我们的设想和期待中,儿童与暴力没有一丝一毫的关联,如果他不是受害者。那么,现在的儿童与过去的儿童有什么不同?他们的生活发生了什么本质的变化?

儿童,从来没有像今天这样成为家庭生活、社会生活中如此“重要”的部分。从小孩一出世,双亲那凝视的眼睛就显得过于郑重其事:“孩子将来做什么”?从这一天起,“孩子将来做什么”将是一个家庭的恒定的主题,在不同的时期不断地变奏。小孩日常生活中的所有细节都直接联系着前途,游戏一定是能开发智力的,或陶冶情操的。一项游戏,如果大人们找不出其中有开发智力的功能,也不觉得是什么象样的情操,就阻止小孩玩。孩子再也不是家庭的一员,而成为家庭的一个任务。

为了与现在的儿童做对比,我们随意采访了一些人,他们的年龄在25岁至65岁之间。在和这些受访者交谈中,我有一个总体的印象,那就是,他们在童年时的欲望总是很具体的、很简单的,比如,少洗一次碗,学骑自行车的时候能多骑一会,而且这些欲望通常是能够得到满足的;他们童年时的人际关系大多是直接的,比如,兄弟、姊妹、邻里、老师、同伴,他们在这些关系中生活、游戏、学习、劳动,当然也少不了争吵,打架,但总的来看是亲善的;他们童年时的做的事情,相对而言是比较容易的,并且在他们的意识表面这些事情没有什么远大目标。

这些受访者,出生的家庭背景区别很大,文化程度不同,地域不同,但有一点是共同的,那就是他们都唱过专属于儿童的歌谣。歌有奇特的感染力,说起歌谣,人们都有几分返老还童的兴奋。有人还记得,大约十年前,北京的一台晚会上,人们出乎意料地听到一首童谣。音乐响起,合唱声由远而来:水妞,水妞,先出来犄角后出头,你爹你妈,给你买了烧羊骨头烧羊肉,你不吃也不喝,猫儿叼了去哟。很多人随之怦然心动,由此想起许多有趣的童谣,由这些童谣又忆起童年趣事。还记得,有一部《离婚合同》的电影,其中的生活嘈嘈杂杂,主人公万事不如意,他烦恼得束手无策地独坐的时候,远处有一群孩子正在做丢手绢的游戏:丢,丢,丢手绢,轻轻地放在小朋友的后边,大家不要告诉他,快点快点捉住他,快点快点捉住他。听到这在空间和时间中都非常遥远的歌声,所有唱过这首歌的入和万般无奈的主人公一起,似乎都一下获得了一个立足点。

口念儿歌、脚跳皮筋:童年的好时光

各种心理学理论几乎都认为,童年生活与人的品德、人格、性格等有不可分割的紧密关系。童年是心理财富的积累时期,童谣是这份财富的重要组成部分。

在我们听到的童谣中,有些是日常话题,例如,“拉大锯,扯大锯,姥姥家唱大戏,接姑娘,请女婿,就是不带宝宝(自家小孩的名字)去”。有些是有时代性的,例如,“一二三四五,上山打老虎,老虎不吃人,专吃杜鲁门”。这些都是民间流传的。也有一些专为儿童创作的童谣,例如,一位43岁的广东女士给我们唱的一首她在小学一年级音乐课上学的歌:“青蛙的妈妈睡醒了,呱呱呱呱叫,青青的杨柳随风飘,地上长青草。小鸟在歌唱,春天到了”。不论是属于哪一类的,凡是成年人乐于回忆的童谣,或能很快想起来的童谣,都有一个共同点:词汇简单,内容朴素,情调平和,没有明显的深刻含义,甚至有些就是好玩,例如,“拉虾(瞎),拉虾(瞎),拉到河里喂王八”。唱的时候,大人在前拉着一根小绳,小孩闭上眼睛,拉着小绳的另一端跟在后面,边走边唱。这样的童谣除了能使孩子一乐,此外别无它意。

可能正是由于这些因素,才使儿童爱听,爱唱,可能正是因为这些因素才能使童谣进入儿童心里,才能使人长久地记住。进入了,爱听了,爱唱了,才有可能积淀成为心理财富。能够进入儿童世界的童谣才能算得上是童谣。根据我们采访的印象,可以说,童谣是一个人童年生活的重要内容,是童年记忆的一个个亮点,也几乎是一个人童年时光的一个标志。

童谣是唱给儿童的歌,是由母亲唱出的歌。很多童谣的标准形式都是母亲在哄小孩时哼唱的,但也有更多的是小孩自己唱的。之所以说童谣是由母亲唱出的歌,因为母亲是幼童与外界一切人和事交往的桥梁,母亲面前人人是孩子。母亲唱出的歌,不在立意,不在知识,它传达的是安全感,是愉快的生活氛围。

而现在的儿童普遍比过去的儿童有知识、眼界宽,唱的歌也比过去的歌更有艺术性,但却有过多的负担,也有过多的儿童像小大人。民间流传的、继续被传唱的童谣越来越少,因为,家长们认为,那些歌虽然好玩、有趣,但是没什么意义。所谓意义,是指“开发智力”的意义,或其它有利于将来进入社会的意义。这样的家长太不把小孩当小孩,恨不得让小孩立即成为一个大师,至少成个神童。还有一种情况,是家长们太忙了,没闲情逗小孩乐,挤出一点时间,还得想着小孩将来的入学、升学,一想到这些,又只好想法“开发智力”。

儿童生活的另一个重要场所,幼儿园和小学校,向来不是传唱民间童谣的地方,它们教唱的歌主要是创作歌曲。在这些创作歌曲中,有一些是于儿童天性、接受能力相宜的。例如,很多幼儿园早操时唱的歌:“小免走路蹦蹦跳,小鸭走路呷呷叫,小乌龟走路慢吞吞,小猫走路静悄悄”。但是也有大量的所谓儿歌立意太高,或强调科普教育,或强调道德教育。科普有专门的科普书籍,道德更是在言传身教,儿歌承担这样的重任没有这样的必要,并且也显得极不协调。更重要的是词汇成人化,情调成人化,不可能进入儿童心里,不进入就等于空白,不能起到塑造的作用。我们可以听到很多小孩会唱“世上只有妈妈好”,在此不论这首歌作为电影插曲的作用,只就歌词本身而论,应该说它是唱给情感成熟、有回味能力的成年人听的。类似的歌还有“我是一棵小草”。这两首歌竟然都被收入一本配画的儿歌集中。这样的歌一谙不谙世故的小孩唱出,让人感到这孩子“太懂事”了,以至于不像个小孩。让人不像人是对人的否定,使小孩不像小孩本质上是对小孩的非礼。

非礼儿童的现象还出现在某些幼儿园的节日演出中。稚气的幼童穿着颇显性感的装束在台上起舞,那种形象无论如何都是不健康的。某些成年人的装束只能穿在成年人的身上,它是按照成年人成熟特点设计的,显示的是与成熟相应的情调,把这样的装束移植到儿童身上,无论在什么场合,无论怎样解释都是不适宜的。它掩盖儿童的天性,甚至歪曲儿童的天性。

对待儿童的种种误区使童心在此被压抑着,得不到充分的舒展。但无论我们是否把小孩当小孩,小孩也成不了大人。他们也会以自己的方式反抗强加给他们的生活,暴力很可能是一种反抗,比较温和的反抗在他们自己的童谣里表述,几年来一直流传在儿童中的一首童谣可以说明儿童眼里的生活现状:星期天的晚上黑咕隆咚,小熊猫的家里发生战争,他妈一开灯,他爸爸就抽疯,他奶奶端着尿盆往外扔,他爷爷掉进了茅屎坑……。 育儿音乐童瑶