房改17年——住房还是梦

作者:方向明 有人说,中国房改是从1980年开始的,因为那一年小平同志明确提出了住房改革思路。也有人说,房改应从1987年算起,因为这年国务院组织班子全面设计房改方案。还有人说,房改起步应在1988年,其标志是国务院发了个11号文件,房改全面推行。

有人说,中国房改是从1980年开始的,因为那一年小平同志明确提出了住房改革思路。也有人说,房改应从1987年算起,因为这年国务院组织班子全面设计房改方案。还有人说,房改起步应在1988年,其标志是国务院发了个11号文件,房改全面推行。对于老百姓来讲,哪一年其实并不重要,反正他们觉得房改的日子已经不算短了,一会儿提租,一会儿售房,好似刮风总是一阵儿一阵儿,一会儿补贴,一会儿不补,像孩子的脸,一变一变的。方向转来转去,步子走走停停,公众的房改热情时涨时落,住房梦想忽明忽暗。房改这些年,我们必须承认,相当一部分人圆了住房梦;我们也无可否认,对于相当一部分人来说,住房还是个梦。

在国务院房改办堆积的厚厚一摞文件,清晰地勾勒着中国房改前17年的脉络。我们惊讶地发现,房改切入点的3次变动,导致的是房改整体进程的3次停顿,以致于房改的既定目标一拖再拖。早在1988年的11号文件中,就曾提出1992年达到成本租金,可时至1996年我们还在为这一目标努力奋斗。

从1980年小平同志提出房改思路后,在一些小城镇便开始了出售住房的试点工作,在此后的8年中,住房改革一直停留在小打小闹的尝试阶段。时至1988年仿佛从天而降的11号文,一夜之间房改在全国范围内全面展开,当时的改革突破口选择在提高租金上,既定目标是5年后达到成本租金。可惜,一阵雷霆过后,房改在1989年陷于全面停顿,唯一的成就是,把房租统一到每平米9分钱。

1991年,房改重新大张旗鼓,又出了一个30号文件,提出租售并举,把房租一步提到每平米30元,同时在售房上定了一个最低限价,即每平方米不低于120元。消息传出,全国各地刮起一股售房旋风,各地售房价格都紧靠最低限价。这时有学者提出,如此价格出售公房等于国有资产流失,于是,中办、国办在人民日报上强调不准低价出售,新一轮的房改热潮到1993年又冷下来。 1994年7月,国务院又正式发布了43号文件,决定以建立住房公积金为主,同时提出了提租和售房的具体目标,这个文件是中国房改以来第一份具有法律效应的文件,也是规定比较详细又具有可操作性的第一份文件。但是,到了1995年,房改又几乎停了下来,其原因在于在房改资金的分配问题上卡了壳。事情缘于财政部发文要求售房资金大部分上交财政,企事业单位只能自留10%-15%。各单位售房积极性由此大挫,直到1995年11月在全国房改工作会议上,国务院领导听取汇报后表示,售房资金应全部归产权单位,财政一分不拿,这一矛盾才得以解决,出售公房工作重现转机。

1994年7月,国务院又正式发布了43号文件,决定以建立住房公积金为主,同时提出了提租和售房的具体目标,这个文件是中国房改以来第一份具有法律效应的文件,也是规定比较详细又具有可操作性的第一份文件。但是,到了1995年,房改又几乎停了下来,其原因在于在房改资金的分配问题上卡了壳。事情缘于财政部发文要求售房资金大部分上交财政,企事业单位只能自留10%-15%。各单位售房积极性由此大挫,直到1995年11月在全国房改工作会议上,国务院领导听取汇报后表示,售房资金应全部归产权单位,财政一分不拿,这一矛盾才得以解决,出售公房工作重现转机。

从房改的历史进程看,我们很早就确立了中国房改的总体思路和目标——改革低租金的住房福利分配制度,实现住房商品化。但在改革突破口上变来变去,政策缺乏延续性,甚至在具体细节上的争议都使房改陷于停顿。也许我们至今还未清醒,房改浪潮的三落四起,中国百姓要为此付出多么高昂的代价?只有极少数人预见,房改成本正在成倍剧增,房改进程整整贻误10年。更严重的是,我们痛失了许多房改良机。机不可时,时不再来。

以售房为例,在1991年国务院提出“售房最低限价为每平方米120元”后,全国百姓于1992年踊跃购房。当时,全国公房为12亿平方米,专家预测可售出一半,即使按最低限价出售也可收回住房资金720亿元。用此资金投入建房再出售,4年打了3个滚,如今至少可滚到上千亿资金。然而,就因有人提出“如此低价”有损国有资产,公众购房热情大挫,旧公房没卖出多少,新峻工的住房又不断分配给个人。到1994年底统计,公有住房总量达到30亿平方米,而卖出不足1%。

粗粗算一笔帐,足以让人触目惊心:且不说如果1992年卖出720亿元,4年滚成上千亿元,就论1992年至1994年新峻工的住房18亿平方米,如果每平方米按300元售出,全国就可收回5400亿元。可现在这30亿平方米的公房,每年都要折旧2%,一年就白白损耗210亿元资金。同时各产权单位还需投入70-80亿元的修理费,两者相加一年就是300亿元,一天一个亿!

再算另一笔帐,中国的任何一项改革都需要国家财力支持,这叫改革成本。具体到房改成本,1978年我国公房面积为2.8亿平方米,所需房改成本22亿元;1988年公房面积为8.63亿平方米,房改成本达317亿元;1992年公房面积达12亿平方米,房改成本达910亿元;1994年公房面积达30亿平方米,房改成本至少在2500亿元。鉴于目前国家囊中羞涩,根本无力支持这样一笔巨额房改资金,如果全部转移到百姓身上,肯定会造成集体抵制,因此房改难度越来越大。

10年前,中国房改的道路原本是一条大马路,可如今变成一条小胡同。责任可以让历史背负,但代价却由今天每个人承担。 “贵在起步”。国务院房改办的官员过去嘴上总叨着这个口头禅,现在他们不说了。中国房改从1988年起步,选择了一个公众最易接受的起点——提租补贴,但政府财政又不跟劲,挑不起这付重担,结果迈出一步又歇下来。其实,在1985年设计“提租补贴”方案时,对改革以来职工收入快速增长没有充分估计,竟提出“提租与补贴持平”的思路,等于国家给职工涨了工资,又背起房改重负,这种慈爱胸怀最后反到害了百姓。

“贵在起步”。国务院房改办的官员过去嘴上总叨着这个口头禅,现在他们不说了。中国房改从1988年起步,选择了一个公众最易接受的起点——提租补贴,但政府财政又不跟劲,挑不起这付重担,结果迈出一步又歇下来。其实,在1985年设计“提租补贴”方案时,对改革以来职工收入快速增长没有充分估计,竟提出“提租与补贴持平”的思路,等于国家给职工涨了工资,又背起房改重负,这种慈爱胸怀最后反到害了百姓。

时至1991年,在提租方面又制定了“多提少补”原则,国家与个人都担一点,但并未订出提租与补贴的比例,加之当时中央强调“稳定压倒一切”,因此各地普遍采取“能多补就多补”,补不起就不动,改革力度微乎其微。结果,房租支出占职工家庭收入的比例,1978年为1.93%,1992年反而降到0.73%,进入历史最低水平。到了1994年,国务院下大力气搞房改,全国总动员全民齐行动,才使房租占职工家庭收入比例达到2%,与1978年持平,而此间整整空耗16年。

1994年的提租思路一直沿续至今,人们似乎找到个两全齐美的方案——小步提租不补贴。思路很漂亮,可操作起来却是纸上谈兵。1988年时,房屋的折旧与维修费组成的成本租金为每平方米2.5元,现在已涨到6.5元,至于商品房租金已达到每平方米30元以上,而按房改走在前列的北京市的计划,到2000年才小步提租到每平方米3.85元,届时商品房租金与成本租金还不知涨到什么地步。

租金提不起来,租售价格比例不合理,没人买房。现在,北京城区住宅的商品房价格约在每平方米5000元,全国大中城市的平均水平也在2000元,实在买不起。即使国家安居工程减除许多税费,尽量压低造价,全国的平均售价也在每平方米1000元。按理说,职工咬咬牙跺跺脚可以承受,一套两居室不过五六万元,可人们就是不愿花这“冤枉钱”。

冤在何处?假如你能分到一套两居室,按现在租金一年不过750元;即使房改到2000年,一年的房租也不过涨到3000元。而买下这套房需一次性投入五六万元,将这笔钱存入银行一年的利息就是五六千元,一半就够交房租。正因为房租与房价的比价不合理,所以现在已有住房或有希望分到房的职工不肯掏腰包买房。据大连市统计,1995年峻工安居工程36万平方米,有46%还在空置,28%为单位购买,只有26%是个人购买。桂林市情况更糟,1995年峻工13万平方米,有60%的房子还在待价而沽。

国务院房改办很早就确立了一个原则——新房先出售,尽量避免其重新流入分配旧体制。但各单位各有一本难念的经;已有住房的职工从前没买下来,现在让那些等了多年住房的职工掏钱买房,有失公平。就这样,新房进入旧体制如雪球般越滚越大,一旦改革触动既得利益者太多,大家都在维系这种旧体制,“先售后租”的原则就名存实亡。

目前,在国务院房改办的文件中,售房、提租、建立住房公积金、实施安居工程仍为房改4大内容。但从各地房改部门汇总的信息表明,工作重点主要在建立住房公积金上,提租与售房成为软指标,能进展多少就干多少。明白人一眼便知,如此房改思路实属避重就轻。

建立住房公积金的经验出自上海,职工每月掏一点,单位等额搭配一点,这样每个职工一年也就可以有近千元的公积金,指望这点钱买房是不可能的,但这些钱积少成多,全社会便聚集一笔不小的建房资金。上海市因起步较早推广较快,目前已筹集住房公积金达80亿元,今后每年还将聚集10亿元以上。

以住房公积金为突破口是条新思路,上海经验使公众在房改的长长隧道中,看到尽头的一点光亮。如果将这80亿投入建房,而安居工程目前的一般造价为每平方米1000元,建设周期基本为一年,这样一年就可建成800万平方米的住宅。如果全部售出,又可回笼80亿元资金,加上今年新筹集的10亿公积金,明年就可建900万平方米住宅。如此循环往复,到2000年,上海市仅凭住房公积金就可建房5000万平方米。上海市目前人口为1356万人,城区人口不足1000万,城镇职工500万,依此计算到本世纪末人均可新增住宅面积5平方米,每个职工可增加10平方米,一个三口之家至少可增加20平方米。

不过,上海人要圆住房梦需有一个关键前提,即新建住房均可售出。如果建后又分,住房资金泥牛入海无法回笼,那么到2000年仅靠公积金只可建房1200万平方米。人均只分到1平方米,每个职工分到2平方米,三口之家可增加4平方米。一个小厨房的面积!

由此可见,不管怎么绕来绕去,提租与售房是中国房改的关键所在,是无法回避的。可是,如果我们把房改目标定在“租售并举”,我们又有一道难以逾越的天堑。据国务院房改办测算,要想让住房按每平方米1000元售出,房租至少提到每月每平方米8元以上,一套两居室每月就是500元,可1995年全国职工的平均月收入也就700元。谁能承受?

40年一贯制,我们一直把住房当成一种福利,分配到每个人头上,因此在工资构成中住房含量微乎其微。

1992年,北京市房改办在设计“小步提租不补贴”的方案时,将40年的陈年老帐全部翻出,终于提到一个理论根据,我国职工的工资构成在建国之初有5%的住房含量。现在算来,双职工家庭平均每月支付70元房租,是合理的,即使按房改到2000年的提租目标——占到职工家庭收入的15%,目前计算结果每户每月也只支出房租210元。显而易见,要想把房租提到促进售房的程度,要么给职工涨工资,要么发放住房补贴,可国家财力又亮起红灯。

历史的包袱如此沉重,住房体制转轨谈何容易,无怪乎房改思路躲躲闪闪地变来变去,因为今人无法偿清前人的旧帐。中国的房改进程曾给人希望但又让人渺茫,我们曾在长长的隧道中看到尽头的光亮,可发现一条隧道的尽头又是一条长长的隧道。 有句话我们已烂熟于耳:小康不小康,关键看住房。但何谓“小康居住水平”却说法不一。国务院房改办1994年说有两个硬指标:人均居住面积达到8平方米,住房成套率达到60%。

有句话我们已烂熟于耳:小康不小康,关键看住房。但何谓“小康居住水平”却说法不一。国务院房改办1994年说有两个硬指标:人均居住面积达到8平方米,住房成套率达到60%。

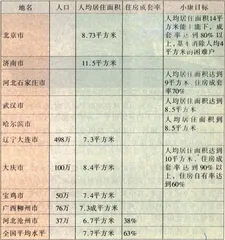

但是,同样来自国务院房改办的信息,我国城镇人均居住面积已达7.7平方米,住房成套率达63%。如此这般,我们已经达到小康居住水平。于是又有另一种说法,居住小康意味着人均居住面积达到9平方米。

全国标准不一,各地因区域差别而千差万别。也许数字太悬殊并且太抽象,所以人们更习惯于一种形象描绘:5口之家拥有一套两居室,厨房、厕所、卫生间一应俱全,水、电、煤气、暖气、电话、电视共用无线配套成龙,出门便是绿地和娱乐设施,商店医院幼儿园也只是一步之遥。

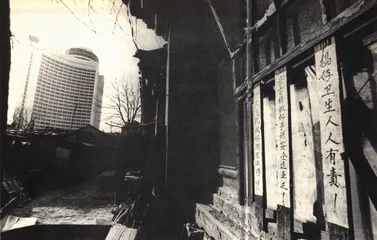

多么诱人的梦想。然而对相当一部分城市居民来说,蓝图近在眼前,现实远在天边。政府为满足百姓的需求,计划在今后几年开发住宅9亿平方米,其中到1997年向市场推出1.5亿平方米的住房。按照这样的速度,两居室的小康梦似乎离我们并不遥远,但百姓的感觉却大不一样。 来自大连市的一个反差强烈的信息表明:一方面全市有近2万户住房困难户,人均居住面积4平方米以下;另一方面有近百万平方米的商品房空置,足够困难户们每家分配一套两居室。来自走在房改前列的北京市的一项抽查显示,实现小康的13项指标中,已达到小康指标90%以上的有4项,已实现指标60%以上的有5项,距小康水平不足50%的指标有4项,住房就是其中之一.

来自大连市的一个反差强烈的信息表明:一方面全市有近2万户住房困难户,人均居住面积4平方米以下;另一方面有近百万平方米的商品房空置,足够困难户们每家分配一套两居室。来自走在房改前列的北京市的一项抽查显示,实现小康的13项指标中,已达到小康指标90%以上的有4项,已实现指标60%以上的有5项,距小康水平不足50%的指标有4项,住房就是其中之一.

众所周知,按目前发展住房的状况,建设商品房以商品价格租售显然不现实。据统计,到1994年底,全国累计空置商品房达3289万平方米。依此类推,即使到2000年,全国所有住房面积总量已达到小康标准,但百姓也只能望楼兴叹,让房子空荡荡地矗立在都市中。

政府要想兑现承诺,唯有发展廉价的安居工程,由政府与居民共同出资共同努力,方可蓝图变现梦想成真。但棘手的问题是,1995年国家总共筹集住房资金才120亿,全国聚集的住房公积金也就100亿元,两者相加只220亿元仅够建2500万平方米住宅。按此融资规模,到2000年也只能建1.5亿平方米。政府将建9亿平方米的住宅计划,也不过是一枕黄梁。

出路何在?中国到2000年,政府在住宅上能否实现小康蓝图,百姓能否拥有一套私房,关键取决于房改成败。从新近召开的第四次全国房改工作会议上获悉,中国房改的步伐将大大加快,并且制定了具体进程表和具体目标。将这些目标化为数字足以让人大吃一惊:中国用了17年,把房租占家庭收入比例提高到5%,在未来5年要把比例提高到15%;到2000年,要使人均居住面积达到14平方米的小康标准,那么今后5年的竣工面积要超过前46年。

观察家分析,此次房改会议意味着房改方略将产生重大转折,由和风细雨的渐进式改为疾风暴雨的突进式。无可否认,中国房改前17年的推进,没有引起较大的社会震荡,比之其它各项改革,在政治意义上是成功的。但这种典型的渐进式改革方式,选择最容易突破的位置入手,贵在起步,时机好就进一步,有人反对就停一停,没有一个具体的进程表,走哪算哪。这种改革方式往往把难点留在后面,等各种矛盾聚焦到非冲击一下不可的地步,便来一次突击行动,弄得社会震荡代价惨重,方能过关。

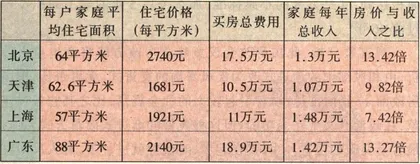

既然我们已选择了不同以往的房改方略,就要在现有住房存量上打主意。虽然住房公积金制度是一剂缓解药,但因集资额度有限而远水难解近渴,只有在现有住房人手,新竣工住房一律不许进入旧体制,先售后租并且新房新租,同时促销老房子,以提租促卖房,让买新房子的人心顺气顺。 居民家庭房价与收入比较的高低状况

居民家庭房价与收入比较的高低状况

我们粗略算一笔帐,1994年我国公房面积达30亿平方米,当时估值每平方米可卖350元,如果能卖掉一半,国家就可收回住房资金5000亿元。只要我们给公众造成一种印象:如果现在三四万元不买下这套房,到2000年10万20万才能拿下来,同时将住房抵押贷款制度建立,让想买房又一时凑不齐钱的人有处找钱,售房节奏要成倍快于前17年。

深圳已是先例。深圳市的“微利房”,价格已达到每平方米2500元左右,是目前安居住宅的2倍至3倍的价钱,且购买后数年内不享有完全产权,但其性质类似安居工程:由政府实施,个人申请,以住宅成本造价加微利销售。然而由于深圳房改完成的比较彻底,存量公房基本全部售出,因而使广大居民都意识到,购买“微利房”是有利可图的,都以买到“微利房”为自己的幸运,因而每年政府推出的“微利房”,价格都在上扬,申请人数却不断上升,使“微利房”永远处于供不应求的状态。

特区特办也许学不了,但大庆经验却足以全国借鉴。1995年,大庆市政府使出狠招,将楼房月租一步提高到每平方米2.6元,当时大庆市户均住房为38平方米,一年房租就将达到1000元。与此相对,大庆市户均年收入为5100元,租金占到家庭收入20%。在此政策下,广大职工踊跃买房,到年底收回资金10亿元,住房自有率达到50%。据大庆市房改办保守测算,用这笔资金滚动建房,5年后大庆人的住房也能达到小康水平。说来也怪,大庆市加速房改竟未引起任何社会波动,反倒大得人心。

学者们目前认为,住和行将形成中国的第三次消费热潮,而住房更是人们的首选目标。但各种调查表明,公众支持房改的热情却呈下滑趋势。究其原因,政府的房改思路与节奏没有迎合公众热点,由此导致上下不合拍,政府感到棘手的问题越来越多,公众的希望渐渐渺茫。

目标清清楚楚,途径明明白白,代价必须承受,阵痛必须忍耐,否则房改肯定前功尽弃。我们不能再错过最后的时间和机会,时不我待,良机不再。 房价住房房地产