90年代的“政治波普”

作者:三联生活周刊文·易英

政治波普在中国现代艺术中的出现取决于两个条件,一是政治题材,二是波普艺术的形式。’89现代艺术展以后,中国现代艺术发生了很大的变化,艺术市场的兴起和政治意识的淡化使得以思想解放运动为基础的’85精神逐步消解,青年艺术家的队伍明显分化。

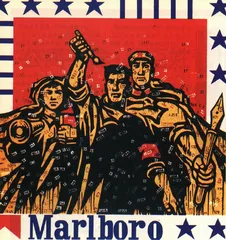

政治波普最早的集中展现是在1992年的〈广州油画双年展〉,实际上在此之前,湖北画家王广义就画出了具有典型政治波普形态的作品。他在’85时期是“北方群体”的代表人物,“北方群体”的青年艺术家崇尚形而上的精神,往往是在一种超现实主义的画面上表达晦涩的哲理内容,主题则主要是人的精神困境。王广义的早期作品都是用灰黑色画出的没有面孔的人形,这种恶梦式的人物给人带来一种恐怖感。在’89现代艺术展上,王广义用灰黑色画了一个巨大的毛泽东肖像,上面再打上红色的方格,毛泽东肖像是搬用的文革时期的标准像,如果把这种标准像作为现成品来理解的话,那么王广义的这件作品就应该是最早的波普艺术品了。1989年以后,王广义的作品越来越波普化,而且在形态上也越来越采用美国波普艺术的样式,不同之处是美国的波普艺术大多是用大型丝网版面印制的,而他还是用油画来仿制的。其代表是“大批判”系列,采用广告绘画的样式,把中国文革时期的工农兵大批判宣传画的形象与美国商业文化的标志——可口可乐、万宝路香烟等组合在一起。王广义的《大批判-万宝路》在〈广州油面双年展〉上获得一等奖,展览评审委员会的评语是:“在《大批判》中,人们熟悉的历史形象与当下流行符号的不可协调、却一目了然的拼接,使纠缠不清的形而上问题悬置起来,艺术家用流行艺术的语言启开了这样一个当代问题:所谓历史,就是与当代生活发生关联的语言提示。”

值得注意的是,在该展览上,政治波普已经成为一种思潮。四川画家张晓纲的《创世篇(二联)》,每幅画的中心都是一个横卧着的婴儿,背景则是一排陈旧的黑白照片,一联上的背景是中共建党时期的一些历史人物的照片,另一联的背景照片是红卫兵和知青的生活照,这显然是对画家个人经历的陈述。婴儿在这儿象征生命的诞生,把个人生命的诞生与中国革命史联系在一起。似乎也暗示了后者与前者的因果关系。与张晓纲的作品有相似乎之处的另一件作品是湖北画家周细平的《帐本》,他把中国历史上的各种人物并排罗列在一起,民国初期的军阀,也有国共两党的领袖,背景衬以象征钱币的图案,其含义仿佛是要把历史重新清理一遍,但在这些历史人物照片的正中间是画家本人的肖像,这实际上偷换了作品的主题。

所谓政治波普的第二个阶段也即第二种类型,它的发生与前者在时间上有一些距离,在形态上也很大的差别,它反映了两代人不同的价值观。第一阶段的“政治波普”是’85时期历史与文化批判的延续,在内容上融入了现实的经验,在形式上采用了波普艺术的手法。这种“政治波普”仍然带有一种沉重的使命感和责任感,但在90年代初真正被称为“政治波普”的代表性作品则有着奇怪的现象,与王广义等人的作品相比,它们既非政治的,也非波普的,但西方人认为这是真正的中国“政治波普”,其中一个不可回避的背景就是西方的“人权”文化和“新殖民”文化。

进入90年代以后,有3个要素决定了一种新的文化形势的出现,第一,60年代出生的新一代艺术家开始进入创作,他们已经把西方现代艺术作为一种知识和既成的事实来接受;艺术市场的出现,艺术的商品化不仅使绝大部分官方风格和学院派风格沦为商品,而且商业上的成功也成为很多前卫艺术家的潜在目标。第三,整个社会风气的转变,尤其是消费文化与大众文化的发展,导致理想主义的沉沦和政治意识的淡化,艺术家对自身生活方式和生活水平的关注导致艺术主题或题材的转移,大众文化也日益渗透到艺术表现的各个层面。1991年在北京举办的“新生代”的画展,都是近几年从美术学院毕业的青年画家,代表了一个新时代的开始。这个展览的突出特点是非理想、非英雄和政治意识淡化的倾向,精神的苦闷和生活的无聊充斥于画面。鉴于他们的风格几乎都是一种以学院派写实技巧为基础的现实主义风格,题材也是来自他们周围的日常生活,但他们并非对生活的直观或客观的反映,而是把自己对生活的那种玩世不恭的态度作为潜在的话语。因此,当他们的艺术已形成一股思潮时,便有一些批评家用“调侃的”、“玩世的”或“泼皮的”现实主义来称谓他们,在一些西方评论家看来,这种玩世的现实主义与政治波普就是评价中国90年代前卫艺术的同一概念。

玩世的现实主义(英语译成Cynical Realism)并不是一个政治概念,怎么会成为“政治的”和“波普的”?这其中确实有一些说不清的关系。一个西方评论家所指出,“政治波普”在西方是一个很流行的概念,这主要是因为在60、70年代西方的政治浪潮(越战、学运、民权等政治风潮)成为波普艺术的重要题材之一。因此政治波普并非国人首创,而是从国外传进来的,并且主要是由89年以后一批出走国外的前卫艺术家和批评家以通信方式传入国内的。起初,政治波普的原意还是指以王广义的《大批判》系列为代表的波普风格。1992年在香港举办了以波普风格和新生代艺术为主的〈后’89中国现代艺术展〉,此后,而且,政治波普开始作为一个术语亦即评价中国前卫艺术的基本标准而流行开来,而且在国内也确实有人趋附于这个标准,因此形成了一种独特的新殖民文化景观。但是应该承认,西方评论家首先只是按照他们的标准来选择对象,但这些对象本来是完全按照自己的意愿来创作的。方励钧就是一个典型的例子。方励钧1989年毕业于中央美术学院,90年代初期开始引起评论家的关注。他的风格代表了新生代的一个极端,他不只是单纯地用调侃的和玩世的眼光来看待现实,而是把内心的无聊和苦闷倾注到他所选择的形象上。他刚开始是画一些典型的老北京形象,这些形象可能就是来自他周围的生活,但在这些陈腐、愚味又有些狡诘的形象中还是包含了一种文化的隐喻。方励钧说:“现在我接受了这种看法:我无法改变这个社会。我只能画我们的生活,……绘画使我摆脱孤独和尴尬的心境。”因此,方励钧的画并非玩世般的调侃社会,而是自我在无聊到极端时生存价值的困惑。但是西方的评论家则作出了完全不同的结论。

1993年11月19日的美国《纽约时代杂志》是以方励钧的一幅画为封面,这幅画的标题是《打呵欠的人》,也算是方励钧的典型风格,画面上是用沉闷而单调的黑灰色调画的一个巨大的打吹欠的光头人像,这种光头形象已逐渐把老北京人和他的自画像融为一体。这个形象对方励钧来说是他个人的精神世界的象征,但在西方评论家的眼里则是一个政治象征,印在该期杂志封面上的一个大标题是《不只是一个呵欠,而是解救中国的吼叫》(Not Just a Yawnbut the HOWI That Conld Free China)。这个标题也就是该期杂志一篇极重要的评论中国艺术现状的长文的标题,作者是安德鲁·所罗门(Andrew Solomon)。所罗门堪称文化冷战的专家,曾经长期研究和报道过前苏联的地下前卫艺术,显然他是把相同的战略运用于中国。所罗门的这篇文章是以北京的美术评论家栗宪庭为采访的中心,然后主要以栗宪庭周围的艺术家为评论对象,这篇文章对中国的直接影响是有限的,但肯定对西方世界观察中国现代美术发生了广泛的影响,因为所罗门所代表的还不仅是他个人的观点,在某种程度上他还体现了美国的官方政策。如果我们把他的观点与代表美国官方观点的“美国之音”关于中国文化现状的报道和评论相比较,就会看出其中有太多的相似之处。

所罗门认为由栗宪庭所推崇的中国前卫艺术在西方人看来并不是真正的前卫艺术,所罗门说:“按照西方标准,大多数这些艺术家并不是前卫的。通过我和栗宪庭的讨论,我的理解是在这件作品中激进的东西是它的创造性,任何人坚持他自己的观点或接近那种观点就是处于中国社会的边缘。栗宪庭是个性自由的最杰出的代表,以他独有的人道主义性格在那个社会中开辟了走向精神和表现自由的道路,那个社会通过其官方结构和内部的社会机制来遏制创造性的思想。”这段话表达了所罗门对中国前卫艺术的基本定义。这个定义实际上把政治概念泛化了,所有不符合这个制度的规范的艺术行为或现象都可以理解为一种政治行为。所罗门笔下的栗宪庭实际上包括了他所“代理”的一批艺术家。因为正是在这些艺术家的作品中大量地搬用了中国的一些具有政治象征的形象,虽然这些作品并不见得采用了波普艺术的样式。这些形象经过讽刺性与漫画化的处理后,也就具有了政治波普的属性。

所罗门的理论基础是美国的人权政策和后现代主义的批评方法,问题在于他找到了解释其观点的实例。就像他在文中所说的那样,方励钧对政治并没有兴趣,但他可以把方励钧的作品理解为一种政治对抗的方式。事实上,个人与社会的对立,边缘与中心的对立是现代社会,不管是东方还是西方,普遍存在的现象,也是后现代主义艺术所面临的根本问题之一。进入90年代以来,中国的现代艺术也从各个层面和角度反映着这些问题,在其深度与广度上远不是政治波普可以概括的。所罗门的观点不仅代表了西方评论家对中国现代艺术的看法,也反映了西方国家的一些国际性展览在邀请中国艺术家参展时的选择标准。由此所造成的形势是,所谓政治波普的画家在进行创作的时候,并非是一种自由的创造,而按照所罗门们所制定的标准来选择一个符号化的政治形象,而创作的目的则是参加国际展览,一些西方国家的驻华使馆也直接起了代理人的作用。

湖北画家周细平的《帐本》

政治波普作为中国当代文化的一个重要现象并不局限于美术界,它应该是一个具有普遍意义的概念,其新殖民文化的特征就在于它依附于一个隐性的国际强权政治,就像栗宪庭所说的那样:“我们都接受这样一个事实:西方的现代语言是国际性的艺术语言;那是因为西方有着最强大的经济与政治实力。”因为有着这样的实力就可以为别国制定文化与政治标准吗?在政治波普看来,这个答案是肯定的,当一个诗人在写诗的时候,他首先考虑的可能不是中国的读者,而是他的诗句怎样按照英语的结构排列起来,以便使他得到国际(实际是西方)的承认;一部影片从主题到情节都可以按照西方人的口味来编导(既便是展示中国的愚味与风情),因为导演首先考虑的是把影片拿到国际(西方)上去获奖。这样就映证了美国(澳裔)美术评论家罗伯特、休斯对文化阿谀主义的解释,文化阿谀主义就是对自身的文化行为无法进行判断,而是依照别人的标准来进行艺术创作。就象一个儿童一样,他无法判断自己的行为,一切都由大人来裁定。

当然,不能把所罗门所认可的政治波普一概划为新殖民文化,很多艺术家是以个人经验为基础,表现了人的困境,这种困境可能来自多种因素,政治、经济、生活环境和个人经历等等,但人与社会的一般对立被所罗门冷战化地解释为人与政治制度的对立。在香港的〈后’89中国现代艺术展〉之后,政治波普的概念得以确立,而经过西方评论家筛选的这批艺术家不仅获得了艺术上的声誉,也得到了商业上的成功之后,一种真正波普样式的政治波普艺术便开始流行,这实际上也是政治波普的庸俗化的开始。这种缺乏热情与洞察力的作品,只是无聊地搬用一些政治家的形象和符号,以迎合海外艺术市场的需要,这实际上也预示了作为一个神话的政治波普的终结。 波普风格波普艺术栗宪庭美术