戛纳为什么拒绝中国

作者:三联生活周刊文·刘新天 我在戛纳每天的任务就是泡电影场赶发布会。

我在戛纳每天的任务就是泡电影场赶发布会。

22部入围片和五花八门不计其数的交易片,要挤在11天里展映。影节经理巴雅尔先生算了一下,有计划的放映1200场,自由发挥百多场,平均每天一百几十场,活生生是个大影院。

戛纳小镇,人口7万。影节期间暴涨两三倍,达到20多万。除了海湾沙滩,棕榈树、如林的桅杆和一些精致的房子,名车美女始终是两个魅力四射的热景。

一座有头脸的饭店门前,往往为同一种牌子的新款轿车盘踞,奔驰、丰田、雪铁龙,用不同的宣传手段武装起来,骚首弄姿不可一世。比如奔驰,大字书写“电影爱奔驰”(去年是“奔驰爱电影”),似乎不由分说。

如果有空儿去海滩转转,会遇到用作宣传的女郎。单个的或一大队,名模或业余美人儿,着泳装或穿皇帝新衣,把摄影机逗得乱转。

加上名流的浮华,影迷的痴情,戛纳婉如乐园。但有人说,比起往日的场面,还是差些。

翻开戛纳简历,看到二战硝烟刚刚散去,浪漫的法国人便聚集地中海之滨,为世界电影界拉出一面“戛纳国际电影节”的大旗。

在眼下出版的戛纳影节手册上,依然可见从1946年开始,各个年代记录的明星风姿。

戛纳似乎从不担心有足够的才情支撑这面旗帜。

1997,是戛纳影节50大寿(1968年因“五月风暴”曾被迫中止一届)。这半个世纪,对法国及世界电影界来讲,如果没有戛纳,可能会缺少一些非常重要甚至是最深层的含义。

各种庆祝活动已在紧锣密鼓筹划之中。作为铺垫,第49届推出“鲜花与生命”为主题。据称,鲜花是野草最美的杂交,不同的色彩、不同的芬芳代表着不同的肤色、不同的地域、不同的文化和不同的年龄。49朵鲜花汇成一束,迸发出原野的勃勃生机。

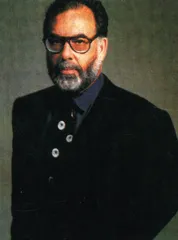

弗朗西斯·科波拉是本届影节最艳丽的鲜花之一,这位好莱坞大导演曾于1979年以《现代启示录》一片夺得“金棕榈”。当时,他许下心愿,有朝一日要以非参赛者名义重返戛纳。此次他不仅以“评委会主席”头衔前来主持赛事,且有幸成为戛纳改弦更张的标志受到注目。 以往戛纳,素有“作家电影”和“艺术电影”之称,其左翼意识形态十分浓厚的气质,积年累月为入围片构筑了一个典型的方程式:内心探索+感情纠葛+社会阴暗面=悲剧。这一套路在去年几乎弄到了抑郁症的地步,“金棕榈”颁给的是个晦涩寓言《地下军》(南斯拉夫库斯图利卡执导),参展影片中包括法国的《根》,还有不下3部以《死亡》为片名,看得观众透不过气来。在全球电影市场不景气及风格多样化的今天,一直被批评为太曲高和寡,与普通电影大众格格不入的戛纳,其封闭性结构不能不有所松动。

以往戛纳,素有“作家电影”和“艺术电影”之称,其左翼意识形态十分浓厚的气质,积年累月为入围片构筑了一个典型的方程式:内心探索+感情纠葛+社会阴暗面=悲剧。这一套路在去年几乎弄到了抑郁症的地步,“金棕榈”颁给的是个晦涩寓言《地下军》(南斯拉夫库斯图利卡执导),参展影片中包括法国的《根》,还有不下3部以《死亡》为片名,看得观众透不过气来。在全球电影市场不景气及风格多样化的今天,一直被批评为太曲高和寡,与普通电影大众格格不入的戛纳,其封闭性结构不能不有所松动。

“鲜花与生命”意念露头,科波拉的出现,显然要承担所谓“融娱乐片和作家电影于一体”的新的评判标准,完成戛纳气质的转变。影节主席吉尔·雅各布说:“今年我们盼望看到较轻快的影片”,甚至有几分祈祷“但愿我们能被感动。”

开幕影片《笑柄》表现出旗帜鲜明的选择态度。除了这部反映法国路易十六宫廷生活的古装喜剧外,另一部法国片《冒名英雄》也有明显的喜剧色彩。一些新人和4部美国片的入围加强了“鲜花与生命”的意向。黑与白的“金棕榈”——妥协的大奖

就影片展映效果看,贝特鲁奇的《偷香》无可比拟。加盟好莱坞的意大利人贝尔纳·贝特鲁奇,是奥斯卡金奖《末代皇帝》的导演。《偷香》一片,述说了一个城市女孩在乡间寻找生身父亲过程中的情感历程,青春的气息、质朴的田园、鲜艳的色彩、圣洁的情感,几乎可以说是“鲜花与生命”一种最美好的诠释。展映后的新闻发布会,在早早等候的记者夹道欢迎下,形成整个戛纳影节期间最令人感动的场景。于是有人猜测,“金棕榈”非《偷香》莫属。持这种看法的人,似乎并没有把它看作是否是好莱坞的产品,甚至著名的《费加罗报》评价称,“美国参赛片均属上乘之作,其选题和角度与好莱坞有所不同。”

好莱坞阵营的分化,使科波拉在戛纳痛斥好莱坞已变成华尔街,金钱腐蚀了电影和人的创造力。科波拉的声音被认为是本届影节期间最火爆的发言,但这并不能真正动摇戛纳固有的传统。 戛纳的传世之物,除了作为“作家电影”大本营的入围方程之外,另有一个“戛纳圈”。即许多入围影片导演或演员都与戛纳有前世姻缘。有人指称,戛纳入围片表面看国家和地区不少(只不过显示国际化而已),但总是那批进入这个圈子的人轮番登场。

戛纳的传世之物,除了作为“作家电影”大本营的入围方程之外,另有一个“戛纳圈”。即许多入围影片导演或演员都与戛纳有前世姻缘。有人指称,戛纳入围片表面看国家和地区不少(只不过显示国际化而已),但总是那批进入这个圈子的人轮番登场。

一定程度上,入围与否是受选片人喜好所左右,而并不是每个选片人都具有出色的眼光(据说雅各布主席平均每天要看两部以上送选片,而他在这一职务上已干了12年)。

在圈内与圈外寻找平衡成了本届影节最紧要的问题。

头号奖项“金棕榈”颁给了讲述一位白人母亲为了让自己的家庭重新接纳她曾生下的黑人女儿而充满心灵考验的故事。评委作如下评语:“《秘密与谎言》讲述的是我们的根、我们的本性。是无穷的形象和变化,这正是源于我们自己和我们一直寻求内部的过程中发现的变化,也就是探寻我们自己。”

评语使这部影片上升到令人敬佩的高度,但却挡不住舆论的尖刻:黑与白的“金棕榈”——妥协的大奖。

这部英国片算不上严格意义的“戛纳圈”与好莱坞,恍惚之中倒是颇为接近本届影节有关“感动大众的作家电影”的宗旨。

戛纳已历49届,处在更年期,自我调整能做到这一步也算难得。我们有无必要为戛纳制作影片

中国影片首次染指“金棕榈”,是1993年的《霸王别姬》。

与3年前不同,重返戛纳,巩俐显得轻松自信。行囊里有莲雾、臭腐乳等一堆台湾小吃,这还不够,为了等朋友送来的10个热馒头,巩俐情愿误上一班飞机。

在台北机场等馒头一幕,很快被配了一幅当场抓拍的“迷人鬼脸”登上海外报刊。

几天之后,情形大不同。巩俐女士收到作颁奖嘉宾的邀请时,感想如何不得而知,但这显然是送给落选者的某种补偿。

戛纳揭晓之日,不再见陈凯歌、张国荣的影,作为评委会特别奖颁奖人,巩俐身着黑衣,笑容勉强,她往台上一站,身边有人说,已经来了5次,她不会再来了。

失败的阴影在《风月》展映之后的新闻发布会上已有苗头。发布会历时一小时,巩俐除了几句开场白只接受了一次提问,而张国荣始终被冷落一旁。只有陈凯歌以他著名的思辩性口才为《风月》辩说:《风月》不仅是男女情事,其重要主题是揭示人性的逃避。以30年代上海为背景,说明城市在成长中痛苦的必然性。逃避是社会变化时期的需要,大家以各种方式逃避。旧的已经毁坏,新的尚未建立,只有逃避。

把情事作为人性逃避的媒介,意图深邃。但发布会第二天,批评文字一涌而上,有些评论言辞之凶猛、态度之激烈令人瞠目结舌。《人道报》让一皮埃尔·雷奥那迪里撰文指称:“他们已毫无置疑地陷入黄金逻辑(金钱加大制作)和高度玄昏的美学趣味。影片展示的只不过是电影手段的虚伪表现和镜头的飞动,是彻底而贬义的好莱坞模式,可称之为失败的学院派。” 《风月》的摄影是从澳洲请来的技师,其镜头按照陈凯歌的指挥运动超出《霸王别姬》一倍。不断地摇摇晃晃,使人们很快便不再注意看懂故事而脱离主题。因此雷奥那迪里不客气地说,《风月》“展示的只不过是电影手段表现出来的虚伪假象。导演演绎这个悲情故事,是为了制造一个空洞的谎言。”

《风月》的摄影是从澳洲请来的技师,其镜头按照陈凯歌的指挥运动超出《霸王别姬》一倍。不断地摇摇晃晃,使人们很快便不再注意看懂故事而脱离主题。因此雷奥那迪里不客气地说,《风月》“展示的只不过是电影手段表现出来的虚伪假象。导演演绎这个悲情故事,是为了制造一个空洞的谎言。”

陈凯歌也许太看重戛纳了。对于一个中国电影人来讲,无论声名利益,似乎太需要像“金棕榈”这种国际大奖的支持。纵观今年22部入围片,现代题材占绝对多数,历史题材只有3部。这是今年戛纳转变风向的又一特点,但雅各布公开说:“我当然并非不知道《风月》也不是一部今天题材的电影,戛纳电影节对能够播映陈凯歌的影片而十分骄傲。此外,巩俐女士是一位在欧洲和西方受到广泛赞赏的演员。”意思非常到位。

这使人想起《风月》拍摄期间的换角风波(巩俐换陈红)。在95年《摇啊摇》受挫之后,陈凯歌为什么不惜重拍,启用巩俐?尤其影片的背景:同样是那个年代,上海,黑社会,鸦片,与《摇啊摇,摇到外婆桥》惊人地相似,仔细辨认这些镜头,人们觉得场景被使用过两次。

这么明了的巧合连国外观众也难以忍受,《尼斯晨报》莫里斯·雨勒撰文称:“《风月》是又一部为西方观众精心策划的片子,而永远的巩俐也两次遭遇不幸。”“在《霸》片获得全球性成功之后,陈为什么还要制作一部为戛纳的影片呢?”

评奖揭晓前,电影节会刊曾邀请14家法国著名报纸影评人给《风月》打分,其中3人“黑点”(差),4人“一星”(一般),其余7人未作表态(最高标准四星)。

低评价似乎是普遍的看法。民族性不等于世界性

从上海飞往巴黎的航班上,巧遇周晓文。他执导的“巨片”《秦颂》被中影公司作为王牌推向戛纳电影市场。闲聊中,他说出一串惊天动地的数字:影片动用了一个兵团的大卡车,成百上千件重新制作的巨鼎、兵器,电脑合成恢宏的阿房宫,最大镜头有数百万人,所有服装一律丝绸棉麻,无半寸混纺化纤。临了他说:“姜文的表演非常具有爆炸性。”

二见周晓文,在中影公司发布会上。周的发言酣畅淋漓掷地有声:“《秦颂》自始至终是秦王与高渐离两个血性男儿在相互征服。”“中国还很落后,但中国历史是伟大的,中国古人的生活是轰轰烈烈的。”“《秦颂》是我的中国梦。”

所谓“中国梦”在欧洲观众看来能接受多少,舆论有无反映没有注意到。有件事或许能说明一些问题。

戛纳影宫背靠海滨,有ABCD等等总共25个放映厅。《秦颂》租用了一座“O”厅展映,放第二场时,我们爬上爬下好不容易找到“O”厅,影片已开映。周晓文坐在门口,冲我们“嘘”了一声说:“别作声,里面全坐满了。”于是中国首次赴戛纳采访记者团一行,蹑手蹑脚摸到前排,席地而坐,前后二个小时直至终场。片子看完只有一个遗憾,《秦颂》竟未能入围。

常听到一种笼统的高见,越是民族的就越是世界的。应该怎样理解和表现民族的呢?《秦颂》以磅礴的阳刚之气赢得法国观众远远超出对《风月》的兴趣,却无缘入围。戛纳是什么?戛纳需要什么?《秦颂》投资人陈志滔先生以为:《秦》片未能入围想必是出于一种偏见,“表现中国病态人生的影片才符合选片人的理想,而张扬中国人旺盛生命力的影片,则使选片人失去了‘因为距离而产生的美’。”

离开戛纳前听说,美国20世纪福克斯公司欲将《秦》在欧美等地版权买下,这种结果,倒是给了我一个最后的提示,在全球化市场面前,对“鲜花”的采撷,市场往往出人意料地高明。

想在一个回合里哪怕只说服自己都是困难的。《秦颂》没有入围,《风月》没有得奖,戛纳拒绝了一种阳刚,也遗弃了一种阴郁。在世纪的尾声,“鲜花与生命”也许简单,也许挺玄。 秦颂中国电影风月巩俐戛纳