跳槽的天使

作者:三联生活周刊文·李建伟

高科技给医务人员提供了施展才华的空间,但人才流失正制约着卫生事业的发展

记得有位专家曾说过,医疗服务作为一种特殊商品,极具超高性。其言外之意是,不管是普通百姓,还是腰缠万贯的富翁,只要生了病,都想找最高明的大夫,寻求最优质的服务。

然而,一些细心的患者会发现,如今,在许多大医院就诊,若想找个服务周到、技术精湛的中青年医生并非易事(挂专家号除外)。不久前,笔者的一位亲属,因病深夜前往一家著名医院急诊科求医时就被告知,除了一位值三线班的主任医师外,其余当班的人,全部是外地来京进修的医生或实习医生。

于是,有人据此断言,寻找良医难正成为新时期就医难的主要表现形式之一。

良医——经商高手?

1982年医学院校本科毕业生赫先生,是香港华骏医疗器械公司的业务代表。在进入商海前,他曾在北京一所著名医院当过9年脑外科大夫。赫先生的5个助手中,有4个是从医学院校毕业的。

刘女士原是北京一所市级医院的儿科大夫。当初,她凭着扎实的功底以及女人特有的细腻,很快便成为业务“尖子”。如今,这位当年的业务骨干已加盟美国美赞臣营养品公司,推销婴儿奶粉。

两年前,美国一家销售额居世界前3位的跨国医药公司的老板来华考察,面对众多中国雇员的优秀素质备感惊讶,这些雇员不仅能熟练地使用英语与老板探讨营销方面的问题,而且还能提出完善和提高产品性能的建议。当得知这些雇员大多来自临床一线时,美国老板感叹道:“中国拥有世界上最强大的医疗用品推销队伍。”而中国医学科学院一位刚从国外留学归来的医学博士则认为:“这是中国医生的悲哀。”

近年来,医学院毕业生不愿从医的现象很普遍,为数不少的中青年医生“跳槽”到三资公司卖药、卖医疗器械、卖电子琴,到银行搞信贷,到民航当空姐,甚至不辞而别干起个体户。

据统计,从1990——1994年,仅北京市卫生局所属各医院流失的中青年专业技术人员就达580人,(不包括公费出国滞留不归者)。其中尤以1982、1983届毕业生流失情况最为严重。

北京儿童医院1993——1995年,全院有147名医护人员外流,其中到各类公司的有62人,占总数的36.9%。令人担忧的是,该院一些医疗、科研骨干纷纷调离,使该院的专业队伍后继乏人。如口腔科两名骨干调到了麦当劳快餐公司担任主管;儿保所重点培养、曾获英国硕士学位的一名骨干调至惠氏奶粉公司,还有的医生、护理本科生调到了和路雪公司卖冷饮。

良医——缘何跳槽

据了解,尽管造成中青年医生流失的原因比较复杂,但主要有3个:

1.无住房、乐业难安居

位于北京闹市之中的某工厂宿舍区内有间平房。在这间面积为10多平方米的屋内,陈设极为简单,但那依次摆放的两张单人床、一张双人床和折叠床都显得格外触目。这就是32岁的外科主治医生张立平夫妇及父母和两个兄弟的蜗居。由于地方过于狭窄,睡不下6口人,张立平70多岁的老父便每天晚上到一家商店值夜班,白天才回家睡觉。自张立平3年前结婚至今,天天如此。“我家实际上只是个轮班睡觉的地方。”张立平说。

一位跳槽者在谈到下海后的感觉时不无遗憾:“我非常热爱医生这个职业,当年选专业也经过了慎重考虑。离开医院后,我时常想起当初在医院实习时,院长讲过的一句话:每个人都可以下海经商,但医生的职业却不是任何人都能选择的。其实,医生的辛苦我并不在乎,只苦于没房住。我与爱人同在一所医院工作,医院已五六年没分过房子,即使有房子,几年之内也轮不到我。”

北京市和平里医院是家年门诊量47万人次的区级医院。该院麻醉科有名1983届的本科生,因住房困难于1989年申请调离。当时,麻醉科人手紧张,院领导舍不得放人,便动员一位科长腾出一间平房,才勉强将麻醉医生留下。该院副院长傅书浩告诉笔者,目前全院职工中,人均住房3平方米以下的“特困户”有19人,而本人无住房,借住父母亲友家的有100多人。

拥有1700多名员工的北京儿童医院,是全国著名的儿科医学中心,并参与了多项国际合作科研项目,该院职工的住房情况也十分紧张:全院曾连续9年无房源可供分配,有十几户长年住在阴暗潮湿的地下室,申请要房的职工有430多人。不久前,该院为职工购买了20套房子,其分房的基本条件是,在本院工作20年以上的职工才有资格参与排队打分。

北京市卫生局局长朱宗涵告诉笔者:“住房已成为北京市卫生系统‘留人’的最大难题。现在基层单位流行着一个公式,即:拥有住房=拥有人才”。朱局长将此情况喻为“用房子钓鱼”。

2.工资低、收支不相抵

著名血液病专家胡亚美教授最近在与北京市人大代表座谈时说:“前几年,我带的一个研究生想去外企,我知道后给他抄录了孟子‘富贵不能淫,贫贱不能移’的语录。后来细细一想,又很可怜他,每月300多元的工资,光是吃食堂每天就要用掉10元,他的工资也就刚够吃饭。”

北京积水潭医院36岁的医学博士田伟自称比较“幸运”。去年初他从日本泓前大学医学部学成回国后,被提拔为副院长,院里为他配备了助手,购置了器械,并由他领衔成立了矫形骨科组,使其率先在国内开展的颈椎棘突人工骨桥椎管成形手术很快在临床上获得成功。在谈到医生跳槽的原因时,他说:“现在国内到处都在讲与国际规范接轨,可是同国外比,中国医生实在太苦了。他们要承担事业和生活的双重重负。他们每天付出的是超负荷的脑力和体力劳动,许多人为写论文、评职称,下班后还要读书到深夜;而这些医生收入之低,根本无法体现出其高技术、高风险、高强度的劳动价值,甚至达不到发展中国家的水平。而在发达国家,医生就是靠高收入解决生活上的后顾之忧的。”

作为医护人员,自然免不了上夜班。北京安贞医院急诊科主任白树功说,在他们医院,上夜班最多的医护人员全年可达100多个,而医院每个夜班费只有4元,还抵不上一顿夜宵的支出。

北京市最新统计材料显示,去年全市卫生系统职工人均年收入为6644元,低于北京各行业职工年收入的平均水平。

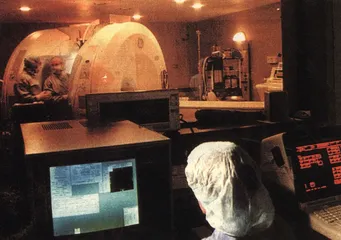

上海长征医院的医生正在为病人做肾移植手术(张明 摄)

3.论文少、职称晋升难

笔者在医院走访时发现,科研条件差,论文少,职称晋升难也是一些中青年医生的一大烦恼。北京儿童医院外科主任孙宁说:“近年来由腹腔镜手术衍生而来的微创外科学的发展日益成熟,我们科也一直想尝试开展,但无奈的是,为一台腹腔镜申请了好几年。医院连一些常规设备都买不起。搞科研难,职称晋升就更难。我1983年工作到现在还是个主治医。在我院,82届、83届本科生未获得副高职称的大有人在。”有关权威人士认为,此情况在医院中具有普遍性。

此外,由于卫生经费投入不足,尤其是在市场经济条件下,医院因其公益性、福利性事业单位的性质,受到了“市场”与“计划”两根杠杆的双重制约。一方面,医院提供给社会的商品(如床位)技术服务等不能随行就市,不能在核算成本的基础上提高收费,医疗服务价格与价值严重背离;另一方面,医院购入的各种卫生材料及煤、水、油、电、汽等能源费用却不断上涨,医院却得不到“计划”内的优惠和补贴,资金匮乏给医院的发展带来了一系列的负效应,这种艰难的生存窘境,也正是造成中青年医生流失的根本原因之一。

百姓呼唤良医

一位院长在谈及中青年医生流失给患者和医院造成的冲击时说:“问题的严重性不仅仅在于眼前流失数量的多少,而是流失导致更多的人心理平衡,队伍不稳,使医疗质量、敬业奉献精神、服务态度等大打折扣。”

北京朝阳医院一位从医近20年的大夫算了一笔帐:“到本世纪末下世纪初,京城各医院‘文革’前毕业的大学生——现今医院各科室、各部门的顶梁柱,将全部退休,而‘文革’后尤其是1982年以后毕业的本科生、研究生将成为跨世纪的接班人。然而,他们却是目前流失的主要对象。如果这种状况持续下去,医院技术就会再次出现断流,这无论是对百姓的就医需求,还是对卫生事业的发展而言,都无异于雪上加霜。”

针对中青年实践机会多、科研时间少、论文成果少的实际情况,有人提出:对年轻医生试行学分制,改变评判业绩方式,对其进行了有计划、有指导、有考核的培训后,授与其相应的资格证书和职称。

北京积水潭医院去年千方百计筹资1200多万元购买了5000多平方米的住房,并制定了向一线中青年倾斜的分房标准,使一大批中青年医生有了安身之地。

然而,所有这些与现实需要相比,仍只是“杯水车薪”。

有识之士认为,21世纪的竞争是人才的竞争。要迎接新的挑战,满足大众的就医需求,用好和留住中青年人才,培养和造就一大批跨世纪卫生事业接班人,应成为事关医院生存的“重要方略”。要达到这个目的,关键在于观念的更新、政策与管理制度上的改革。他们主张,既要加大资金投入,为中青年医生创造良好的生活条件;又要大胆提拔使用年轻人,为其创造适宜的工作环境。只有形成全社会都关心、理解、支持卫生工作的氛围,天使才不会流失,我们医生队伍才能后继有人。 医生医疗