最后的泽西

作者:刘君梅

和都市动物园比,这里少了喧哗多了些肃穆和感伤的气氛。记者见到了灭绝动物的象征性的墓地,还有叼着奶瓶长大的野生动物的遗孤。记者还听到一些或广为传颂或鲜为人知的故事——关于那些为地球上越来越少的动物和它们的救护者。

为野生动物请命的人

动物中心的郭耕说:“索南达杰是一个应该和孔繁森一样家喻户晓的人物。”

索南达杰是青海省自多县年轻的县委书记。1994年1月的一天,他和同事乘一辆吉普车来到长江源头沱口河、当曲河交汇处,他已是第12次进入可可西里800里无人区。此前的11次,他都是步行,因为那时县里还没这辆吉普。

突然,他们看到了由几辆卡车组成的车队——他们和18名持枪盗猎者遭遇了。

最终,索南达杰和他的同事们竞以少胜多把盗猎者治服了。出于人道,索南达杰让同事开着那辆吉普把受伤的歹徒送往县医院,他自己押送卡车车队。他开的那辆卡车走在最后。走着走着,车胎“放炮”了,他停下车换轮胎,前面的车则继续前行。天渐渐黑了。等到赶上车队,意外的事发生了:前面的卡车此时已停在路旁,车灯突然一齐打开,射向他。同时射来的还有密集的子弹。索南达杰翻身滚下驾驶室,只身和18名歹徒对射……

天亮的时候,人们找到了他的遗体。雪地上,索南达杰仍保持着跪卧射击的姿式。在他的身边,还有2千张国家一级保护动物藏羚的皮——盗猎者逃走时没敢带走。

两年过去了,这个故事传来传去,有的细节已不太清楚了。唯有最后的那个细节,永远地“定格”。只要有记者前去采访,当地的老乡们就哭成一片。他们至今不愿接受这个事实:受过高等教育、有着很多想法、为家乡的未来而奔走忙碌的年轻“父母官”就这么走了。

在听故事的人们心中,那个至死不变的跪射姿式已成雕塑。在远离可可西里的北京,“自然之友”的成员们正准备为索南达杰立一尊塑像。是对烈士的敬仰和怀念也是对国人的一种警示:这个故事中的盗猎者、杀人凶手们至今尚未全部伏法。

讲这个故事的杨欣曾参加过“长江第一漂”活动,那时他是一个探险家、摄影师。现在他已经自觉地成为一个致力于环境保护工作的人。在索南达杰殉职的长江源头,将矗立起一座以他的名字命名的长江源环保站,用于环境保护和监测。杨欣正是这个环保站的积极参与者。

这个环保站并非官方投资。赞助者深圳世纪文化公司表示:需要多少钱他们都在所不惜。他们出资的系列环保活动“保护长江源,爱我大自然”亦得到各界的高度评价,国家环保局称之为“目前国内第一个民间组织的长江源环保活动。”

另一个被索南达杰感染的摄影师叫祁云。现在,他已离京赴青海拍摄可可西里的故事。

上至下:1.中心生态区内自由放养的白唇鹿和锦鸡

2.褐马鸡

3.4.你怎样面对这忧郁的眼睛

用奶瓶喂大野生动物的人

“我们中心的许多动物都有悲惨身世”,中心科教基地主任郭耕说,“动物会把自小哺育它、保护它的人当成妈妈”。

和索南达杰烈士比,他们也许算不了“东方之子”,但在他们的“生活空间”里,当他们讲起动物并与它们“交流”的时候,你会觉得那个空间很精彩。

陶玉静是个个子不高、相貌平常的年轻女子。就是这个平凡女子养大了一只业内人士称“比大熊猫还罕见”的雪豹。

小陶腼腆地说,她和爱人从北京农业大学毕业后双双来中心安家落户(她说中心像他们这样的挺多的)。按中心的规定,进来的年轻人即便是被称为“天之骄子”的本科生、硕士生也要先做一至两年的饲养员。他们没有怨言,因为他们明白:没有“一把屎一把尿”哺育动物的体验,就不可能真的了解动物、爱动物——不了解不爱,还谈什么保护呢?

陶玉静接受了这样的安排。1994年夏天,陶玉静把自己的儿子送到了位于北京东北部的延庆县,把他交给爷爷奶奶照看,自己“专心”地做了1月龄的雪豹的“妈妈”。

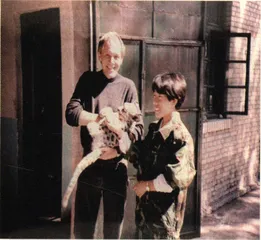

小陶应我们的要求,找来了这只雪豹“小时候”的照片。“它刚来时,除尾巴之外身长只有30厘米,像一只小花猫,体重1.8公斤。那时,它甚至还不会舔食牛奶和饮水。“我用奶瓶喂它。我把它抱在怀里,它两只小前爪紧紧抱住奶瓶,两只后爪则用力向后蹬。”这个性急的“男孩儿”总是一口气把一整瓶奶喝个干干净净。喂完奶,小陶用梳子给它轻轻梳理背毛,小雪豹就满足地躺在“妈妈”的怀里。

天气好的时候,小陶会带着小雪豹到室外玩,那是雪豹最快乐的时刻。但它毕竟年幼,跑远了忽然发现“妈妈”不在身边,便不安地寻找,甚至尖叫起来。小陶说“它活像一个找不着娘的孩子。”

小陶把小雪豹喂养成一个健康的“小顽童”,它渐渐显出了猫科动物的天性:对“追逐”和“伏击”产生强烈的兴趣。这是它们幼年时喜爱的游戏,也是生存的必修课。小陶发现,小雪豹已将“家”附近的一片近400平方米的林子当成自己的“领地”。这小家伙经常埋伏于草间,突然出击,把一些小伙子也追逐出林子,这使它很得意。路遇穿长裙的姑娘,小雪豹便好奇地看那被风吹动的裙子,可能还会试探性地用爪子碰一下挠一下……

小陶和中心的工作人员尽可能改善小雪豹的生存环境,帮它适应气候干燥的北京。小雪豹喜欢水,那年夏天的阴雨天让它兴奋。小陶带它外出活动时,要过一个两米宽的水池,池内常有约10厘米深的积水,小雪豹一掠而过,然后在水池对面看着“妈妈”绕道过去。

“那年11月北京下了入冬后的第一场雪,中心的降雪厚达20厘米。早晨门一打开,小雪豹见到雪,欢天喜地冲出去。雪对它来说太深了,可它前滚翻、侧滚翻地玩得不亦乐乎。我抱它回家,它一步三回头。回到‘家’,还站在窗口向外张望……”

快两年过去,这只名叫“斯蒂文”的雪豹不知还记不记得它的另一位恩人——是那个高个子的美藉比利时人斯蒂文(Steven D.Marshall)先生从偷猎者手中救出了它。

1994年夏,去西藏旅游的斯蒂文先生在拉萨见到有人在偷卖刚出生不久的小雪豹。“这怎么能卖呢?”他问。“你不买有人买,已经买出去1只了。为了弄到这小豹子,费不少力气才把母豹子杀死……”那人回答。

最终,斯蒂文先生买下了小雪豹。7月,通过中国野生动物保护协会和西藏林业局,这只1月龄的雄性小雪豹被送到了北京濒危动物中心……

小伙子又当爹又当娘

王敬东的故事不那么惊心动魄,却也了不起。1995年夏,他从沈阳农学院毕业,来到濒危动物保护中心。按中心的规定,他先做了饲养员。就在这年夏天,8月18日,一只小白唇鹿在中心诞生。它很不幸——妈妈在它出生后的第二天,即大出血死了。

3个20出头的小伙子担负起养育幼鹿的责任。他们是工人饲养员袁海军、王双军还有这个刚走出校门的王敬东。

据说,除了喂奶,母鹿通常还会给仔鹿舔臀部,既有清洗作用又能促进仔鹿的消化功能。这一切都不得不由人来完成。在最初的日子里,小伙子们一边给小鹿喂牛奶一边给小鹿擦洗臀部,每两个小时进行一次,不分昼夜,王敬东“盯”了一个月。

斯蒂文先生、陶玉静与『小斯蒂文』(北京濒危动物中心提供)

不仅如此。在王敬东踏上工作岗位的最初阶段,“多病多灾”的小鹿始终在考验他。小鹿在18日龄时得了“脱水性休克”,濒临死亡,兽医室的王大夫给它葡萄糖“点滴”,王敬东在一旁守护。一月龄时,小鹿直肠脱出,兽医帮它“弄了回去”。一个半月龄时,小鹿又得了脐带炎,在兽医老王、小刘医治的同时,王敬东对它进行特护,用温水溶高锰酸钾给它柔擦患处。

从出生至两月龄,小鹿的消化功能一直不好,老拉稀。王敬东耐心地护理它喂养它,并给它取名“大壮”,两个月后,它真的壮实起来。现在,它已经能吃干饲料了,体重85斤左右。最令人揪心的时候总算过去了。

采访那天,我们见到了欢蹦乱跳的“大壮”,却没见到王敬东,他当时没在鹿苑。所有他的故事,都是中心的郭耕讲述的。他还帮记者查到了这组数据:在“大壮”出生后的半个月里,“大壮”的体重由出生时的23斤增到28斤,而王敬东的体重则由123斤减到118斤。一增一减刚巧是5斤。

野生动物的烦恼预示人类的困境

现在近两岁的雪豹“斯蒂文”已不得不被关进笼舍里。当它隔着铁栏看到陶玉静时,神情真像见了亲人。小陶把手伸进铁栏摸“斯蒂文”的脑门儿,“斯蒂文”眯着眼睛,用头和脸蹭小陶的手。那情景让人感动又难以相信——因为“斯蒂文”不是一只小猫而是一只猫科动物中十分凶猛的雪豹!

尽管小陶一再说这只雪豹还小,而且因为人工喂养对人没敌意,但我们还是发现:我们这些陌生人和雪豹之间不能真的达成一种信任。这份形同母子般的信任;只存在于雪豹和小陶之间。

隔着铁栏杆和“亲人”玩了一会儿。这位有着“高山之王”血统的小家伙终于显出了焦躁:踱来踱去并不时扑向栏杆。我们走时,它已安静下来,静静地蹲在栏杆旁望着我们,它那双眼睛让人不忍看,看了便不能忘记。“它太可怜了,还是爱玩的年龄,没有足够的空间让它玩耍,它也没有伴儿,多数时间它就这么独自呆在不大的笼舍里。”

“笼舍”和“伙伴”是小雪豹的近忧。郭耕直率地说:“就是钱的问题。”

这些奶瓶喂大的未来会怎样?这是“远虑”。陶玉静说,按照野生动物保护的原则,小斯蒂文最终应该回到它的故乡西藏。但是,在北京长期的人工饲养让人不放心它在自然环境下的生存能力。郭耕说:“在外面,它们的生存生活境一定是险象环生。交不久,中心的一只小天鹅飞了出去,落到附近的村子里、有人给中心打电话,说拿300元钱方可领回天鹅。”

中心的一头金毛羚牛也面临长大后的困惑。它象小狗那么大的时候,最爱在饲养员的腿上“蹭痒痒”,甚至,它还“死皮赖脸”地跟着饲养员回宿舍。如今,除了生病,它和“妈妈”之间总是隔着围栏,它发脾气、它拼命冲撞栏杆,都只能使饲养员离它更远。

和凶猛的雪豹、羚牛相比,天性驯良的白唇鹿幸远些——它不必像它们一样在重生铁栏后悲伤。长大的白唇鹿将在中心的散养区“森林疏林区”和孔雀、褐马鸡、锦鸡们生活在一起。

中心希望在有限的资金条件下,为野生动物提供更自然一些的生存空间,目前它们正在修建的生态区域还包括:荒漠区、稀树草地区、森林疏林区、水塘湿地区……或许我们再来的时候,雪豹和羚牛们也有了比笼舍更自由的空间。

但是,他们和全国及至全球的动物保护机构面临相同的难题:

真能为野生动物建一个生生不息的乐园吗?

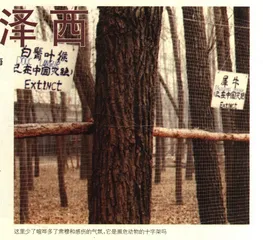

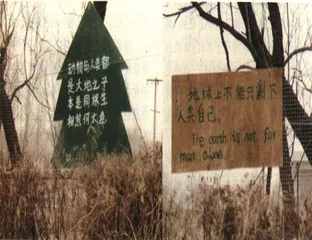

离开动物中心之前,郭耕带我们去参观了他一手修建的“绝灭者之墓”(EXTINCTION’S CEMETERY)。那些赫然写着某动物已在中国灭绝、某动物已彻底从地球上消失的小牌是郭耕精心作的。那些小牌上,凝聚这些甘愿把自己的一切奉献给野生动物保护的年轻人的炽热情感。郭耕接受了我们的建议;他打算由时间把这个“墓地”重建,还要写上墓志铭。

郭耕说,还有人建议他在这块牌子旁立一面镜子。那块牌子上写着:“当地球上最后一只老虎在林中徒劳地寻求配偶,当最末一只未留下后代的苍鹰从高空坠向大地,当鳄鱼的最后一声哀鸣不再在湿地里回荡……人们,从某种程度上讲,也已经看到了自己的结局?” 动物动物保护