生活圆桌(13)

作者:三联生活周刊文·英子

在国外住了几年的朋友回国不久,就像发觉了新大陆似地在电话里对我大叫起来:不得了,用不了几十年,中国就要变成“汤加国”了。我听了一头雾水,不知所云。

后来才搞懂这朋友说的是什么意思,原来她回国后吃惊地发现,现在国内怎么会有那么多的肥胖儿。以她的眼光看,国内大城市的孩子几乎有30%都属过胖。她说,这样下去,用不了几十年,中国岂不要成了世界上最大的胖子国了吗?

这也许不是危言耸听。一个同事告诉我,他的孩子所在的幼儿园里,一个男孩因过度肥胖造成脊椎侧弯,影响了身体的正常发育和健康;还有一个女孩子,出于过胖,不但爬楼梯困难,而且上厕所不能上蹲坑,因为胖得两条腿撑不住上身的重量。我的一个朋友的女儿,从小就胖,8岁时腰围有2.6尺,我问她是不是班上最胖的,她告诉我才排到第四位呢。

那个从国外回来的朋友十分不解地问,这到底是怎么了?我记得咱们小时候可没那么多的胖孩子。我不假思索地说,那当然是因为现在的生活好了,我们那时吃什么,他们现在吃什么。她说,我们小时候虽没吃什么山珍海味,可长大后既不弱智,也没长得歪瓜裂枣呀,你说现在生活好了,可国外生活更好的国家的孩子还真没那么多胖子呢。我无言以对。

这原因找来找去,就不能不又找到我们的饮食文化上去了。中国的饮食文化在世界享有盛誉,讲究的是色香味俱全,这固然不错。但同时不少人也有这样的习惯,似乎吃得越饱、油水越大越好,一旦经济条件许可,那是不能委屈肚子的。至于人体到底需要摄取多少热量,每个年龄段在饮食上需要哪些区别,在我们这样一个历来重感觉而不重科学分析的文化传统里,似乎并没有引起人们足够的认识。

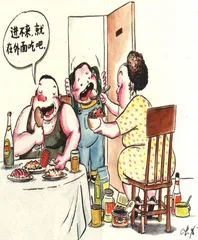

在“只生一个好”的今天,家长们谁不心疼孩子,谁不指望孩子长得结结实实,健壮得像小牛犊?于是,不少家长在学习和饮食方面,也不约而同地为孩子选择了“填鸭”方式。受传统的影响,在不少家长看来,最首要的当然是要让孩子吃好。可吃好的标准是什么?一是尽量多吃,二是格外青睐那些所谓营养成分很高的食品和滋补品,而且是越高档越贵越好。据说,现在许多家长连牛奶都非得选择进口的不可,一个刚出生的婴儿一个月的牛奶费就要花四五百元。大鱼大肉、山珍海味已经不稀奇,各种各样名目繁多的补品、营养液,则成为孩子们的家常便饭。

其实,人体需要的不同营养成分有一定的比例,漫无节制绝非一件好事。正是如此,不少专家认为,目前我国儿童饮食盛行的这种吃法,既不科学也不利于健康,这就难怪那些被“填鸭”方式培育的孩子营养过剩,一个个胖得过分。

人们不该忽视,孩子的生长发育忌讳暴饮暴食和营养过剩。记得一个瑞典朋友带孩子到中国来旅游时,孩子吃不惯中国菜,他就每天用食品袋装一个法式咸面包,几片火腿肉,一根黄瓜或一个西红柿,到吃饭时拿出来给孩子吃,而且随他吃多吃少,从不强迫。我怕孩子吃不饱,可他总说,足够了,足够了。我看他对孩子吃的唯一管束是决不允许多吃糖,据说,瑞典的儿童一周只被允许吃一次糖,因为怕牙齿坏了,人们非常重视从儿童起就保护牙齿。我的那位从国外回来的朋友还说,西方对孩子的培养最重视的是从小让孩子与大自然亲近,让孩子们独立、自然、健康地成长。可中国的父母对孩子娇宠过分,一方面在物质生活上要什么给什么,另一方面不是依照孩子的天性培养孩子,从很小起就“填鸭”式地教育孩子,给孩子很大的压力。我的邻居的儿子刚刚5岁,居然上了6个班,什么钢琴、美术、围棋、数学……轮着学,这孩子根本没时间玩儿,营养过剩又没有野外活动,整个一个被饲养出来的“北京鸭”。

“北京鸭”的比喻让我觉得有趣,又有点不是滋味。一次挺认真地跟别人讨论起这个问题,我不无忧虑地说,现在这么多的小胖子,以后他们长大了怎么办?

怎么办?那人看了我一眼,轻松地说,那还不好办,现代的时尚是苗条、削瘦,那就减肥呗!反正如今各种减肥药、减肥霜、减肥皂满街都是,还有更时髦的减肥中心,什么限时苗条、速效瘦身等等,生活在这个时代,胖子发什么愁,他们多幸福,多幸运!

我说,那恐怕更幸福、幸运的还是商人吧,他们先是用产品把人催肥,然后再用产品让人减肥。中国的市场那么大,他们的生意该有多兴隆!时代的标准

文·黄利

30多年前,母亲因为颇有身段而惶惶不安。据说在她的整个青年时代,全社会都在努力改造细腰里闪烁的小资情调。

现在不同了,弱不经风不再是女人的灾难。每当我们翻开必备的时装杂志,巴黎或者纽约创造的骨瘦如柴的“90年代标准情感偶像”立刻会提醒你:新年过后长出的那一公斤肉,已经让你离漂亮越来越远了。

当然,没有哪个女人会蠢到承认自己实际上想同“世界标准”及贤思齐。减肥的理由很多,最多的理由是“我也不清楚”。不清楚不要紧,因为减肥药的广告商早已替我们想好了说词:健康的感觉真好!

确实,太多的肥肉会带来高血脂、高血压、脂肪肝、运动障碍诸如此类,任何一个有着正常健康欲望的人,都不愿意看到自己体重过分。吃速效减肥药是否真能恶补出一个好身体,因为尚无医学结果,我们只好在此存而不论。对于真正的肥胖,我们也顺便存而不论,因为我们见得最多的减肥药迷恋者,偏偏是一些一脸朝气十分茁壮的人。

有人认为,有那么多的健康人非要病态地瘦下去,这纯属是媒体鼓噪出来的时髦。我们泊来了现代化,泊来了对双眼皮高鼻梁的爱好,当然也就泊来了将素食瘦身视为上流标准的新潮情调。全球一体化的好处就在于不仅经济一脉相承,观念也会息息相通。其结果是中国人越来越轻,减肥药的创造业也就越来越重了。

本来这一切都无可厚非,却不期听来了一个关于减肥的伤心故事。我的一个亲戚刚过40,体重已经接近150斤。她说她减过肥,吃了药按减肥食谱只吃蔬菜水果,一个月就降下来20斤。“但是,我根本没法坚持下去”。不是因为怕苦,而是因为夫妇俩在四川一个国营小厂工作了半辈子,每月加起来只有400来块工资;加上个上高中的儿子,蔬菜水果比起大米猪肉更贵,为收支计再加干的体力活不得不重新吃大量催肥的淀粉。她最后说句自暴自弃的话:“看来减肥是有钱、有闲人的事。”

也许她说出了问题的关键。回想起来,在中国刚刚引进概念的时候,确实有媒体不厌其烦地告诉我们:中国将肥胖视为富贵象征的观念是错误的,在西方,参与瘦身运动是拥有社会地位的象征,只有无产者才维持臃肿——这样的观念在市场竞争的土壤里生根开花,于是窈窕已不仅仅是审美需求。它等于财富,而财富又等同成功,最后等同于尊严与体面。

减肥大行其道,这个社会的成功人士都在为体面的苗条而奋斗。既然得用金钱维持和衡量体面,那些普通的劳动者只能忍受自己有损人格的肥胖。

令人不舒服的是,我们还没忘记,劳动者是有过尊严和美的。正是这些腰身丰硕的劳动者为中国奠定了现代化基础。当然,我们可以说那是祖辈、父辈们的事,社会进步时代不同了嘛。但我们内心深处是否会闪过一丝惶恐:他们能容忍我们这些吃了减肥药,变得苍白孱弱的子孙吗?减肥座右铭

一则消息说,美国穷人胖子多。细想起来有道理,穷人没钱也无暇常健身,穷人吃不起精致的绿色食品,穷人顾不上计算卡路里,而高脂肪的食品又太便宜。那么,试试这张减肥药方吧——52个星期主题不同。这是美国的心理学家和营养学家为您端上来一道减肥菜。

1.把豆子放在包子里做馅少吃肉;2.吃过东西别忙着去锻炼以便容易被吸收;3.常变换食谱免受社交宴会诱惑;4.试试绿色蛋白质;5.勤于检查你的节食计划,如只吃低脂肪快餐,便自带盒饭上班;6.对何时征服了油腻食品做个记录;7.抬高土豆的地位;8.抑制馋浪;9.别在饿时做饭,先吃点小东西;10.看电视时多备低脂小食;11.藏匿散放的点心;12.只关注粗茶淡饭;13.与可可粉交友勿饮巧克力;14.外出旅游自备饭盒,切忌大吃大喝;15.不用白脱浇汁;16.每天变换一组低脂早餐;17.拒绝午夜狂饮;18.不看一顿看一天,留神破坏节食的祸首;19.吃点东西再逛商场;20.吃东西放慢速度;21.找一个快速削皮器,多几样蔬菜做色拉;22.与朋友合灶互相监督;23.多读报找出低脂原料新组合;24.留意颜色,暖色调易让人觉得饿,25.保卫神圣的自我空间——坚持锻炼计划;26.以耐心作见证坚持下去;27.调整你的动作使其准确;28.体重流失时,宁慢勿错;29.上辅导课,试试不同的项目使你始终保持积极态度;30.扔下书本去骑车;31.骑车健身易伤背,采用斜倚的姿式,向后靠保护你的背;32.友谊竞争是锻炼中最好的动力;33.参加培训先看后做,操之过急效果不好;34.登楼机一步一步走,注意节奏;35.放开双手走登楼机;36.在自动扶梯上跳;37.培养积极的爱好,如遛狗、锄草坪;38.组织不涉及吃喝的专项运动聚会;39.使自己迷恋划船;40.任何时候都可偷练收腹提臀;41.多练空中运动持续不断的溜冰机;42.健身时边看电视边出汗令你不腻;43.锻炼时欣赏节奏明快的音乐,随着鼓点运动;44.闹钟为伴早早醒来;45.别在两天内重复锻炼同一组肌肉,肌肉的恢复要经过48小时;46.做一个新的自己,生活简单些多锻炼;47.把旅游鞋扔进车箱里,休息时多散步;48.踩踏车别东张西望易晕眩;50.分而练之,每天30分钟和每天3个10分钟都有益处;51.打个赌易坚持下去;52.时刻警惕健身不是令身体疲惫不堪。

在你气喘吁吁地锻炼时,想象一下吧:你的冠状动脉在膨胀并工作,红血球攫取了更多的氧离子,把它们输送给其他细胞,这将帮助你情愿坚持下去。

(本刊资料室提供)

本栏主持:李陀 图:王焱 减肥健康减肥