地球不再安全

作者:三联生活周刊文·李松

摄影·柳军 张林

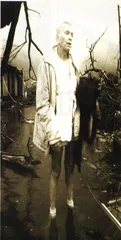

青海玉树藏族自治州发生严重雪灾,结隆乡杂娘村75岁的单措拉毛家里的牲畜全被死亡,在饥寒、雪盲、口哑的情况下,她收养了身患肺炎的6岁孤儿达娃

去年自然灾害一个接着一个。今年伊始,自然灾害已排成了队。人们惊恐地问:地球怎么啦?明天怎么样?

当雄心勃勃的地球人乘着宇宙飞船,在茫茫太空中寻找新的开发领地的时候,他们却发现,他们的大本营——地球并不安全。

地球,是一个动荡不安的球体。飓风、海啸、地震、火山喷发、野火、旱灾、洪灾……人们回顾历史,发现自然灾害一年比一年多起来,地球变得愈发脆弱,如同一个随时都可能会破碎的鸡蛋。

美国特拉华大学灾害研究中心的伊雷克教授说:“事态正愈来愈糟,至少在近期是这样的。在21世纪的发展中国家将会发生越来越多和越来越严重的自然灾害。未来不会比现在更好,只会更糟。”

伊雷克教授的预言发自1994年5月,尽管阴暗且沉重,但是没有人怀疑它的真实性。因为在迄今不长的时间里,自然灾害接二连三地站出来,为伊雷克教授的预言作注释。

青海玉树的雪灾,使20个重灾乡的62272人受重灾,雪盲患者9082人,牲畜死亡62.79万头(只)

据新华社丽江1996年2月4日电,北京时间2月3日北京时间19时14分,云南丽江发生7级地震。据地震现场考察队报告,丽江县城地震烈度为9度,丽江县24个乡33万人受灾。其中重灾区为16个乡,26万人。据不完全统计,此次地震已造成309人死亡,重伤4070人,轻伤12987人。滇藏公路214线上的鲁南金沙江大桥桥面开裂,整体结构下沉。

另据新华社报道,今年入冬以来,青海省玉树藏族自治州降雪43次,发生严重雪灾,积雪平均厚度0.4米以上,最厚处1米多。最低温度零下40多度。罕见的大雪和严寒造成大批牛羊死亡,数千牧民在转场中失踪。大雪造成道路堵塞,交通中断。

1月8日,一场特强暴风雪袭击了与中国隔洋相望的美国东部,东海岸大部分地区陷入瘫痪状态之中。东海岸许多地区每小时降雪达5厘米,一些山区降雪已达70厘米之多。华盛顿特区等地的机场纷纷关闭。

2月9日凌晨,一场特大暴雨和洪水袭击了印度尼西亚首都雅加达。降雨量是百年来罕见的,北区降雨量达到了231毫米。市中心独立广场积水半米深,西区和东区积水最深处达2米。由于洪水浸泡,许多地区电力中断,饮水受到污染,9人死亡,数千人弃家逃难。

1996年的新年钟声刚刚响过,自然灾害的报警声就从地球的各个角落频频传来。现代人以近乎冷漠的态度注视着电波传送到家庭的自然灾害的电视画面。并非现代人缺少同情心,而是因为自然灾害的消息一个接着一个,人们已见怪不怪。如今,一年发生数十起乃至数百起自然灾害,不是新闻;一年不发生一次自然灾害,才是新闻。

下面我们仅以1995年中国境内发生的几次较大的自然灾害为例:

1—3月,全国共发生森林火灾1911起,累计受害森林7209公顷,均比上年同期有大幅度上升。最严重的是4月17日云南安宁,4月21日四川道孚,5月12日内蒙古大杨树3场大火。河北、山西、陕西、黑龙江、山东、西藏、广东、浙江也发生了森林火灾,死伤多人。

1994年7月─1995年7月,甘肃省河东地区连续11个月未下一场透雨,比正常年份同期降雨量减少150毫米。7个地、州、市受灾面积134万公顷,夏粮减产93.5万吨。200多万人、几百万头大牲畜饮水发生严重困难。1─7月,陕西遇到60年不遇的特大旱灾。85个县(市)降雨量偏少6─7成,12个县(市)偏少5成。夏秋两季受灾333万公顷,严重受旱的133万公顷秋粮无望。360万人、160万头大牲畜饮水发生困难。

6月21日─7月2日湖南暴雨成灾,85个县(市)的2150万人受灾,14座县城进水,死亡448人,伤3392人。267万人被洪水围困,农作物受灾146万公顷,成灾97万公顷,减产早稻49万吨,直接经济损失242亿元。

6月下旬至7月初,江西省连降暴雨,88个县(市)的1600万人受灾,31座县城进水,死亡202人,伤4835人。114万人被洪水围困,房屋倒塌25.5万间,损伤55.6万间。农作物受灾150万公顷,成灾104万公顷,减产早稻50万吨。直接经济损失151亿元。

7月29日,辽宁省抚顺地区24小时降雨390毫米,最大达790毫米,受灾人口104.4万,倒塌、损伤房屋7.6万间,死亡近100人,停产企业1600多个,直接经济损失72亿元。全省49个县(市)的320万人受灾,倒塌房屋10万间,直接经济损失300亿元。

7月末至8月初,吉林中南部连降暴雨,7条河流出现历史上最大洪水,35个(县)市的530.6万人受灾,20多个县城进水,114.5万人被水围困,直接经济损失283亿元。

8月31日,9509号台风在20多小时内狂扫粤东及珠江三角洲,45个县(市)的941万人受灾,死亡50人,倒塌房屋27.9万间897,损坏4.38万间,工矿企业全停产49870家,半停产1.4497家。直接经济损失36.5亿元。

10月24日6时45分,云南省武定县发生6.5级地震,武定、禄劝两县交界地区破坏严重,死亡51人,重伤808人,倒房26778间,造成危房171300间。

11月7日,受冷空气影响,华北大部、山东半岛及长江中下游地区出现大风降温天气。山东省40多个县(市)遭受暴风袭击,35人死亡,121人失踪,320人受伤;大风刮坏了8万多个蔬菜大棚和600多个养鸡大棚,损坏了19万间民房,直接经济损失10亿多元。

在我国,哪里有灾害,哪里就有解放军组织的救灾突击队,他们的口号是:“力争不让一个藏胞冻死饿死”

以上列举的仅是1995年发生在我国“省级”以上的自然灾害,发生在地区的各种类型的自然灾害,不胜枚举。

1995年,不仅中国的自然灾害频发,整个世界也不太平。据德国《科隆城日报》援引有关专家的报告说,1995年,全球共发生600多起自然灾害,导致1.8万人丧生,“在自然灾害史上创下了新的纪录”;全球自然灾害造成的财产损失高达1800多亿美元,“相当于迄今创最高纪录的1994年650亿美元的近3倍”。

上至下图:暴雨使古老的德国小镇成为泽国

森林大火每年使地球居民蒙受巨大损失

地震后的日本神户港一片废墟

城市火灾后无家可归的人们

科学家为自然灾害翻案。自然灾害并非自然酿成,人们在咽下自己酿的苦酒

自然灾害,顾名思义是自然因素所造成的灾害。千百年来,没有人对此提出过异议。

然而,今年的科学家站出来为自然灾害“翻案”。科学家指出:许多自然灾害不是单纯由自然因素引起的,其中有人为因素。

在“国际减灾10年”的宣传册上有这样一段文字,“当我们走向21世纪时,人口增长、生态破坏、迅速的工业化和社会与经济失衡发展,比以往制造了更多的全球性自然灾害的机会。”

譬如,大量的降水可以引起洪灾,但它可能是由毁林、土地侵蚀、野蛮的耕种方式和其它不理智的人类行动所破坏自然生态系统的循环,从而引起大量降水及降低排水和泄洪的自然界的作用。

譬如,在地下过量开采煤或矿石,可能会引起地质性的变化,从而引发地震。

科学家们指出,近些年来,全球的气候异常现象越来越严重。今年的隆冬时节,欧洲中部的莱茵河地区却是春意盎然,因斯布鲁克1月11日气温高达12摄氏度,创下200年来这一天的最高纪录。

然而几乎与此同时,70多年来最大的雪灾使美国东部各州进入紧急状态,政府关门,学校放假。在明尼苏达,把一盆水泼向空中,水在落到地面之前已经结成了冰。近300人因缺少防寒设备而丧生,在中美洲,墨西哥有100多名儿童被冻死;危地马拉也有十几人因多年不遇的寒冷而死亡;西亚的伊朗也迎来了本世纪最大的雪灾。

气象学家把近期出现的这些气候异常情况,称为“极端现象的非同寻常的经常化”。 德国法兰克福的气象学家舍因维什指出,人们不能从一时的天气现象来判断气候是否反常,必须根据气候变化的长期趋势才能作出正确的判断。最近一个世纪左右,至少有下面3个数据可以作为支持这一论点的论据:地球表面温度上升了0.7摄氏度,海平面平均上升了15厘米,一些高山冰盖减少了50%。 英国诺里奇大学气候研究专家琼斯根据地球上千个气象站的报告得出结论,1995年全球平均气温为15.4摄氏度,是自1860年开始系统记录气温以来最暖的一年。这一温度比1961年至1990年的平均温度高0.4摄氏度,比迄今最高的1990年还要高出0.04摄氏度。

英国诺里奇大学气候研究专家琼斯根据地球上千个气象站的报告得出结论,1995年全球平均气温为15.4摄氏度,是自1860年开始系统记录气温以来最暖的一年。这一温度比1961年至1990年的平均温度高0.4摄氏度,比迄今最高的1990年还要高出0.04摄氏度。

美国研究人员的报告说,1995年共发生19次热带风暴,其中11次形成飓风,是自1871年开始记录以来风暴最多的年头之一。专家认为,风暴的频繁发生,正是气候变暖的直接后果之一,同时也是气候变暖的佐证。正是太平洋水温的升高,才使风暴形成的可能性增加。

1995年12月,联合国正式宣布,人类活动导致全球变暖,已是不争事实。全球气温升高主要是因为几百年来人类大量燃烧石油、煤和天然气,排出大量二氧化碳等温室效应气体而造成的。1992年6月,在巴西里约召开了联合国环境与发展大会,会上各国首脑签署了《里约宣言》。宣言呼吁各国最大限度地减少二氧化碳等温室气体向大气中的排放,保护地球,恢复和改善地球的生态环境。

英国记者在一篇题为《地球面临着最大威胁》的文章中指出,生态环境遭受破坏带来的灾难,将取代核战争的恐怖,而成为21世纪人类面临的最大危险。

文章说,人为的因素正在给人类自身带来越来越严重的灾难。喜玛拉雅山地区,尤其是尼泊尔农民的毁林造田,使该地区丧失了雨季蓄水的功能,雨水把地表层的泥土冲入恒河和布拉马普特拉河,因而给孟加拉带来灾难。安第斯山和阿尔卑斯山地区也面临着相同结局的危险。据观察家们预计,阿尔卑斯山将成为世界上下一个灾难地区。

文章指出,在所有自然灾害中,洪灾的增长速度是第一位的。60年代,平均每年遭灾人数为520万,而到70年代,猛增到1540万。又如非洲干旱地区,随着人口的日益增长,有限的土地都被用来耕作,因而没有可蓄水的林木。这样一来,在苏丹和埃塞俄比亚等地区常常发生洪灾和旱灾接踵而来的现象。

文章还说,虽然洪灾增长速度最快,但受旱灾影响的人数要比洪灾多。60年代,平均每年受灾人数为1850万人,70年代为2440万人。

中国是自然灾害的重灾区,每年损失近千亿元。我们不能把责任都推给老天爷

中国是世界上自然灾害最严重的少数国家之一,灾害种类多、频度高、强度大、连发性强、影响面广、损失重。建国40年来,仅气象、洪水、海洋、地质、地震、农、林等7大类突发性自然灾害,年平均经济损失约为500─600亿元(以1990年物价折算),约占国家财政收入的1/6—1/4。每年平均有1—2万人死于各种自然灾害。在各种自然灾害的直接经济损失中,气象灾害(包括洪水)损失最大(约占57%),其次是农业生物灾害占20%,地震灾害占6%、森林生物灾害占5%、海洋灾害占5%、地质灾害占4%,其他灾害占3%。死于灾害的人数以地震灾害最多,约占54%;其次是气象灾害(包括洪水,占40%);地质灾害占4%;海洋、森林灾害等占2%。

中国自然灾害的多发性与严重性是由其特有的自然地理环境决定的,并与社会、经济发展状况密切相关。中国大陆东濒太平洋,面临世界上最大的台风源,西部为世界地势最高的青藏高原,陆海大气系统相互作用,关系复杂,天气形势异常多变,各种气象与海洋灾害时有发生。中国地势西高东低,降雨时空分布不均,易形成大范围的洪、涝、旱灾害;中国位于环太平洋与欧亚两大地震带之间,地壳活动剧烈,是世界上大陆地震最多和地质灾害严重的地区;中国约有70%以上的大城市。半数以上的人口和75%,以上的工农业产值分布在气象灾害、海洋灾害、洪水灾害和地震灾害都十分严重的沿海及东部平原丘陵地区,所以灾害的损失程度较大。中国具有多种病、虫、鼠、草害滋生和繁殖的条件,随着近期气候温暖化与环境污染加重,生物灾害亦相当严重。另外,近代大规模的开发活动,更加重了各种灾害的风险度。 现代社会中自然灾害不断加重的趋势与人类活动的影响密切相关。森林减少与土地资源的过度开垦是加重水土流失及滑、泥石流等山地灾害,加速河道、湖泊的淤积和导致调蓄洪水的能力降低以及洪旱灾害频繁发生的主要原因。地下水资源的过量开采,导致地面沉降、海水入侵、城市防洪工程标准降低,内涝加重等一系列问题。 1994年3月15日,青岛海事法院接待了两位农民,他们来自蓬莱市登州镇西庄村,状告长岛县海运公司。 原告称,被告自1985年起,在未办理任何手续的情况下,私自在登州浅滩采沙。直至1991年5月21日,原告扣押了被告的采沙船及拖船后方停止。自被告在该浅滩采沙后,原告所在地的海岸开始出现被海浪侵蚀的现象,且侵蚀速度逐年加剧。大量的土地被侵蚀,房屋和设施被冲毁。原告要求青岛海事法院判令被告赔偿经济损失430万元,并支付护岸工程费650万元,同时要求判令被告承担本案的诉讼费用。被告不服,为此青岛海事法院对此案进行了为期21个多月的调查审理工作。 调查结果表明,采沙行为破坏了登州浅滩原有的海底地型、地貌,使浅滩失去了原有的阻挡海浪直接冲向海岸的天然屏障作用。登州浅滩在遭破坏后,冲击海岸的大波浪大致相当于登州浅滩未被破坏时5倍以上。 青岛海事法院于1995年12月26日作出一审判决,被告赔偿原告因海岸侵蚀造成的土地损失94.5万元,以及赔偿155.98万元,作为其采取必要措施,防止损失进一步扩大的护岸费用。 有关方面专家指出,近些年来,辽宁、河北、天津、山东、上海、浙江、福建、广东、广西、海南、台湾等沿海地区在海滩挖沙,造成海岸线逐年后退,致使海洋灾害频发,造成道路中断,沿岸村镇被冲毁,海岸防护林波海水吞噬、盐田和农田被海水淹没等严重后果。

现代社会中自然灾害不断加重的趋势与人类活动的影响密切相关。森林减少与土地资源的过度开垦是加重水土流失及滑、泥石流等山地灾害,加速河道、湖泊的淤积和导致调蓄洪水的能力降低以及洪旱灾害频繁发生的主要原因。地下水资源的过量开采,导致地面沉降、海水入侵、城市防洪工程标准降低,内涝加重等一系列问题。 1994年3月15日,青岛海事法院接待了两位农民,他们来自蓬莱市登州镇西庄村,状告长岛县海运公司。 原告称,被告自1985年起,在未办理任何手续的情况下,私自在登州浅滩采沙。直至1991年5月21日,原告扣押了被告的采沙船及拖船后方停止。自被告在该浅滩采沙后,原告所在地的海岸开始出现被海浪侵蚀的现象,且侵蚀速度逐年加剧。大量的土地被侵蚀,房屋和设施被冲毁。原告要求青岛海事法院判令被告赔偿经济损失430万元,并支付护岸工程费650万元,同时要求判令被告承担本案的诉讼费用。被告不服,为此青岛海事法院对此案进行了为期21个多月的调查审理工作。 调查结果表明,采沙行为破坏了登州浅滩原有的海底地型、地貌,使浅滩失去了原有的阻挡海浪直接冲向海岸的天然屏障作用。登州浅滩在遭破坏后,冲击海岸的大波浪大致相当于登州浅滩未被破坏时5倍以上。 青岛海事法院于1995年12月26日作出一审判决,被告赔偿原告因海岸侵蚀造成的土地损失94.5万元,以及赔偿155.98万元,作为其采取必要措施,防止损失进一步扩大的护岸费用。 有关方面专家指出,近些年来,辽宁、河北、天津、山东、上海、浙江、福建、广东、广西、海南、台湾等沿海地区在海滩挖沙,造成海岸线逐年后退,致使海洋灾害频发,造成道路中断,沿岸村镇被冲毁,海岸防护林波海水吞噬、盐田和农田被海水淹没等严重后果。

1994年4月30日中午,在乌江注入三峡出口附近的鸡冠岭突然开始松动。高耸的岩壁倾倒下来,滚滚的岩石泥沙无情地向乌江涌去,倾入江中。随着隆隆的巨响,在短短的几分钟里,在乌江中出现了一个11米多长的乱石滩。这个大岩崩形成的水上“大坝”,迫使乌江断流。

在这场大岩崩中,金鸡岭被撕开了长760米、平均宽约200米的一个大口子。岩崩总方量530万立方米,倾入乌江下边滩至上边滩河段的约30万立方米,其中水下约10万立方米。

乌江金鸡岭大岩崩,造成12人失踪、4人死亡、5人重伤。

乌江断流约半个小时,水位越涨越高。半小时后,岩崩形成的乌江石坝被冲开一条40多米宽的决口,江水如猛虎出笼狂泻而出。由于江底下堆积了大量的岩石,使乌江的水位在这里抬高了10米,形成了一个险滩。乌江断航了。

在这次金鸡岭大岩崩中,被泥石流冲毁的山上的耕地就有530亩,毁掉的房屋有1300平方米。乌江每天断航造成的损失就有120万元。

有关方面专家指出,长江三峡是我国泥石流岩崩灾害最严重的地区之一。仅在长江三峡干流两岸,已发现各类岩崩、滑坡及变形体200多处,其中1000万立方米以上的大型崩滑体30余处。

在我国,山地灾害主要分布在甘肃、陕西、四川、云贵高原、广西及海南等地,其中尤以四川省分布最密集、受灾最频繁、损失最严重。四川省每年山地灾害发生至少1万起,每年造成的直接经济损失要数亿元。1981年四川省境内有1000多处暴发泥石流,发生岩崩、滑坡6万多处,造成400多人死亡,经济损失3.5亿元。

山地灾害的发生,除了地质构造、地形地貌和水文气象等内在因素外,人类行为构成了有很大影响的外在因素。长期的、大规模的砍伐,使森林、植被遭到严重破坏,四川省森林覆盖率已从19%下降到13%。农业生产中盲目“向荒山要粮”,陡坡垦植,旱地改水田等,更会直接引起滑坡和泥石流的发生。在川东,30度以上的山坡被开垦已十分普通,甚至50度的山坡也被垦挖。

更令人忧虑的是,四川省有100多座县城处于山地灾害的威胁之中,有的县城处于“面对江河背靠山,左右又是冲沟泥石流”四面楚歌的困境。

近两年来,广西南宁市多次遭受洪涝灾害,市区近百条道路被水淹,工厂停产,学校停课,房舍倒塌。

究其根本,主要是因为人为破坏自然生态环境所致。贯穿南宁市中心的朝阳溪,原来是一条涓涓清流的天然小河,蓄水容积达145万立方米,由于近些年乱倒垃圾和排污造成沉淀淤积,现蓄水容积仅为50万立方米,中间某些部位还呈瓶颈形,导致排水不畅。其他内河也都不同程度地存在类似情况。拥有1400多亩水面的南湖,近些年来受到垃圾和大量污水的污染,尤其是污泥淤积平均达1米多厚,减少库存100多万立方米,防洪涝的功能大大下降。年纪较大的南宁市民都清楚地记得,以前的南宁市有许多大大小小的池塘,可谓塘连塘,池连池,市区的雨水都注入内河和这些池塘,从从容容汇归邕江。以前是很少见到洪灾内涝的。

南宁市区的池塘水面已基本见不到了,都在填塘建楼中消失。据统计,南宁先后填平水塘面积4000多亩,1972年全市内河道库容为1720万立方米,1990年只剩下380万立方米,这几年仍在迅速减少。

建国初期,武汉地区有100亩以上水面的大中型湖泊300多个,总面积在1000平方公里以上,可调蓄地表经流数十亿立方米。加之长江改水在此交汇,江河交织,湖泊棋布,港汉相通,构成江南水乡的特有风貌。

50年代,武汉地区开始大面积围湖造田,填湖建厂,填湖必市。大量生活垃圾和工业废弃物往湖里丢弃,到1988年,已有100多个大中型湖泊从武汉的地图上消失。有些大型湖泊虽还残存于世,但多数已面目全非。所剩湖泊水面已不足400平方公里,调蓄地表经流的能力,不足40年前的30%。

时逢天降大雨,武汉市区积涝成灾。几年前,武汉地区连降暴雨,汉口城区有2/5的地方顿成泽国,少数地段积水深度超过2米。武汉人尝到了自己酿成的苦酒。 为了明天的地球更加安全,人类应当反省和觉悟,全体地球人采取一致行动

为了明天的地球更加安全,人类应当反省和觉悟,全体地球人采取一致行动

当昨日的自然灾害刚刚平息,明日的自然灾害即将来临之际,地球村的智者站出来向人们疾呼:自然灾害并不可怕,可怕的是世人对自然灾害的无意识。

“国际减灾10年”负责人奥利维•埃尔多指出:“不幸的是,世界上大多数人以宿命的观点看待自然灾害,他们认为面对自然灾害无能为力。这种看法可以理解,但却是错误的。我们必须尽量改变这种错误看法。事实上,对于自然灾害我们可以做许多事情。由于我们的工作,可以挽救生命,减少损失。”

埃尔多博士所言之意,即人类完全可以对自然灾害打一场“有准备之仗”。有准备之仗与无准备之仗的结局大不相同:

1951年,牙买加遭受飓风袭击,有150人丧生。1988年,比上一次更加强烈的飓风再次光临牙买加,这时该国人口比1951年时增加了一倍,但仅死亡54人。这是因为牙买加改善了自然灾害的预警系统,国人普遍增强了灾害意识。由于他们为之做了大量工作,致使伤亡和损失都大大减少。

1970年1月,一场热带旋风伴随着巨潮和暴风雨袭击孟加拉,30万人丧生,130万人流离失所。有关部门曾发出预警,但是许多人不愿意放弃他们的家园,致使损失惨重。1985年5月,一场更大的旋风再次入侵孟加拉。这次预警工作更为充分,孟加拉人积极作出反应,结果仅死亡1万人,是1970年死亡人数的3%。

1975年2月4日,辽宁省海城一营口地区发生了里氏7.3级地震,由于震前9小时省政府发布了正式临震预报,从而大大减轻了地震造成的损失,人员伤亡亦降低到了最低点,死亡1328人。这次成功的预报,至少拯救了10万人的生命和数亿元的经济损失。

有关方面专家以为,对自然灾害打一场有准备之仗,尽管包括提高科学的预警手段,完善灾后的救援工作等,但其中最重要的一点,是提高人们的灾害意识。我国政府这几年已把减灾防灾列为政府工作重点,投入人力物力保护环境,提高民众的减灾防灾意识。

如果把自然灾害包围中的地球看作是一只脆弱的鸡蛋,那么这只鸡蛋最易被打破的地方是发展中国家。 据统计,大约90%的自然灾害发生在发展中国家,平均每次自然灾害的经济损失和死亡人数,发展中国家是发达国家的20倍。例如,日本平均每次自然灾害的死亡人数为63人,秘鲁的人口仅为日本的1/6,而平均每次自然灾害的死亡人数为2900人。

据统计,大约90%的自然灾害发生在发展中国家,平均每次自然灾害的经济损失和死亡人数,发展中国家是发达国家的20倍。例如,日本平均每次自然灾害的死亡人数为63人,秘鲁的人口仅为日本的1/6,而平均每次自然灾害的死亡人数为2900人。

发展中国家在自然灾害面前格外脆弱,除了科学预警手段落后,灾后救援不力等原因外,最主要的原因是:工业化进程加快和人口激增。发展中国家加速工业发展,工业化排放剧增,化学工厂和管线越建越多,这就增加了“工业自然灾害”的危险性。再有,发展中国家人口激增,城市不断向周边地区扩张,农村人口大量向城市迁移,许多城市兴建于灾害多发区,且人口密度大,也增加了危险性。据统计,在1950年,世界上20个最大城市中,发展中国家仅占8个,现在却已发展为17个。

专家指出,有些自然灾害仅为发展中国家所有,例如蝗灾。在非洲撒哈拉地区、中东和西亚,遮天蔽日的蝗虫对农业、林业和畜牧业造成了毁灭性的破坏。一群蝗虫往往拥有400—800亿只,重8万吨。科学家解释说,在发达国家,蝗灾是可以预防和控制的。可以在蝗虫的繁殖区,在它们生成时减少它们的数量,抑制它们的性成熟和产卵,消灭它们或阻止它们集结成群。在发展中国家则往往难以做到。

自然灾害对人类社会的破坏性是巨大的。据联合国统计,60年代,自然灾害造成的经济损失为400亿美元,70年代为700亿美元,80年代增至1200亿美元,90年代尚无法统计,不过仅1994年和1995年两年损失已达2450亿美元。

专家指出,自然灾害对人类社会所造成的经济损失是可以计算出来的,而自然灾害给予一个国家或地区的社会、政治和心理上的破坏,是无法计算的。一场巨大的自然灾害可以改变一个地区的命运,甚至改写它的历史。

面对肆虐横行的自然灾害,联合国大会发起了“国际减灾10年”行动,旨在通过一致性的全球行动,减少自然灾害造成的损失。各国纷纷响应联合国大会的这一倡导,全球有包括中国在内的125个国家参与了“国际减灾10年”行动。

联合国将每年10月的第二个星期三定为国际减灾日。1991年减灾日主题是“减灾、发展、环境──为了一个目标”;1992年减灾日主题是“减轻自然灾害与持续发展”;1993年减灾日主题是“减轻自然灾害的损失,要特别注意学校和医院”;1994年减灾日主题是“确定受灾害威胁的地区和易受灾害损害的地区——为了更加安全的21世纪”;1995年国际减灾日主题是“妇女和儿童——预防的关键”。

血写下的事实证明:人类居住的地球比以往更加脆弱,更加不安全。

联合国大会向全体地球人呼吁:积极行动,“为了21世纪更加安全的地球!” 地球灾害地震