“纽约人”在北京

作者:三联生活周刊文·西园

骑自行车找感觉

骑自行车找感觉

英文中有一个成语:Get my touch back,中文的意思就是“找回感觉”。我是从骑自行车的体验中找回我作为北京人的感觉的。

刚刚在北京定居的时候,西三环路还没有完工,我住的公寓刚好处在西三环的出口处,四周都是工地,乘车出入很不方便。有一天我从西直门“打的”回家,一连拦了几辆车,司机一听我报出的地名,就连忙摇头拒载。最后我实在无计可施,一头冲进西直门百货商店,买了一辆“永久牌”自行车骑回家。从此就开始骑自行车上下班的经历。

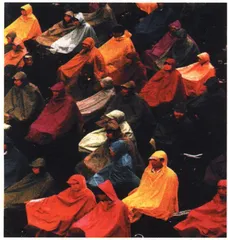

我住的地方离办公室大约3公里,骑自行车不到10分钟。这段距离开车太近,步行又太远,刚好是骑车的最佳距离。每天早上,当你随着上班的北京人一起融入自行车的洪流,你就仿佛又回到了十几年前。这时候,你会真正感觉到你是北京人中的一员,是这个城市中流动的血液。

我在纽约上学的时候,也骑过自行车,感觉完全两样。那时候纽约的地铁票价是1美元,一个月上下课的交通费就要花掉我五六十美元。一天,我摊开地图,用火柴棍量了一下我的住处与学校的距离,我决定改骑自行车。

我的自行车是花20美元从旧货摊上买来的,车身是铝合金,非常轻巧,还有三级变速,唯一让我不习惯的是这自行车的车头,它是向下弯的。美国人把自行车当玩具,所以都设计成跑车的形状,而中国人抓惯了向上弯的龙头,总是觉得有点别扭。我将龙头反过来装上,再加上一个车筐用来装书包,这就把一个美国的玩具变成了“具有中国特色”的实用交通工具。

不用自行车轱辘量一遍,也许你永远也不会知道纽约有多大。从地图上看,我的住处与学校之间的距离连纽约面积直径的六分之一都不到,可是我整整骑了一个小时,而且从头至尾都是全速前进。要知道,用这样的时速,我可以从北京大学骑到天安门广场,这个距离恰恰是北京市区的半径。也就是说,纽约市区大约相当于3个北京那样大。早知如此,我的自行车计划恐怕就不会诞生。

在纽约骑自行车,有一种异类的感觉。街上只有你孤伶伶的一个吃力地蹬着轮子,一辆辆汽车从你身边飞驰而过,你觉得自己就像个星外来人。有一回我冒着大雪骑车上学,看着我的车轮在齐膝深的雪地中灵巧地转动,躲避着汽车溅起的雪浆,几个黑人在路边兴高采烈地欢呼:“Chinese,Good!”他们显然知道,中国是自行车的王国,中国人是世界上最高超的骑手。可是我当时的感觉却极为屈辱。看着旁边擦身而过的汽车,我发誓,一定要买一辆汽车,而且从此便不再骑车。

一年之后,我有了自己的汽车,当我开着汽车在美国的高速公路上奔驰的时候,当我置身于那千万辆飞速流动的汽车洪流中的时候,你才能够真正体会到什么是美国,你才会从心底里触摸到这个国家的脉搏。

从此,我在美国再也没有骑过自行车。自行车给我留下的回忆是刺骨的寒风和飞溅的雪浆,是异类感和屈辱感。

想一想,回到北京,需要从骑自行车的体会中找回北京人的感觉,正如你得从开汽车的体会中找回纽约人的感觉一样。

我那良好的感觉没有维持多久,就被打断了。一个月之后,我的自行车丢了。头一天晚上我把它锁在3楼楼梯的转弯处,第二天早上却无论如何也找不见了。

其实,在我住的公寓楼下面,有一排专门供本楼居民存放自行车的平房,还有一个退休老头专职看管。每辆车每个月需交两块钱的保管费,我一次就交了半年的,从老头那里领了一个红色的牌子。按理来说,有这样良好的保管措施,是不应当丢自行车的,至少也不应该丢在家门口。可是这个自行车库早上6点钟刘8点半钟开门,供人们取车;晚上5点半到10点半再开门,供人们存车;而中间的时间都是锁上的。

我上班的时间是上午9点到下午5点,路上骑车的时间只需要10分钟。按理说,我8点45分取车也来得及,可是不行,那个可恶的时间表逼得我非要8点半之前下楼取车,否则你今天就别想用车。我5点钟下班,正常情况5点10分就可以到家,可是车库的门仍旧锁着,非要等到5点半才能把车存进去。

这个存车制度简直就等于要北京人把自己的时间表汁划得像电脑一样精确,像军队一样统一。它不允许你早睡懒觉,不允许你下午早下班,不允许你晚上迟回家,也不允许你夜里有个意外的急事要用车……

我是无论如何也无法适应这苛刻的时间表的。我常常晚上过了10点半才回家,连电梯都赶不上,更遑论存车了,于是就经常不得不把车锁在楼道里。那车库对于我来说,利用率连一半都不到。

当时国内实行大小周末制。有一回,星期六不上班,我想睡一会懒觉。可是才睡到8点半,忽然惊醒,想起自行车还在库里没有取出,于是急忙套上衣服冲下楼,谁知那老头已经把门锁上了,正坐在门口和人下棋。

我说我今天有事非骑车不可,央求老头为我开一次门。那老头正在中盘酣战,处于劣势,对我的搅局三分恼怒,于是断然拒绝,正色道:“都像你这样,这时间表作废得了。记住这次教训,下次早点来。”

我开始和老头谈判。我建议他每天将取车的时间延迟到9点,存车的时间延迟到11点,我每个月多付他100元钱。我心里计算了一下,这车库里最多有150辆车,每辆车收两元保管费,老头一个月的收入总共也就300元。每天就多值一个小时班,就可以增加三分之一的收入,这是非常有诱惑力的。

谁知那老头把眼一瞪,凛然训斥道:“我是为人民服务的,不是为你一个人服务的。”我急忙对他的觉悟表示赞赏,并解释说,为我服务与为人民服务并不矛盾,大家都可以从中得到好处。那老头正在被对方将军,意乱心烦,转过头对我大吼一声:“你以为你有钱就行了?老子没时间奉陪。”

刹那间,我忽然明白了,原来这个存车的时间表和车主的利益毫无关系,它完全是根据管理者的作息时间制定的。在这里,被管理者要服从管理者的时间表,而不是相反。

为了避免和老头打交道的麻烦,我从此再也不将车放进车库了,而是每晚将它拎上3楼,锁在楼道里。那老头发现了我的新动向,警告我,车子放在楼道里不安全,还是存进车库吧,反正钱也交了。我愤愤地回答说,我甘冒这风险,也不愿屈服于他的作息时间表。那老头幸灾乐祸地预言,根据他的经验,这车过不了多久就会丢掉。因为我的车子没有牌照,小偷最欢迎。

果然,3天之后,我的车丢了。

我决定再买一辆自行车。自行车自有汽车不可替代的优越之处。比如,你要逛中关村电子一条街,步行无疑太累;若自己开车去,得不断找停车的地方;若乘出租车,停靠在一个地方还得走路,只有自行车最方便,走走停停,既机动又自由。

这一次,我接受了看车老头的警告,要为我的自行车上个牌子。

自行车管理处在一个巷子里,一个平房有一排小窗口,一些人在排队。一个上了年纪警察在路边摆了一个小桌子,给人验车打码。办手续的窗口小得可怜,让你无法看清哩面人的面孔。我递进去购买自行车的收据,里面传出一个女警察的声音:“你的户口本或者身份证呢?”

“怎么,还要户口本?”我大吃一惊。我记得我从香港回国,路过广州的时候曾经给弟弟买过一辆自行车,是商店替我办的车牌子,也没有查我的证件。怎么北京办事就这么烦琐。

我不得不又跑了一趟,带着我的身份证。幸好我1986年离开广州的时候(那时我在广州工作)身份证没有被收走,没想到在这里还竟然派上了用场。这次是一个男人的声音从里面传出来:“你的身分证是广州的,不行。在北京办照要有北京的身份证。”

“可是我现在在北京工作,我需要在北京骑自行车。”

“你有单位吗?”

“有。是合资公司。”

“也可以,让你们公司开张证明。”

我又跑了第三趟,带着公司的证明。证明上说,我是该公司聘用的外地雇员,而自行车是公司的,现在因工作需要,由我使用。这主意和证明是我们投资基金的中方合作公司的办公室主任给我出的,他在打这些交道方面,颇为老道。

所有的证件递进去之后,那个黑洞一样的窗口沉默了好久。我心里暗想,谢天谢地,这次总算成了。

可是一会儿,我的东西被扔了出来,窗口里又传出一个女声:“这个车子是公司的,可是这收据上写着你的名字,怎么回事?”

我一下子被她问住了,不知该怎样回答。恼怒之余,我忽然发起火来:“那你们说我该怎么办?难道外地人就没有权力在北京骑自行车了吗?”

“没人不让你骑车,但你先把你们单位的证明办好。”

“要是没有单位的人怎么办?就不能骑车了?”

“那我们不知道,反正这规定就是这样。”

“外国人在这里想骑自行车怎么办?”

“你又不是外国人,管那么多事情干什么?”

“可是我偏偏是美国居民”。我有点冲动地将我的美国身份证扔进窗口,“难道我不能在北京骑自行车吗?”

窗口里面沉默了好久,显然她从前没有碰到过这种事情。好一会儿,她说:“那你得先去办个临时居留证。”

我转身走了。我已经跑了3趟了,我不是不愿意守法,而这规矩简直让人无所适从。

北京市民丢自行车事件越演越烈,到了几乎每一家都丢过自行车的地步。在民怨鼎沸中,北京市共青团和公安局联合发起了“让自行车回家”运动。结果这个运动后来变成了清查无牌无税自行车的行动。那段时间,主要街道都站满了带红袖章的稽查人员,手里登着罚款的收据,见到没有牌照和税章的车就扣下,补照补税。

有一次,我的自行车在展览馆路口被一对稽查员拦住了,那是两个40岁左右的妇女。我早有防备,出示了随身带着的购车发票。她们核对了一下,上面有我的名字。

“你为什么不上牌照?”她们问。

“我不是不想守法,可是我跑了3趟,他们不给我上。”

“怎么会不给你上呢?”

“因为我没有北京户口。”

“你是外地来的吗?”

“我是外国来的”。我笑眯眯地回答,彬彬有礼地递上了我的证件。

那两个稽查员愣住了,不知该怎样处理。我打破了沉默,带着调侃的语调问:“你们知道北京人丢车现象为什么那么严重吗?”

她们没有回答,眼睛盯着我,不知我葫芦里卖什么药。 “告诉你们,很重要的一个原因是北京不准外地人上自行车牌照。想想看,外地人在北京也需要骑自行车,有很多人并非买不起自行车,可是北京市政府不允许他们合法地拥有自行车,所以他们除了偷别无出路,不偷白不偷。我敢保证,只要北京允许外地人上车牌,北京居民丢的车肯定会少一半。也用不着你们这么辛苦了。”

“告诉你们,很重要的一个原因是北京不准外地人上自行车牌照。想想看,外地人在北京也需要骑自行车,有很多人并非买不起自行车,可是北京市政府不允许他们合法地拥有自行车,所以他们除了偷别无出路,不偷白不偷。我敢保证,只要北京允许外地人上车牌,北京居民丢的车肯定会少一半。也用不着你们这么辛苦了。”

她们一边听一边点着头,但是我得看出来,她们脑袋还没转过弯来。

后来我买了一把非常结实的自行车锁,那钢棍足有2厘米粗。每到任何地方,都将自行车锁在栏杆上。从此我的自行车安然无恙。事实证明,不但小偷对它望而生畏,就是警察对它也毫无办法。

在那次突击清查非法自行车的运动中,警察整天开着大卡车围着居民楼转,挨门挨户搜索,见到没有牌照的自行车就没收,扔上卡车拉走。看自行车的老头后来告诉我,警察当时注意到了我锁在院子栏杆上的自行车没有牌照,本想没收我的车,但是对我那把大锁无从下手,只好作罢。

我是骑着自行车找回北京人的感觉的,不过这感觉未必都是愉快的,酸甜苦辣都有。

(未完待续)

(本栏编辑:兴安) 自行车