生活圆桌(11)

作者:三联生活周刊 从一次晚宴说起

从一次晚宴说起

文·李陀

前不久,共和党在华盛顿举行了一次盛大的“通往白宫之路”的晚宴。这顿饭不那么好吃——赴宴者得掏钱。而且,钱出得多少,决定赴宴人在宴会中所受待遇的等级。这次晚宴规定:基本人场费1000美元,这个等级的客人可以吃一盘嫩牛肉,还可以欣赏名歌星演唱和共和党领袖的慷慨陈词。再高一等,凡交纳15000美元的,可以与议员同桌谈话;若掏45000美元,则可担任盛会的副主席,还可以同众议长金里奇共进一次早餐。加果你更富有,是超级大款,拿得出15万美元或25万美元来一掷千金,则可以参加更高级的游戏,可以担任盛会的共同主席,可以和参众两院的领袖人物共进午餐,可以得到参加共和党全国代表大会的门票等等。别以为这么昂贵的一顿饭会使人踌躇不前,恰恰相反,尽管席上并没有山珍海味,而只是小牛肉之类,实际那天举行宴会的所在地华盛顿哥伦比亚特区军械库内灯火通明,冠盖如云——一夜之间,客人们为共和党整整捐助了1630万美元。

据报道,这次晚宴还引来点风波:大约50名示威抗议者在会场外闹事,他们用扩音喇叭向赴宴者反复高喊:“你们在收买谁?”“结束金钱政治!”但是,可以想像这种抗议一定是收效甚微。坐在豪华轿车里的阔老富婆们大约会为眼前的场景一笑置之:收买?我们买什么?不过是买顿饭吃。

不能说阔老富婆们没有道理,他们花钱赴宴,不是把钱塞给哪一个政客,而是捐助了共和党。这实说不上权和钱的直接受易。但是,倘若仅仅是捐助,捐了就是了,何必还要分等级?为什么钱少的只能独自吃嫩牛肉,而钱多的就可以和政治领袖们一起做“共同主席”?显然,这钱还是在买某种有价的东西。秘密在于:这“东西”不同于其他可以用钱买到的普通商品,而是比较特别的商品,它虽不在商店或超级市场出售,可又的的确确有其市场和流通的渠道。这种特殊商品就是与权势集团建立某种关系的可能性。说某种“可能性”也是一种商品,听起来似乎有点玄,但是,赴宴的人大约都不是平民百姓,此举也大约不是为“露脸”——彼辈绝不缺露脸和满足虚荣的其他机会。这里真正吸引他们的是和议员们、政治领袖们共进早餐或午餐时所可能建立的关系,或建立关系的前景。正因为有这层利益,精明的宴会组织者才按所提供的可能性的质量,开出这种特殊商品的不同价格。

所谓晚宴,不过是一场特别的拍卖会。

在一个商品经济充分发达的社会,许多本来不是商品的东西,都被商品化,进入商品关系之中,这是一个凡有商品大潮冲击之处都会发生的现象。卢卡奇对此曾评论说:“商品形式必须渗透到社会生活的所有方面,并按照自己的形象来改造这些方面。”问题是这种“改造”常常被人忽略。因为商品形式首先是对人的意识进行改造,它不仅使人在日常生活中适应商品关系,甚而对商品关系感到惬意、舒适,而且使人的意识也同样进入到商品关系当中。这一方面表现为种种不符合商品形式的文化观念、价值取向都要被放逐或淘汰。另一方面还表现为,人的各种形式的精神活动,要么想方设法建立一种经济生产机制,使其能当作商品来生产、销售、流通,如大众文化工业对电影、通俗读物、流行音乐所做;要么以一种非经济的形式强行使某些实在难以成批地当作商品来生产的精神活动,如友谊、爱情、对自由的向往以及对高尚道德的崇敬等等,郁变成有价的、可以交易的东西,使其具有某种准商品的品格。共和党的宴会不过是这方面一个小小的生动例子。

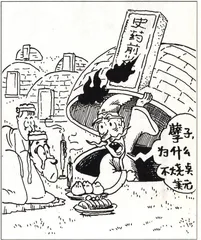

前些天从电视上看到,有一个“学校”向家长们收取高额学费,声称能使他们的孩子被培养成“跨世纪人才”。这当然已被揭穿是个骗局。但是,此处“跨世纪”已进入商品关系,成为某种准商品,不能不让人感到很新鲜。问题是,这种新鲜事今天已经相当不少,似乎不容我们忽视。教育和知识也可以买卖?

文·黄平

春节前在某地做农村调查,出面接待的县政府办秘书正同时为几位县领导撰写“硕士论文”,一问方知这几位离不开岗位的领导交足“学费”后,正注册在某远离本县的国内名牌高校攻读“在职硕士研究生”。春节过年回家,发现连一些小孩子也不担心成绩不好怎么办了,“爹妈交钱嘛!”

现代性总是与市场化联系在一起的,这没有什么疑问,对于后发社会来说,逻辑上可以前车为鉴从而少付代价少走弯路,是一方面;事实上常常总是被动地模仿且鹦鹉学舌还学不像,是另一方面。现代性所包含的深刻矛盾,在后发社会要么表现不充分,要么以另外一种扭曲的形式表现,例如市场化,或者缺乏必要的资源(人力、资金、技术等等)和规则(如公平竞争的机制和费厄泼赖的精神),或者在观念上和行为上把市场简单地理解为一切都可以用金钱去衡量、买卖。

拿教育来看,过去曾以为可以单单仰仗行政乃至军事的手段就能办好,当然不成功。现在,至少在一些地方,又颇有一些走到另一个极端的架势:义务教育的基本执行机构也开始大张旗鼓地收钱,不仅可以巧立名目向学生及其家长大收其钱以补教育经费短缺之尴尬之苦楚,而且可以用金钱代替考试录取分数和教学质量标准;不仅不少的中小学是如此,一些大学甚至某些名牌大学也是如此。当然,大学教育不在义务之列,向学生多收些钱,初听起来似乎也与市场法则不悖,大概西方发达社会也都是这么做的。问题是,大学(包括名牌大学)如果真的要走向社会(和市场),同一所学校同一类学生的价码至少应该是一样的,这样名牌多收费,杂牌少收费,名牌的文凭响亮,杂牌的文凭不响亮,也算是一种市场规则。但是,交足学费并非是进入高校的充分条件,教育还有教育的规则,其中包括能成为学生的起码智力和知识,这是不能简单地到市场上去付钱购买的。跨出校门就更是如此,不达最低标准就不给文凭。不管你多么有钱。

市场经济条件下,知识可以成为商品,是要经过转化的。亦即是说,你经过多年寒窗苦读学到手的知识在转化为实用技术以后,是可以进入市场的。作为人类智慧和经验和积累的知识形态本身,是不可能像货币资本一样可以“自由兑换”的。不经过教育过程(其在现代社会常常是严格的通过各级学校的制度性强制过程)是不可把知识“买”到自己头脑中去的。

其实,即使是商品市场本身,也需要法制去规范它,对于可以买卖的东西,也仔在如何保证公平交易和如何防止假冒伪劣的问题。说实住的,《围城》里所说那种冒牌大学冒牌义凭并不可怕,可怕的是真大学的真文凭也拿到“市场”上去兜售。

如此“发展”下去,不只是学生质量下降、学校自己砸自己的牌子、文凭满天飞的问题,而是这样教育出来的“人力资源”、如此培育出来的市场,还有什么竞争力呢?一个没有竞争力的市场,又算什么市场呢?那不成了个垃圾堆了吗?卖完文凭下一步又该卖什么了呢?足球=商品

文·冯骥才

80年代中期以来,中国的商品经济好像摆在大道中央的一架轧面条机,现存的一切必需通过它,轧成商品形状,才能通行。

“××为什么不能是商品?”这是当时对于非商品事物最具挑战意味的话。

××,是一切事物的代词。比如换上“文学”二字,那便是“文学为什么不能是商品?”

这一来,文学似乎真的变得焕然一新,陡增光彩,充满活力。脑袋灵活的人,即刻施用商业手段运作文学,比如广告宣传,媒体爆炒,书籍的封面如同彩色包装纸招人喜爱。上海人明明白白称之为“包装”。书的魅力因之顿增百倍。愈能成为商品,愈有商品效应。笨人站在市场外边牢骚满腹,精明人却巧使包装而名利双收。可是,书的魅力并不能代替文学的魅力。读者看罢,并不被惊动。倒是这书的内容趋向于世俗,文学精神惨然失贞。

然而,此中更具代表性的不是文学,而是足球。

90年代初期,中国足球还陷在泥泞中无以自拔。人们把足球的辉煌放在百年以后,就如同放在梦里。忽然,一个振聋发聩之声由天而降:“足球为什么不能是商品?”

当足球一滚进炒买炒卖的市场,奇迹立刻出现。久治不愈的恐洋症居然在一夜之间荡然无存,欧美的大牌球队和大腕球星接连在中国人的足下称臣,北京工人育场竞成了西方足球强国望而生畏的滑铁卢。

商品经济真是一种魔法。着了魔的足球变成了神球,它不再听从技能而听从愿望。于是,大家一齐推动足球的商品化,凡是西方有的,我们也有。中国人的模仿能力堪称世界一流。从俱乐部化到球员标价到外籍人加盟再到场球上吹喇叭扔纸带奏乐制造人浪,只差玩足球彩票了。

但是没有人看到金钱操纵下的西方足球正在堕落。比方,为了保分保级而致使比赛平庸乏味;为了赢球不惜伤残对方球员,比赛日益变得粗野;而赌博已经成了西方足球比赛幕后的金钱游戏。正是由于足球走向全面的商品化,那种作为人类高尚象征的体育精神正在被玷污、被践踏、被泯灭。

在商品经济社会里,商品的价值欲望往往霸道又贪婪,它要将一切事物最终全部变为商品,受其支配和利用。世上的事物分为三种,一种是商品,一种非商品,一种则具有商品性。尤其这第三种,它既可以作为商品被消费,同时还有不能作为商品的性质。最可怕的便是商品化的提出,这么一来,它便可以合理合法地越过界限将非商品那部分消灭了。事物因之被浅薄化、粗俗、失却了原有的精神价值。可是,在当前商品大潮充满活力地滚滚而来之时,谁会冷静面对,并拿出应对的办法?

(本栏主持:李陀)