美国律师的身价

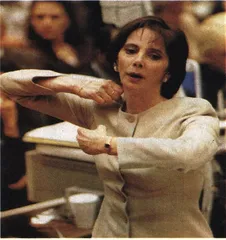

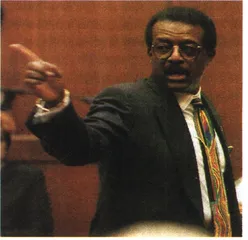

作者:三联生活周刊文·原声 其实,对于普通美国人来说,“律师的身价与诉讼的质量”,才是真正与生活紧密相关、叫人难以释怀的实际问题。辛普森案600万美元之巨的律师费用,着实令一般草民难望项背。虽说辛普森终能以实力唤来了一支精悍的“梦之队”,这位前球星却也一举背上了80万美元的债务,害得他如今也气咻咻地到处兴讼,追讨别人售卖印有他肖像的T恤、徽章、旅游纪念品的“侵权罪”赔偿金,同时忙不迭地售书售影带,以便还债、过日子、迎接到来的民事诉讼(那时又要有更大开销)。

其实,对于普通美国人来说,“律师的身价与诉讼的质量”,才是真正与生活紧密相关、叫人难以释怀的实际问题。辛普森案600万美元之巨的律师费用,着实令一般草民难望项背。虽说辛普森终能以实力唤来了一支精悍的“梦之队”,这位前球星却也一举背上了80万美元的债务,害得他如今也气咻咻地到处兴讼,追讨别人售卖印有他肖像的T恤、徽章、旅游纪念品的“侵权罪”赔偿金,同时忙不迭地售书售影带,以便还债、过日子、迎接到来的民事诉讼(那时又要有更大开销)。

在一个法律密集的国度,每日与法律打交道“吃法律饭”自然是一项复杂的技术活儿。感谢“律师”这个恰当的翻译,人们很容易就联想到技师、医师、工程师、会计师、乃至化妆师(不过,没有教师)——他们在社会上都算是一类,“专业人士”(professionals)。所有这些人士中,如果干得好一些,薪水可以稳居“白领中产阶级”的上游,也就是拥有大约6位数的年薪。这一簇数目10万—100万美元,要远高于一般政府官员,也高出中学教师、大学教授、及其它一般工薪阶层差不多一个数量级(大约5位数)。举例说,白宫第一夫人希拉里,当年在阿肯色的首府小石城,就在一间著名律师事务所任职,年薪超过30万,稳稳超过她的州长丈夫克林顿好几倍。

然而,年薪还只是律师价格的“批发价”。在实际市场中,人们要请律师是按照“零售价”或“提成价”与事务所磋商。假如你是自己开业,又质优名高,那你的价码可就不止是6位数,有可能是7位数,甚至更多。

所谓“零售价”,就是律师费的时薪。时间是从立项办事起计,律师谈话、茶休、从办公室驱车去法庭的时间也都要计算在内。虽说并没有硬性的规定价格,但如今美国市场的平均“零售价”,是大约每小时200美元。你要是想请个“梦之队”,则起价至少要每小时700美元才行。 因为费用太昂贵,客户难免招架不住,于是就有了“得不到赔偿不收费用”式的服务,条件是:一旦得到赔偿,律师将收取超高价(比如赔偿金的30%—50%,有时甚至还高),而正是这赔偿提成,将是成功律师的滚滚财源。

因为费用太昂贵,客户难免招架不住,于是就有了“得不到赔偿不收费用”式的服务,条件是:一旦得到赔偿,律师将收取超高价(比如赔偿金的30%—50%,有时甚至还高),而正是这赔偿提成,将是成功律师的滚滚财源。

原来,依照现行运作中的美国法律制度,在判决赔偿额时,除了判下有限的实质损失赔偿外,一般都要追加巨额的惩罚性“心理损失赔偿”,其金额差异悬殊,少则几万,多可上亿(视案情及被告拥有资产而定),若能从中提成,数目显然蔚为壮观。更重要的是,索赔案如果败诉,原告人不会有事;而索赔一旦胜诉,原告人与律师如同中了摇彩特奖。因为这个原因,总是有原告及其律师想试试运气,看看能否“中个大奖”。其结果,如批评者所指出的,美国人动辄兴讼,动辄索赔六、七位数,几近将严肃的司法机构改变成摇奖中彩的赌局、将受害人索赔制度改变成原告、被告与律师分赃的制度。在这个制度下,兴讼者为了多索赔偿,故意夸张自己的受害经历(有时,更与医师或心理医师联通起来,大兴风浪),被告个人或机构为求无事,宁愿和解理赔(通常情况,都由受保保险公司支付),而有关保险公司则将损失最终转嫁到所有保户身上,使得各项保险金额飞涨,大多数普通工薪阶层饱受其苦。与此同时,广大普通纳税人则为此付出了与案有关的警检方、法庭、翻译等等“公家费用”。

体制上本来就有漏洞,律师更加上了一些自家高招,使得美国的索赔诉讼案一发火爆得不可收拾。律师们的高招包括:打“名人”牌(因为名人总要珍惜名誉,不惜以钱遮羞),如歌星迈克·杰克逊的几场猥亵儿童案,场场庭外和解,场场开价百万;打“个人对公司”牌(因为被告作为个人告公司,总是易受同情,且被告不是个人承担损失,易于让步),如典型的一例:某高校女生在校园被人强暴,受害者不告案犯(一流浪穷人),转告学校,获赔数百万;打“国际牌”,因它国公司一般不精于美国讼事,常演出双方律师“分赃”的“皆大欢喜”局面;如此等等。 在这种情形下,我们就不难理解为什么这个国家经常会出现许多似乎荒诞不经的大赔案:

在这种情形下,我们就不难理解为什么这个国家经常会出现许多似乎荒诞不经的大赔案:

一流浪汉晚间不肯离开即将关门的公立图书馆,遭馆员申斥驱赶,流浪汉兴诉讼,获偿百万;

一老妇在麦当劳快餐店饮用咖啡,不慎洒出咖啡,烫伤自己腿部,兴讼获偿数百万;

一闲汉在一家大连锁快餐店内行走,在卫生间门口踩上未干水渍,跌翻在地,兴讼获偿千万;

而那些明显有理的案子,索赔额就更加高昂。例如著名的洛杉矶黑人罗德尼·金被警察殴打案(首判引发一场全球出名的暴乱),最后索赔超过千万(据报他本人实得没有多少)。而近来愈演愈烈的向生产硅胶的医药公司(硅胶为隆乳整形所用填充物)、生产香烟的烟草公司(包括生产“万宝路”牌香烟的菲力浦莫瑞斯公司)索赔案(通常索赔额不低于百万),几乎遍及全国各州,并已造成某些公司破产。与此相呼应的,是一般索赔额在几十万水平的大量的性骚扰案(像有名的琼斯控告克林顿性骚扰案,原告声称的索赔额就是这个数量级)。 有了这些大案要案,一些律师的每年实际收入,已不是一般专业人士的“师”们可以比拟,颇有一些上了百万,更有若干上千万上亿的。这当然不是“师”级收入,而是“星”级收入了(在美国,一般的大明星、大作家、名主持人的一次签约,与大公司总裁的年薪相似,大约是7至8位数)。仅在德克萨斯一州,律星们就有10数个:精于硅胶隆乳案的John O’Quinn去岁实挣4千万;而为一家石化公司状告著名的“德士古”石油公司大获全胜的资深律师Joe Jamail,一状竟获赔105亿美元,赔款分期支付,首款即30亿,而律师本人一气拿下9千万,事载<美国新闻与世界报导)!

有了这些大案要案,一些律师的每年实际收入,已不是一般专业人士的“师”们可以比拟,颇有一些上了百万,更有若干上千万上亿的。这当然不是“师”级收入,而是“星”级收入了(在美国,一般的大明星、大作家、名主持人的一次签约,与大公司总裁的年薪相似,大约是7至8位数)。仅在德克萨斯一州,律星们就有10数个:精于硅胶隆乳案的John O’Quinn去岁实挣4千万;而为一家石化公司状告著名的“德士古”石油公司大获全胜的资深律师Joe Jamail,一状竟获赔105亿美元,赔款分期支付,首款即30亿,而律师本人一气拿下9千万,事载<美国新闻与世界报导)!

当然,大部分赔款最后的损失,不是摊到消费者头上,就是均到纳税人身上。长此以往,律师的身价,势必侵害法律的庄严,而这,正引起越来越多有识之士的注意和批评。

有研究者指出,美国律师之密集、诉讼之频繁、律师之价位都是其它西方发达国家难以相匹的,细究其因,则这个年轻国家的特殊历史文化可能扮演了重要角色。由于汇聚在此的各路移民缺少悠久的共同的文化,人与人之间有纠葛,经常不能倚靠“共通感觉”(common sense)或共享社区去协调,动辄对簿公堂,凭法律程式处理。此外,西欧、加拿大诸发达国家的社会平衡机制比美国健全,贫富间的收入差距及相关的矛盾也相对缓解些;反观美国,一方面弥漫着“淘金致富”的美国梦(视暴富为理想,为理所当然),一方面人与人、人群与人群间在寻梦中关系紧张,冲突不断——这些都筑就了律师过度发育、过度升值的温床。 法律律师